シニアライフを楽しみたいという思いから、念願?だった【三線教室】に通うことにしました。もちろん三線未経験、楽器演奏経験ほぼゼロ、シニア66歳からというハンデ? 三線や三線を使った唄や演奏にふれあうことで、どのようにシニアライフが広がり、充実していくのか、とても楽しみにしている自分がいます。

もちろん楽しさばかりではなく、うまくいかないこともたくさん起こってくるのかもしれません。わたしと三線とがどのようなハーモニーを醸し出していけるのか、その過程を綴っていきたいと思っています。

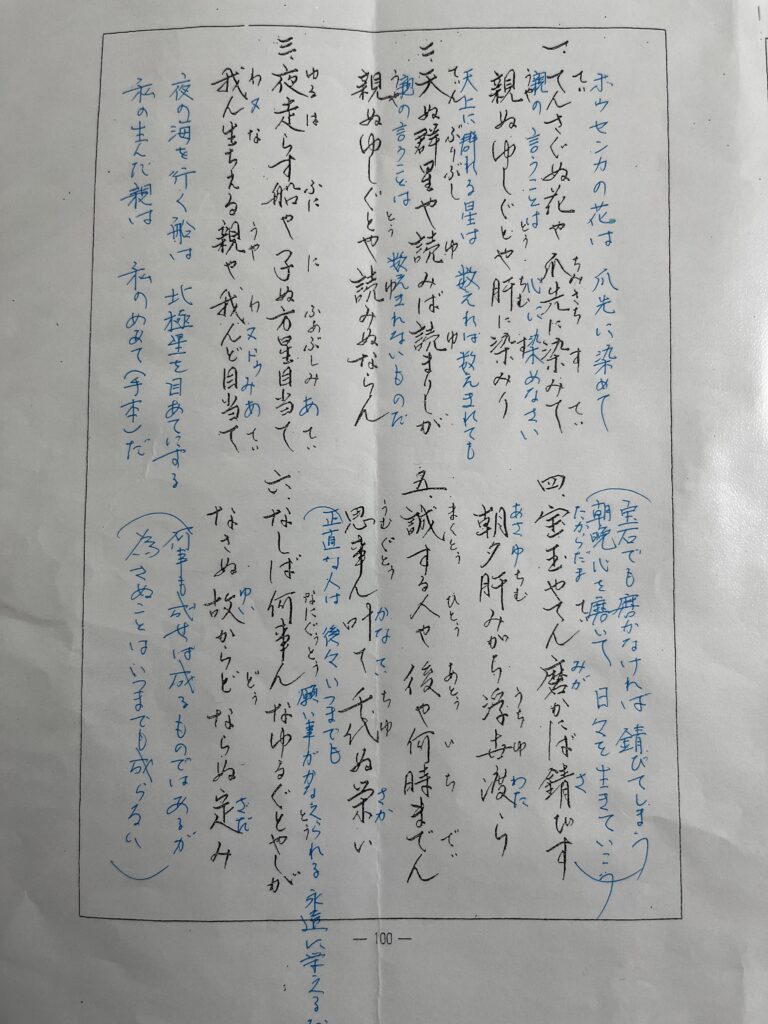

2024.8.20「童神(わらびがみ)」

「童神」は、沖縄の女性歌手、古謝美佐子さんが歌う唄です。

1997年につくられ、「天の子守歌」という副題がつくこともあるそうです。

NHK連続テレビ小説「ちゅらさん」の中で挿入歌として歌われ、広く知られるようになったそうです。

今では夏川りみさん、島袋寛子たちがカバーするなど、沖縄出身の多くの歌い手が歌っています。

初め、この曲を弾いて歌っていると、自ら眠くなってしまいましたが、よくよく歌詞をみていくと我が子や幼子を慈しむ親の温かいまなざしや思いが伝わってきます。

今の沖縄でも子育ての中で歌い継がれているのかは分かりませんが、いつまでも後世に残っていってほしい曲の一つだと思います。

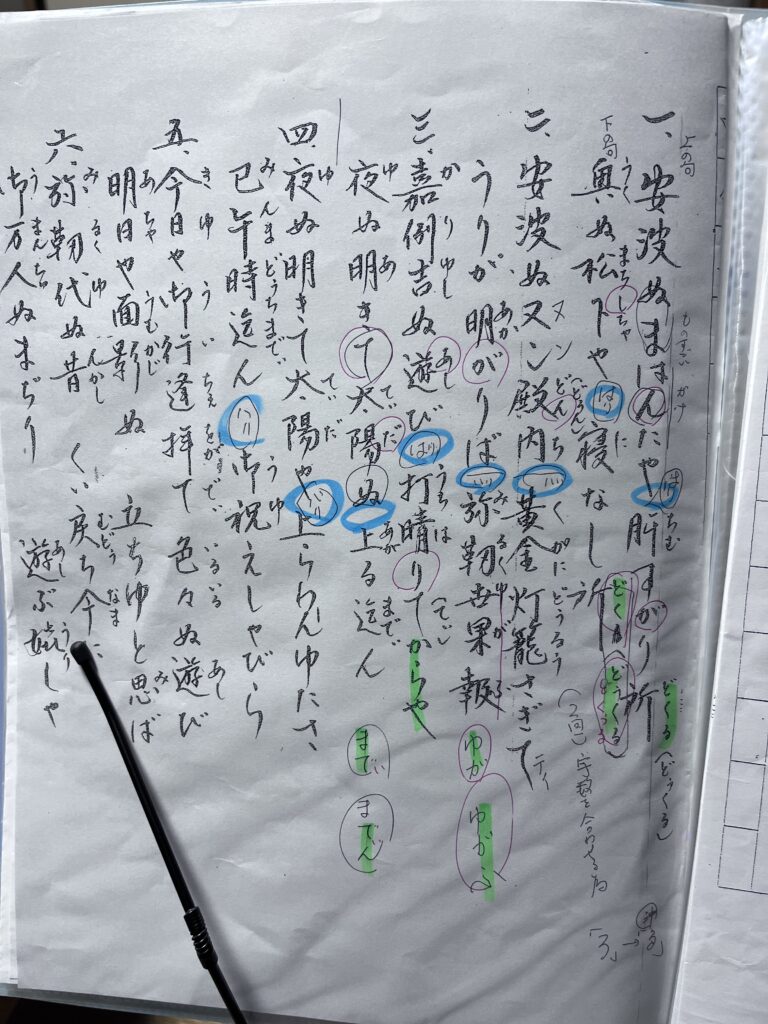

(2024.7.3)「月桃」太平洋戦争沖縄戦終結・慰霊の日6.23

6月の練習の際、「月桃」の工工四が配布されました。

太平洋戦争の沖縄戦が終結された日、そして沖縄県条例で「慰霊の日」と定められているのが6月23日だそうです。

「月桃」はシンガーソングライター海勢頭豊さんが作られた歌で、6.23が近づくとこの歌が歌われるそうです。

沖縄戦の悲しみと平和への願いが込められた歌、比喩的・象徴的な表現とそれぞれの人の心象とが折り合わされて、様々な思いを人それぞれに抱くのではないでしょうか。

この歌を三線で唄うと、戦争は二度と繰り返してはならないという思いと、人が人の命を奪い合う戦争への悲しみがこみ上げてきます。

沖縄だけでなく、日本中に広まり歌われてほしい曲です。

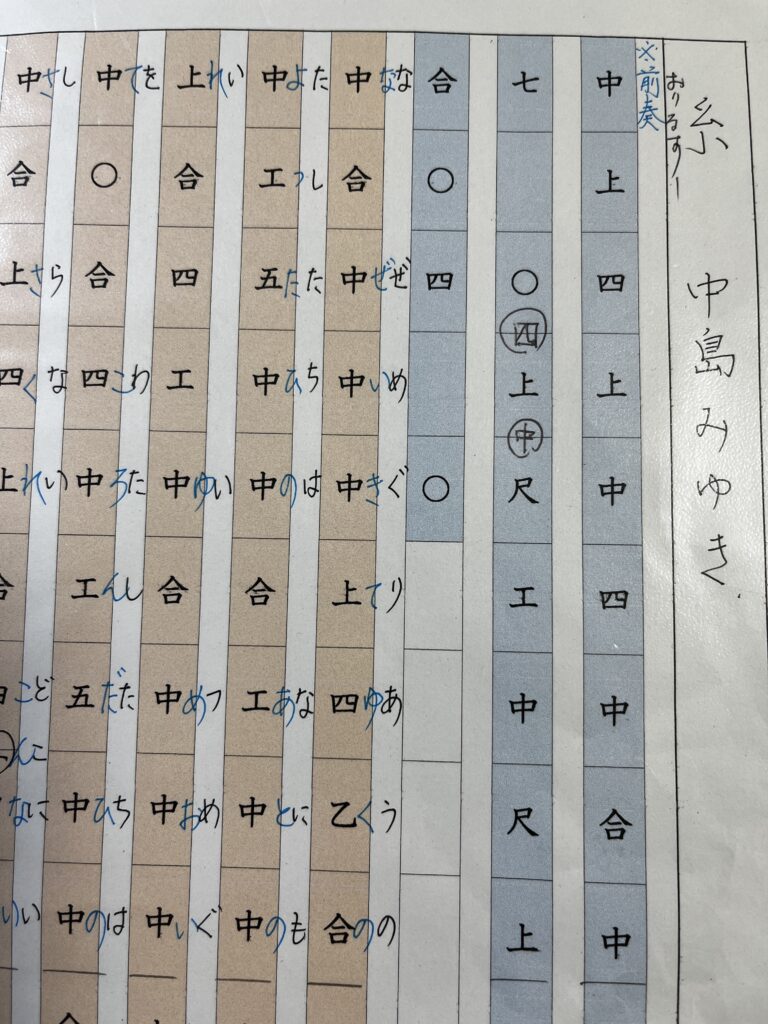

(2024.5.24)中島みゆきさんの歌を三線で唄えたら・・・・

(中島みゆきさんの歌を三線で唄えたらいいなあ)

そんな思いから「糸」の工工四をネットで捜しました。

途中、音程と三線の音がずれているように感じる所もありましたが(沖縄など南の島々の歌では、三線の音と唄の音程が微妙にずれているのもあるように思っています。)、

とにかく工工四通りに練習しました。

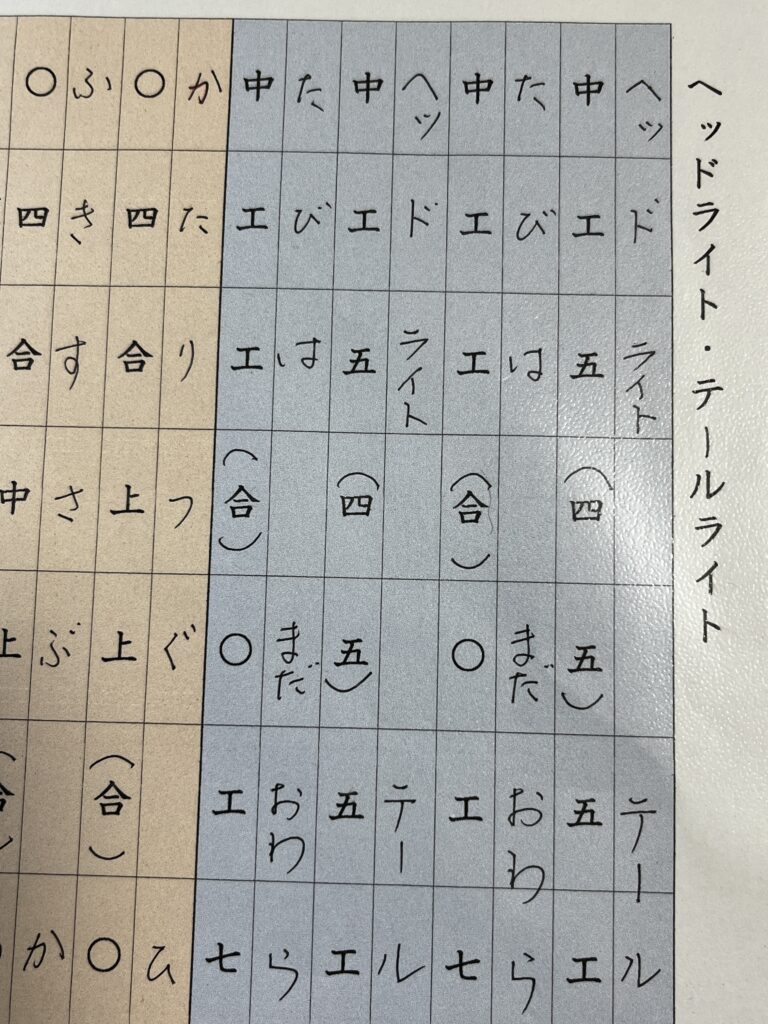

そしてもう一曲、「ヘッドライト・テールライト」の工工四も見つけましたので練習しました。

NHKの「プロジェクトX」のエンディング曲です。

昔から好きでしたが、今の年齢になってしみじみと歌えるような気がしています。

2曲とも三線で弾くこと自体は難しくない曲でした。

(2024.3.30)優しいロメディーが心に響く「てんぐさの花」

この歌、皆さんは聞いたことがあるでしょうか。

この歌、何度かCDで聞いていて、少し前からなじみがありました。先週、講座にいた時に講師が弾いていました。CDで聞くよりもものすごく心に響いてきたのです。

とても優しいメロディーラインで、何となく心に染み入る曲想だと強く感じました。

私たちの初心者コースでは、この曲を練習しているわけではありません。

しかし、工工四を見ると弾けそうな曲だったので、いつも通り、1番から6番までを工工四に書き込みました。

この曲を工工四に書き表すは簡単でした。1番から6番まで、文字数がほぼ同じだったからです。

この歌は、「人生訓」のような内容で、沖縄の人たちの生きる知恵や大切にしてきた生き方が凝縮されているような感じでした。

それは、沖縄だけでなく、どこに住んでいても通じる内容だと思いました。

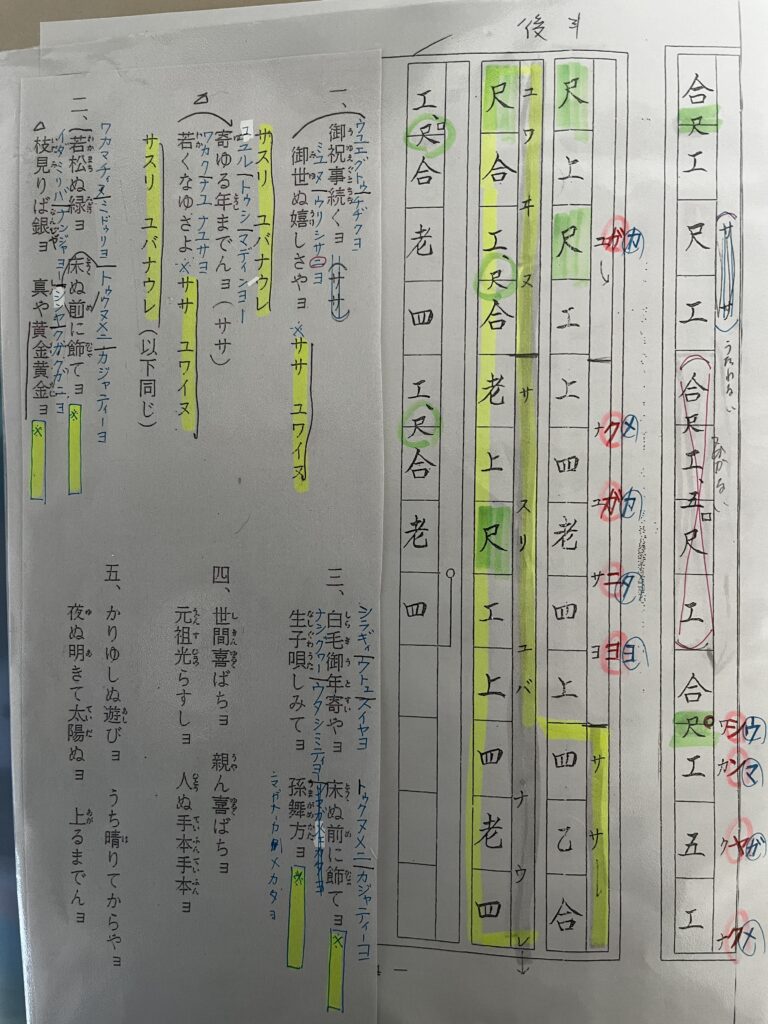

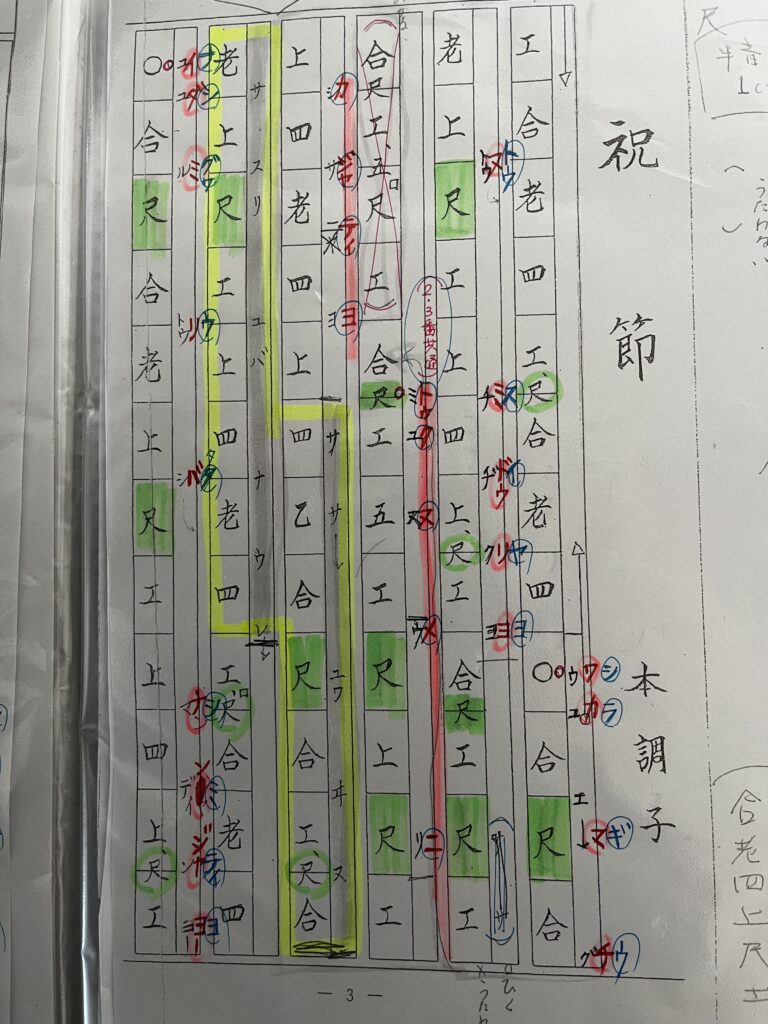

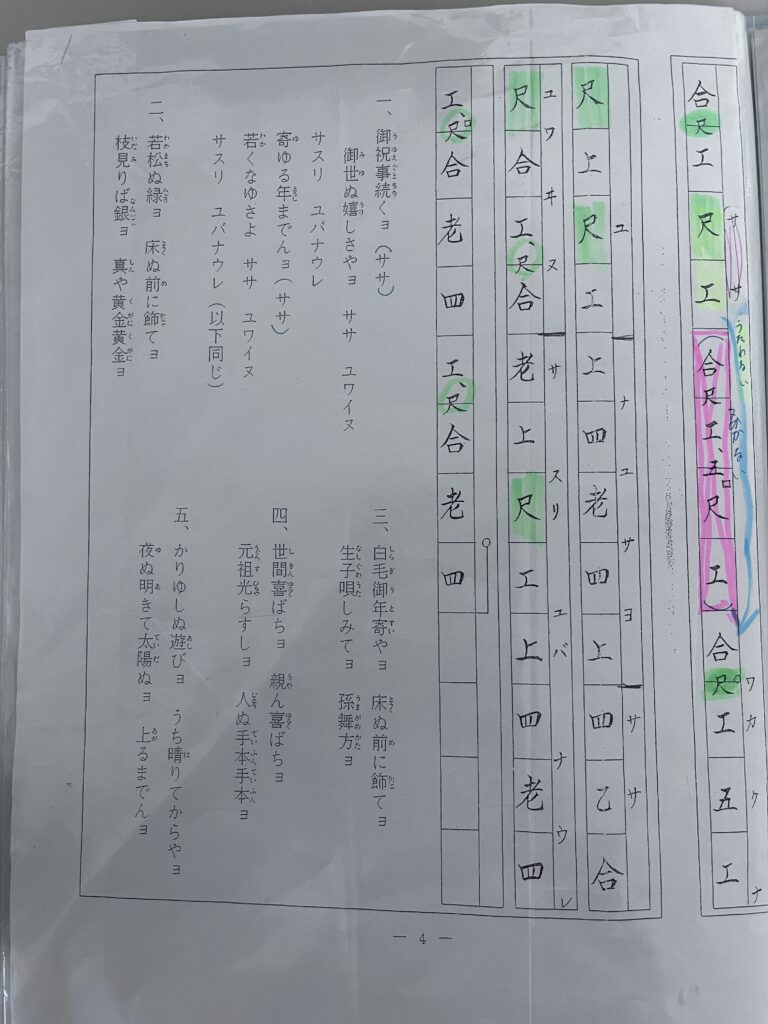

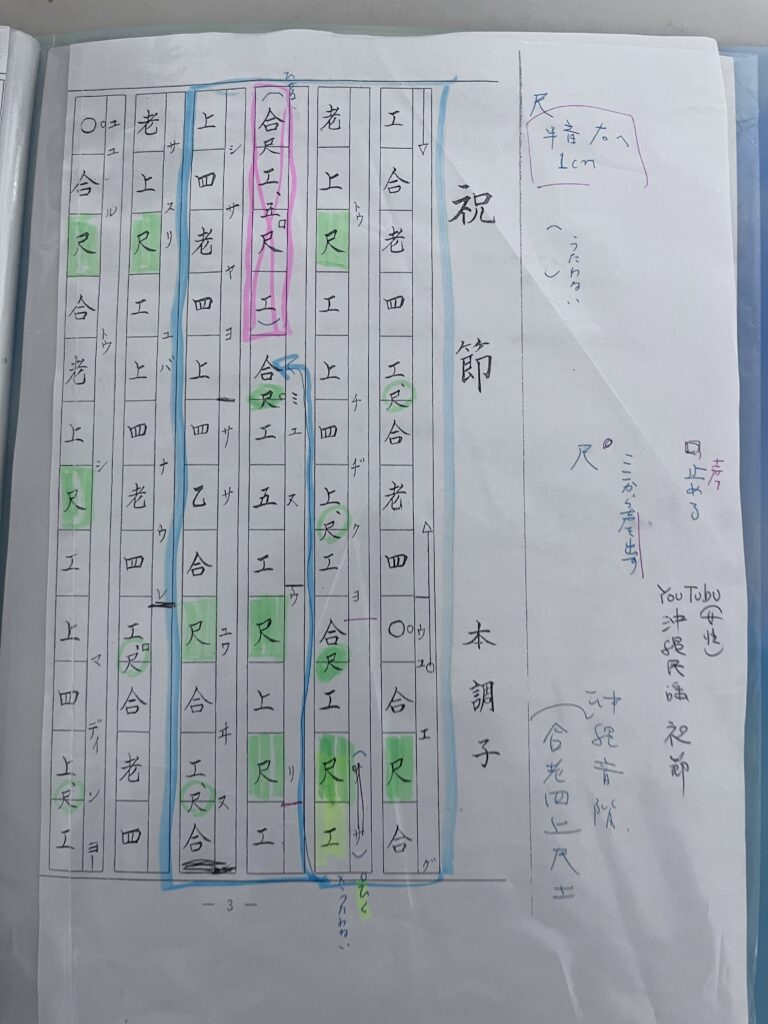

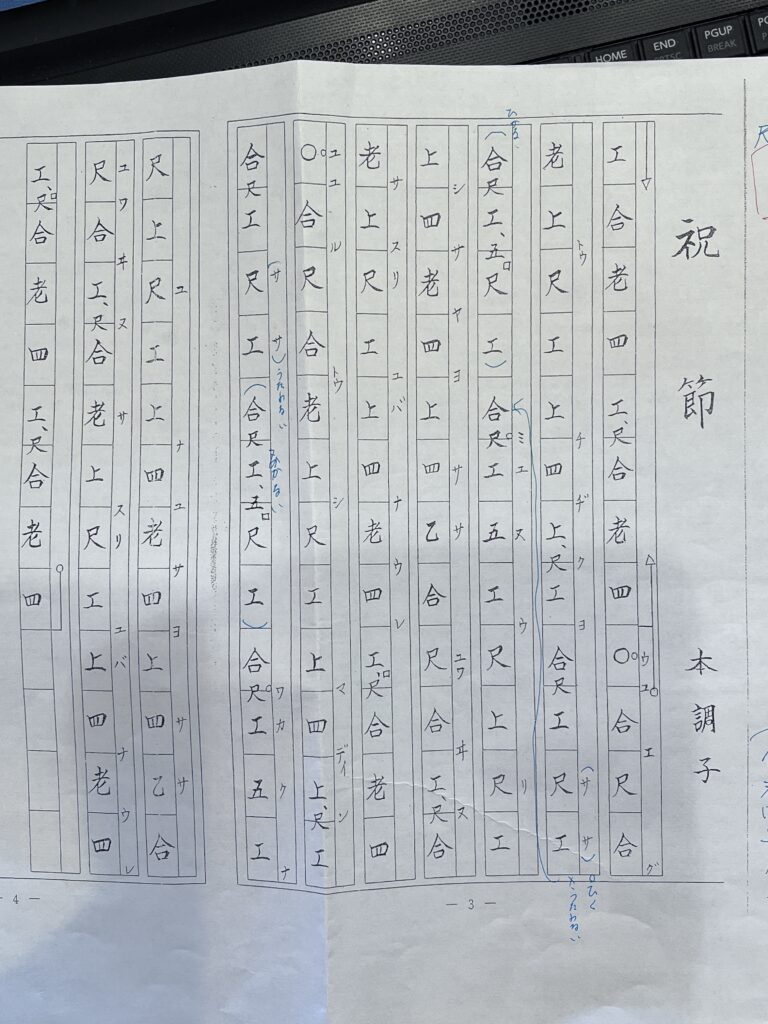

(2024.3.9)突然の「永良部百合の花」と「祝い節」

講師からいただく工工四はA3に、1番の歌詞しか工工四に書き込まれていません。

そこでわたしは、ほとんどの曲を工工四に歌詞を書き込めるように工夫しています。

PCで工工四を書き直してみたり、コピーをとって切り張りしたりしています。

今回は、コピーの切り張りで、何とかA3の中に5番までの歌詞と工工四を落とし込むことができました。

いつも感じることですが、歌詞を工工四に書き込むことは難しいです。

それは「〇番」ごとに、多少ですが文字数が異なることと、文字と発音が異なる場合があることです。

沖縄の言葉の発音になじみがなく、講師に聞いたり、唄っていただき録音したりするなどして、何とか工工四に歌詞を落とし込んでいる状態です。

これはなかなか時間と根気がいる作業なんです。

この日の練習で、講師が突然、「永良部百合の花をやりましょう。」と言われました。

まあ、いつものことなのでよいのですが・・・・・

この曲は、リズムの取り方が難しいなあと思いました。

2週間後の練習日には、一応、歌えるようにしたいと思っています。

(2024.2.3)1回の受講料が4月から約300円値上げされることになりました!

世の中、何かと値上げがいたるところで見られます。わたしが通うカルチャースクールもエネルギーコスト等の高騰に伴う値上げに踏み切ることになったそうです。これまでは1回2,820円でしたが、3,100円になるそうです。まあこのことは仕方ないことだと受け止めています。

インターネットの「工工四ひろば」で、次のような唄の工工四を見つけました。

☆ 中島みゆきさんの「糸」

☆ 坂本九さんの「見上げてごらん夜の星を」

☆ 西田敏行さんの「もしもピアノが弾けたなら」

☆ 海援隊の「贈る言葉」

☆ 加藤登紀子さんの「知床旅情」

☆ 井上陽水さんの「少年時代」

工工四を見た感じでは、弾く困難度はそれほどでもないという印象でした。

沖縄の琉歌は奄美諸島、沖縄諸島、宮子諸島、八重山諸島に伝承されている歌謡だそうです。奄美諸島においては主に島唄と呼ばれるそうです。

琉歌もたいへん味わい深くていいのですが、上に挙げたようなポピュラーに唄も引いて歌えるようになりたいと思うこの頃です。

(2024.1.26)三線を始めて約半年で唄い弾けるようになった曲

約半年の中で、いくつかの曲を弾いたり唄ったりできるようになりました。もちろん、歌詞を全て暗記し、工工四を暗譜できているわけではありません。

今、何とか唄い弾けるようになった曲は、

☆ チューリップ

☆ ふるさと

☆ 涙そうそう

☆ 安波節

☆ 島人ぬ宝

☆ 娘ジントヨー

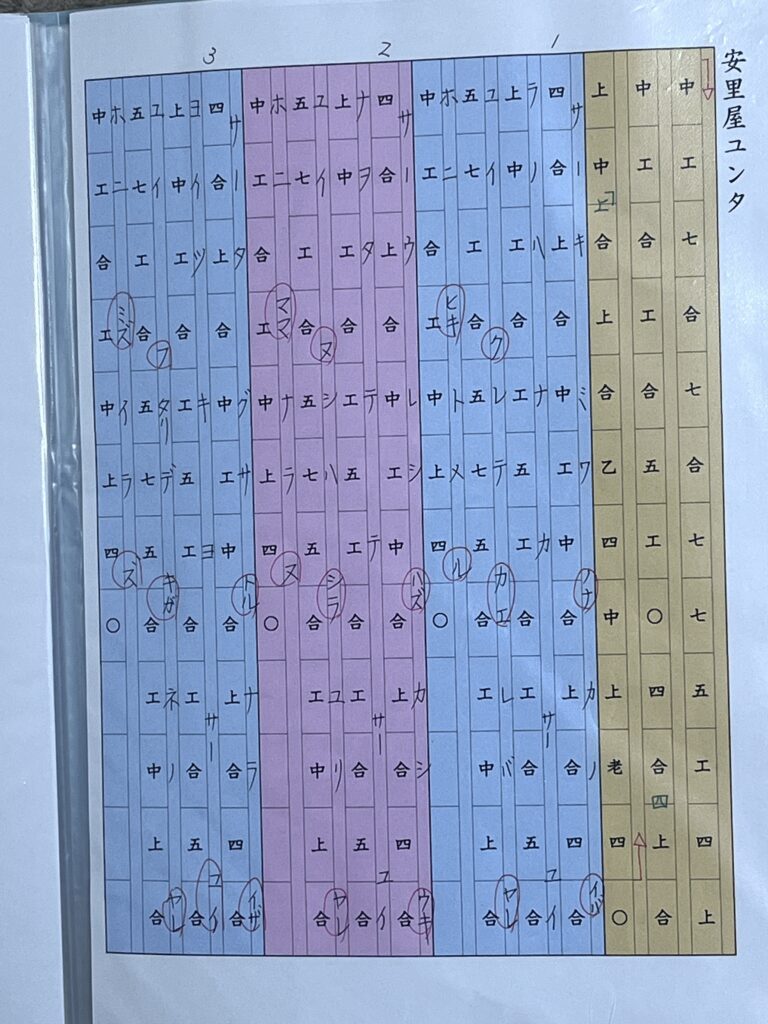

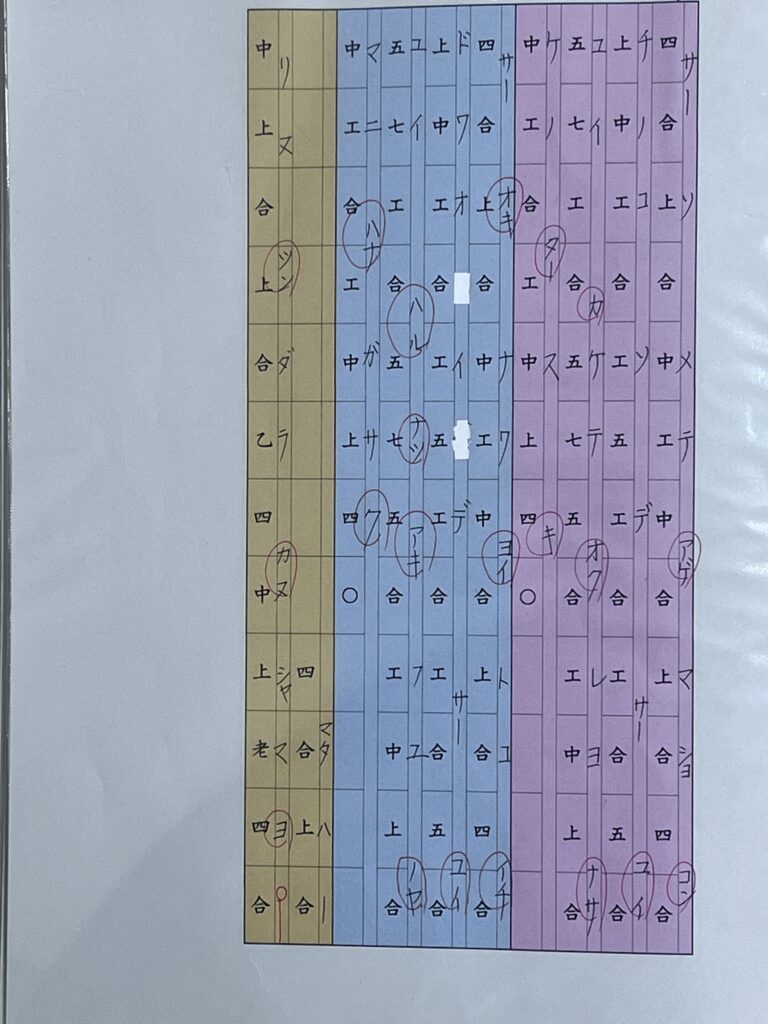

☆ 安里屋ユンタ

☆ 椰子の実

☆ 芭蕉布

☆ 三線の花

☆ 祝節

☆ 四季の歌

ほぼ毎日のように30分程度は練習してきました。

10日間の船旅に出掛けた以外の日は、練習してきました。

もともと「熱しやすく冷めやすい」性格でもあり、半年間、駆け続けてきたという感じです。

今、三線を手にしない日々が今日で6日間続いています。

なぜかというと、20日の練習日に「歌い方」の指導を受けたことがきっかけなんです。

うまく文章表現できないのですが、特に沖縄民謡の場合、音程も言葉もうまく分からない上に、歌い方が独特なんですね。

しかも、教室で購入したCDの歌い方と講師の歌い方が異なることが、所々あるんです。

練習日の短時間の中ではなかなか習得できないんですね。

従って、歌い方のおかしい所を指摘されても、簡単に直すことができずにいるんです。

このことが大きなストレスになっているんですね。

三線教室は、「三線を楽しむ」ことだけを目的としているわけではないようで、発表会への参加も目的の一つとしていて、講師の方の歌い方のマスターも必要であることが分かってきました。

もともと三線の歌い方は、人それぞれのようなところもあって、だから同じ曲であっても工工四が異なり、歌い方もちょっとずつ人によって異なるようなのです。

わたしはもっと自由に唄えばいいんじゃないかなと思っているんです。

多少歌い方が違っていても、それも「味」だと思うくらい自由があっていいと思っているんです。

なので、20日の練習日を境にして、唄う意欲が低下してしまったのです。

ある程度は弾けるようになったから、三線教室をやめてもいいかな?

いやいや、ここが我慢のしどころだから踏ん張れ!

二つの気持ちが交錯する今日この頃です。

(2024.1.19)「四季の歌」「黄金(こがね)の花」も練習しています

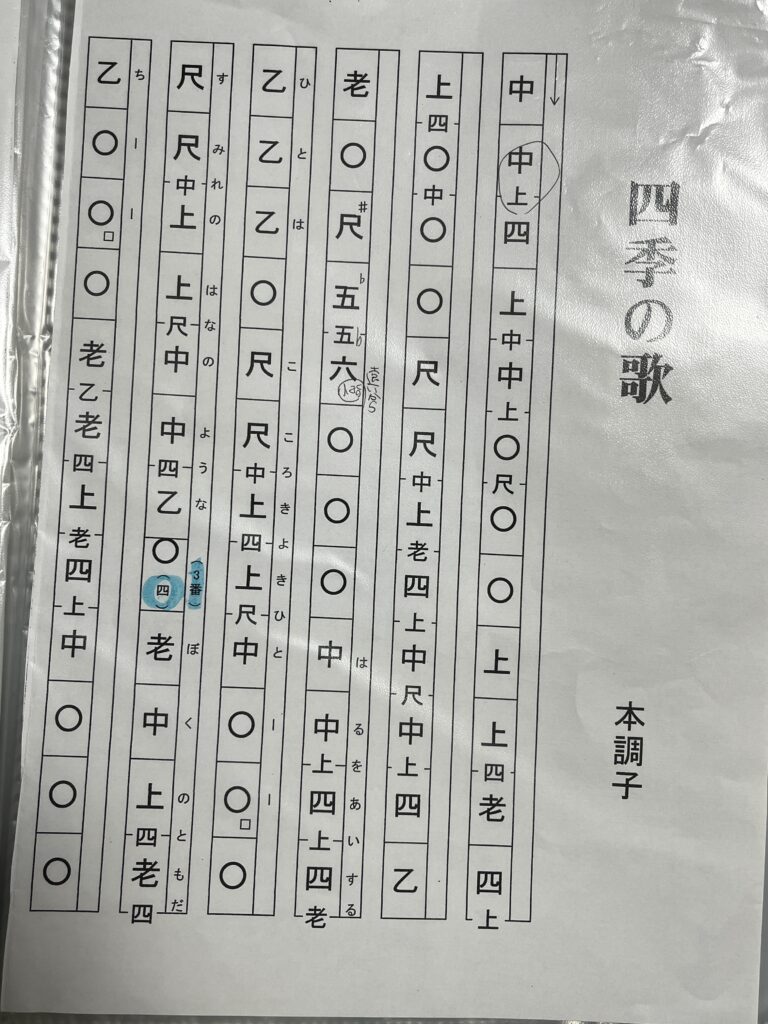

「四季の歌」は50代以降の方ならばほとんどの方が知っている曲だと思います。

1月6日の初練習の時、講師から「四季の歌」の工工四を渡されました。

弾くこと自体はそれほど難しくはありません。とはいうものの、新しい曲と出会う度に、新しいことと出会います。

この歌の工工四には、五♭がでてくるのです。弦の押さえる位置を教えていただきました。

ここの部分はまだ上手くないのですが、全体的には問題なく弾ける曲でした。

歌詞も何となく覚えていて、改めて覚えなくてもよい点はよかったです。

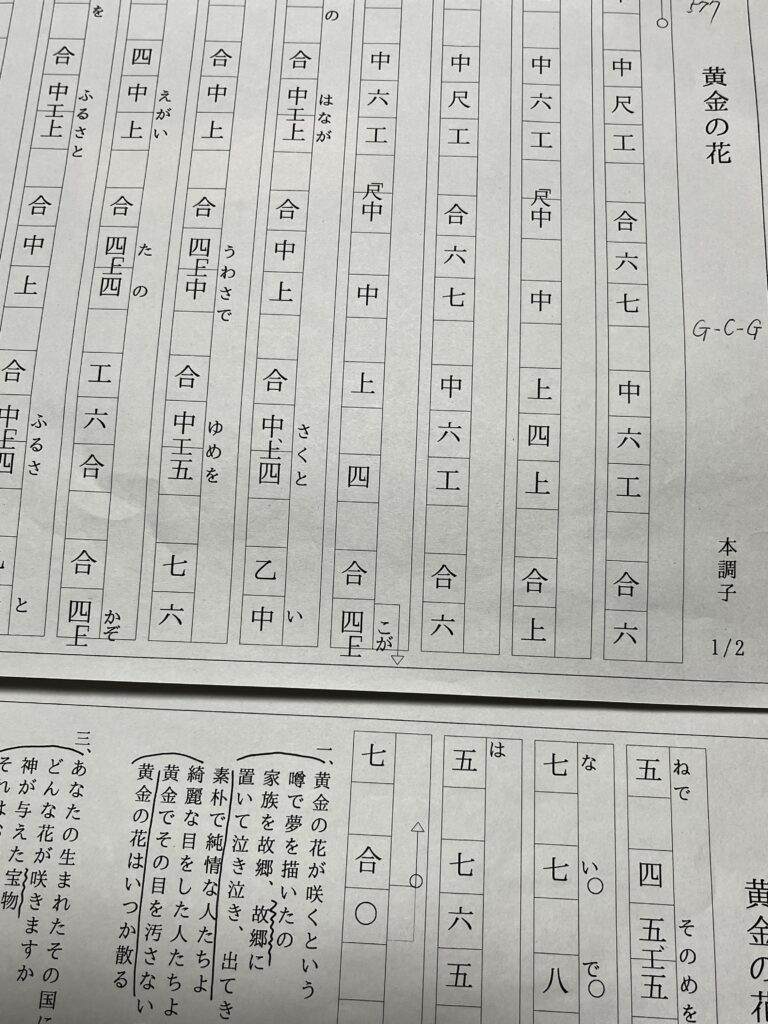

「黄金の花」は、三線弾き語りの人気曲ということで、インターネットで調べて工工四をプリントアウトしました。

こちらはテンポ、弾き方などが難しく、未だ上手く弾けませんが、歌詞のロメディーは親しみやすいものでした。

ちなみにこの歌の作詞者は、「襟裳岬」を書いた岡本おさみさんで、このことも気に入っています。

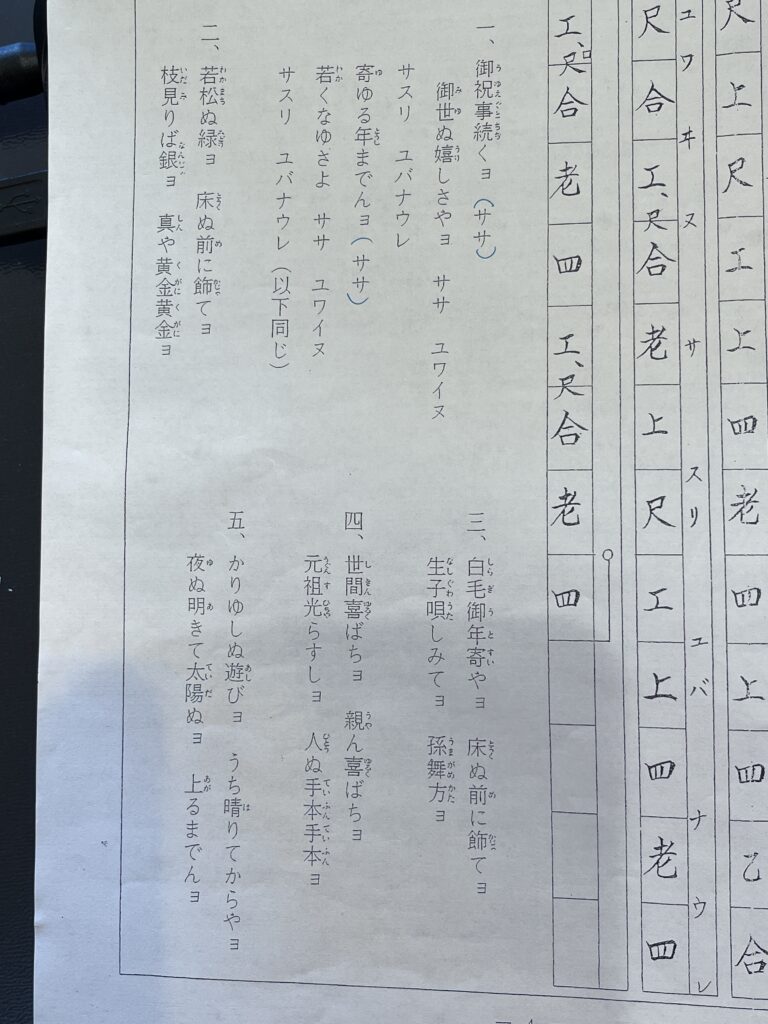

(2024.1.12)突然、本当に突然、「祝い節」が一人でも唄えるようになりました!

1月6日が三線教室の今年最初の練習日でした。

この日は、講師と私たち生徒5人で一緒に弾いたり唄ったりしました。

昨年来、ずっと苦手にしてきた「祝い節」。

この日、わたしの状況は、ボイスレコーダーに録音した講師の演奏と唄をイヤホンで聞きながらなら、何とか歌えるくらいにはなっていました。

しかし、相変わらず一人で弾いて歌えるまでには至っていませんでした。

講師と一緒に「祝い節」の1番を何度か歌いましたが、状況が変わることはありませんでした。

しかも、2番も練習したのですが、歌詞も読めないし、工工四自体には1番の歌詞しか書かれていないため、まったく2番を歌うことはできませんでした。

ところが、家に帰って1番を練習していたら、何回か弾くうちに一人で歌えるようになっていたのでした。

もちろん先生の唄声を100点としたら、わたしの唄は60点程度なんですが、一人で弾いて歌えるようになったのです。

小学生の頃、突然、鉄棒の逆上がりができるようになった間隔と近い感じでした。

急に目の前が明るくなる間隔、目の前がパッと開ける間隔といったらよいのでしょうか。

久々に嬉しい気持ちが蘇ってきました。2番3番の歌詞も、自分なりに工工四に書き表して歌ってみました。

すると、何とか3番まで歌い通すことができるようになったのです。

「祝い節」ではありませんが新年早々、今年いちばん最初のうれしい出来事でした。

(2024.1.6)三線の2024弾き始めは1月6日

今年も三線教室が始まりました。

昨年の最終練習日から初心者5人だけで練習できるようになりました。

それまでは私たち初心者クラス5名と初級(経験1~2年程度)クラス4名で同時に練習していました。

それだけに講師の先生が私たちに掛かりっきりで教えてくださるシステムは有難いというものです。

昨年来、「祝い節」には苦労しています。

ただ、ボイスレコーダーに録音した先生の唄声を聞きながら練習したことで、歌う事への抵抗感がずいぶんと薄れてきました。

しかし、未だに一人では歌うことはできません。

この日は2番も練習しました。すると途端に全く歌えないのです。

歌詞も読めないし、歌い方も分からないし、また課題が生まれました。

でも、今は、練習を積み重ねさえすればなんとかなるというように思えています。

今振り返ると、ボイスレコーダーに録音して、何度も何度も聞きながら練習したことがよかったのだと思います。

また、あきらめず根気よく続けて練習したこともよかったのだと思います。

もちろん、気を入れて練習した時ばかりではありませんでしたが、とにかく「続ける」ことがよかったのだと思います。

講師の方が言っていた「祝い節は、三線を続けていけるかどうかの分岐点になる曲」という言葉が、本当に身に染みた日々でしたが、大きな山のてっぺんがようやく見えてきたという感じです。

(2023.12.16)三線を始めて最大の難関曲「祝い節」にはボイスレコーダー大活躍

「祝い節」沖縄ではおめでたいことがあったときに歌われるスタンダードな曲だそうです。

しかし、この曲がどうして最大の難関曲なのか。それは、

この曲を練習すると講師から伝えられて以来、三線の練習意欲がかなり衰退しました。

講師曰く、「この曲が、三線を続けていくことができるか否かのターニングポイントになる」つまり、それほど難易度が高い曲だというのです。

12月17 日の練習日、講師の先生の「祝い節の弾き語り」を、ボイスレコーダーに録音しました。

そして、家に帰り、それをイヤホンで聞きながら三線を弾き、歌う練習を何回かしました。

するとちょっとだけ歌えるような感覚がつかめ始めたのです。

半分も歌えていませんが、明るい兆しが確かに見え始めたのです。

ボイスレコーダーの実力発揮ですね。

スマフォのボイスメモでもよいのかもしれません。

いずれにしても録音という技を駆使することがいちばんよいように思いました。

初めての難関曲「祝い節」が乗り越えられそうな壁に少しだけ感じ始めています。

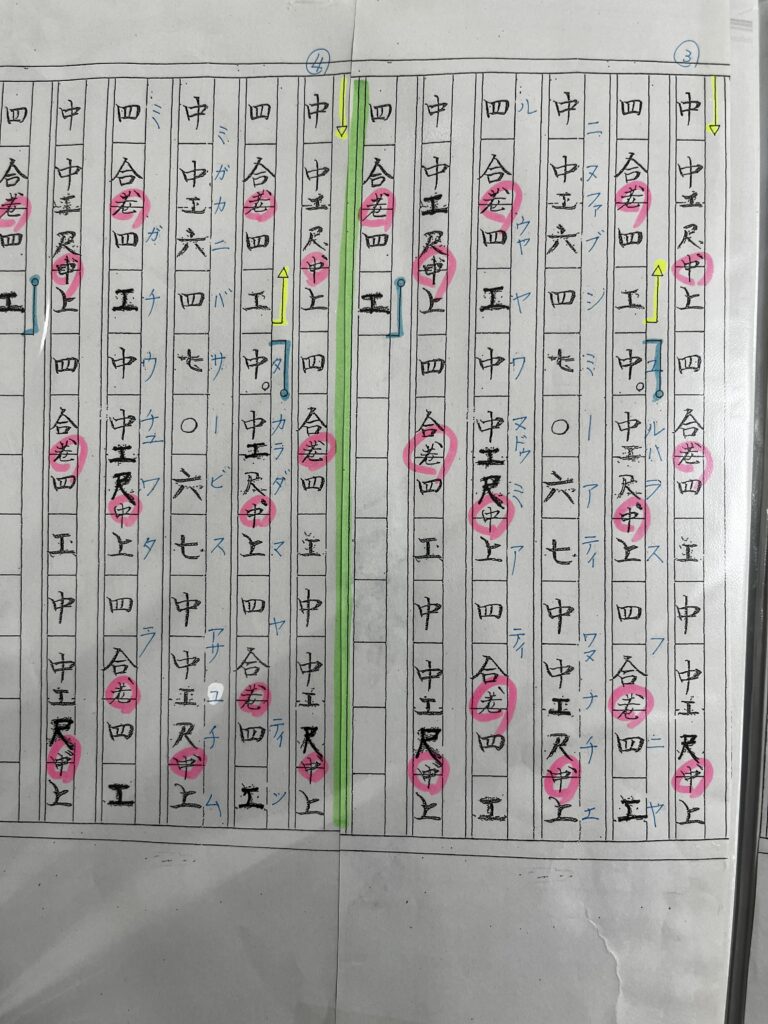

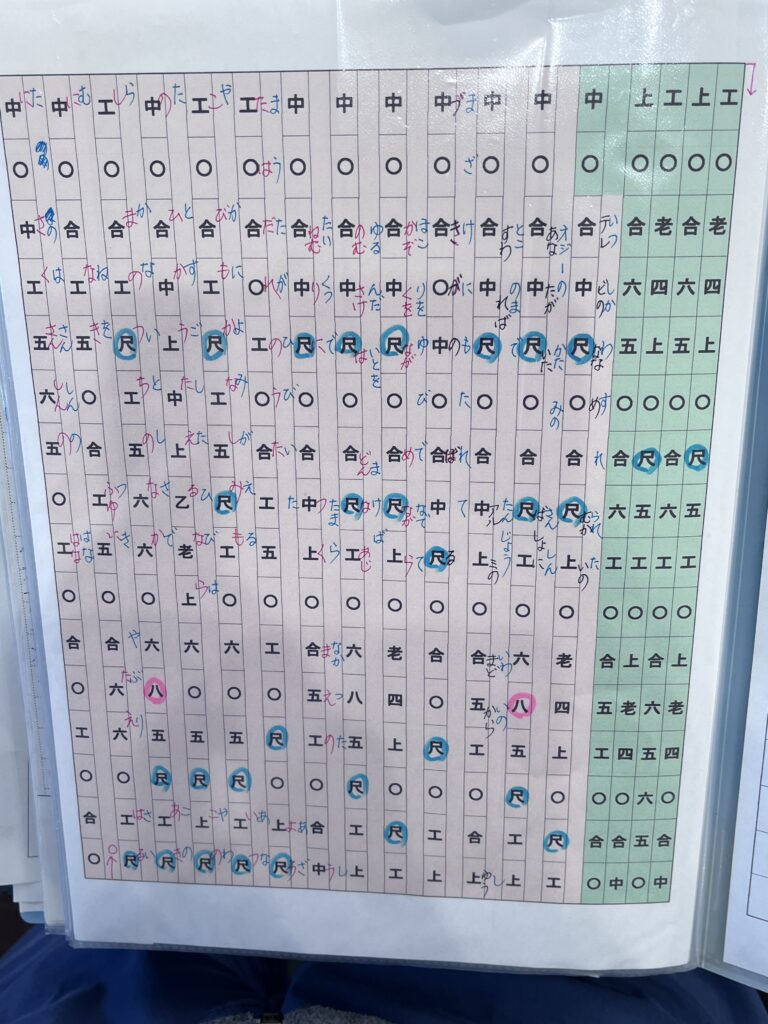

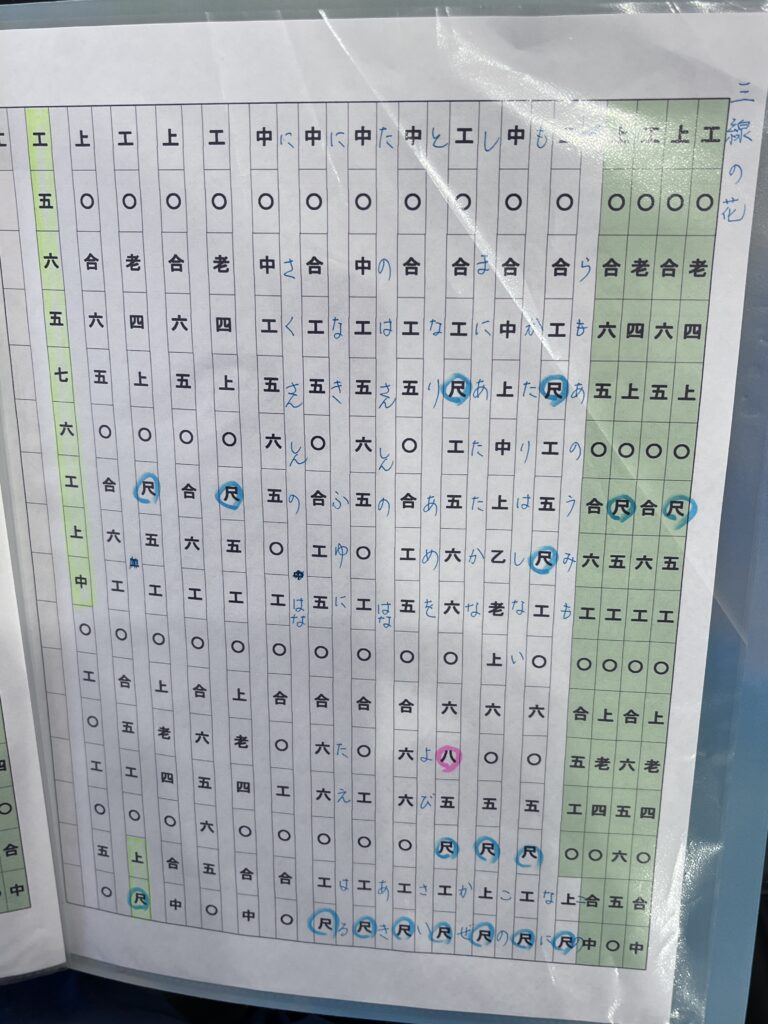

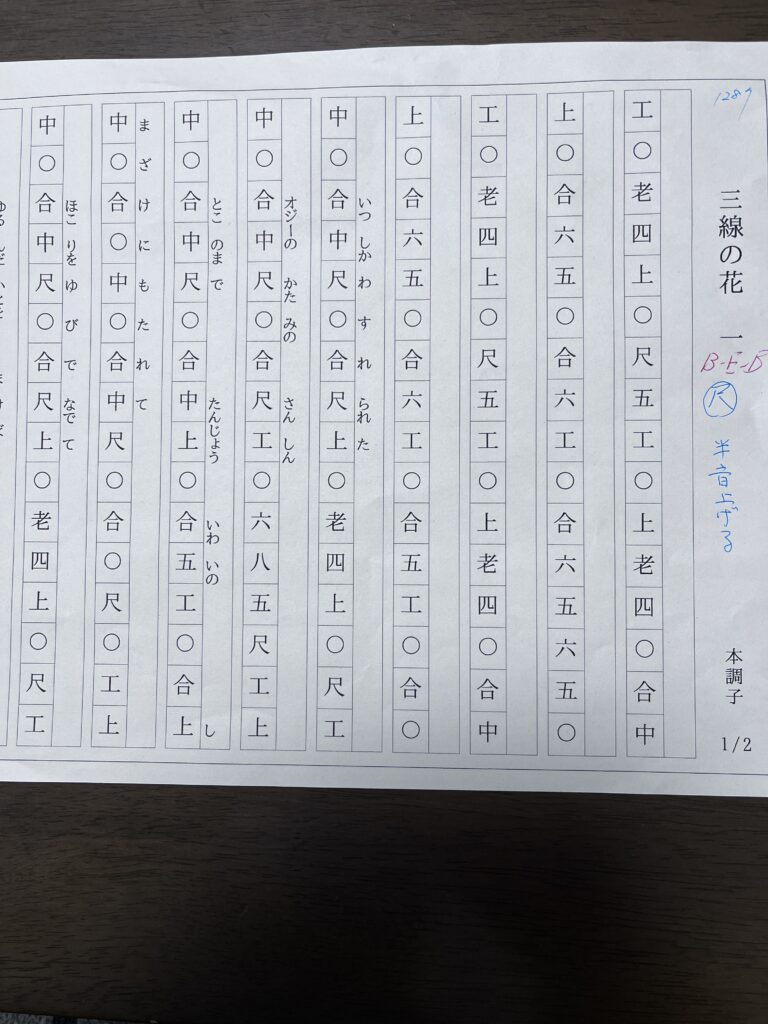

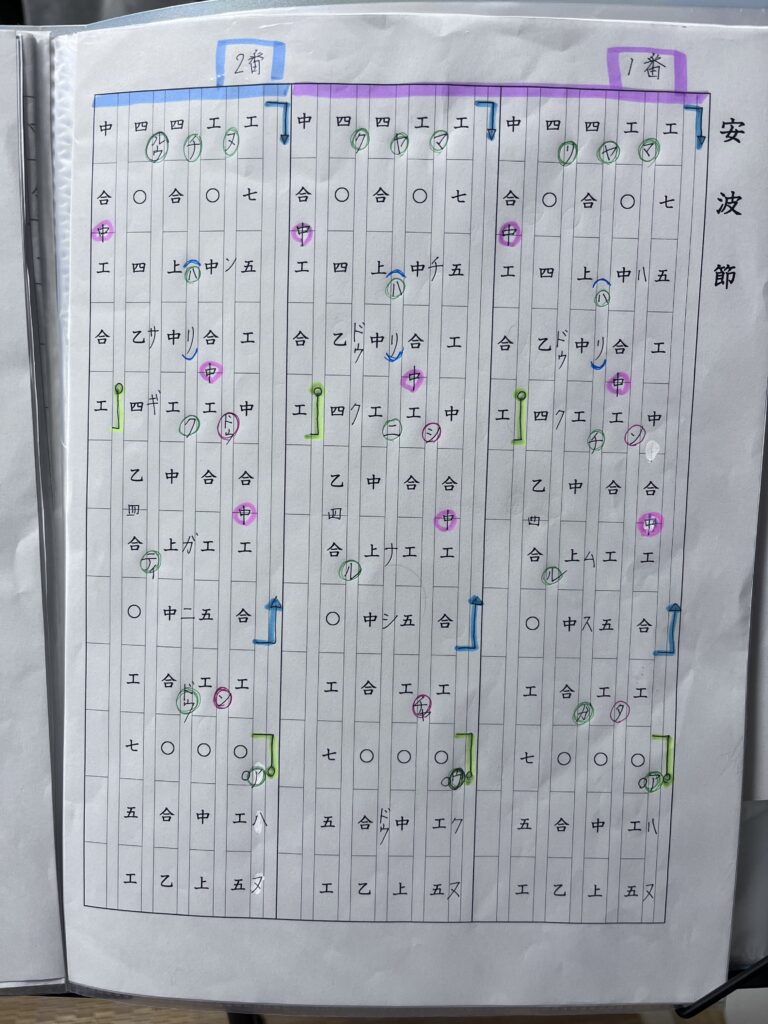

インターネットからとった工工四を使いやすいように書き直す

インターネット上に載っている工工四は、A4横サイズで書かれているものが多いようです。

今回の「三線の花」は全部でA4横で5枚分の工工四でした。

それを見ながらの練習では床などに広げて弾くしか方法がなく、それでは不自由ですし、持ち運びも不可能です。

わたしはいろいろな工工四をA4サイズのクリアファイルに入れるようにしているので、自分が使いやすいように加工する必要が生じます。

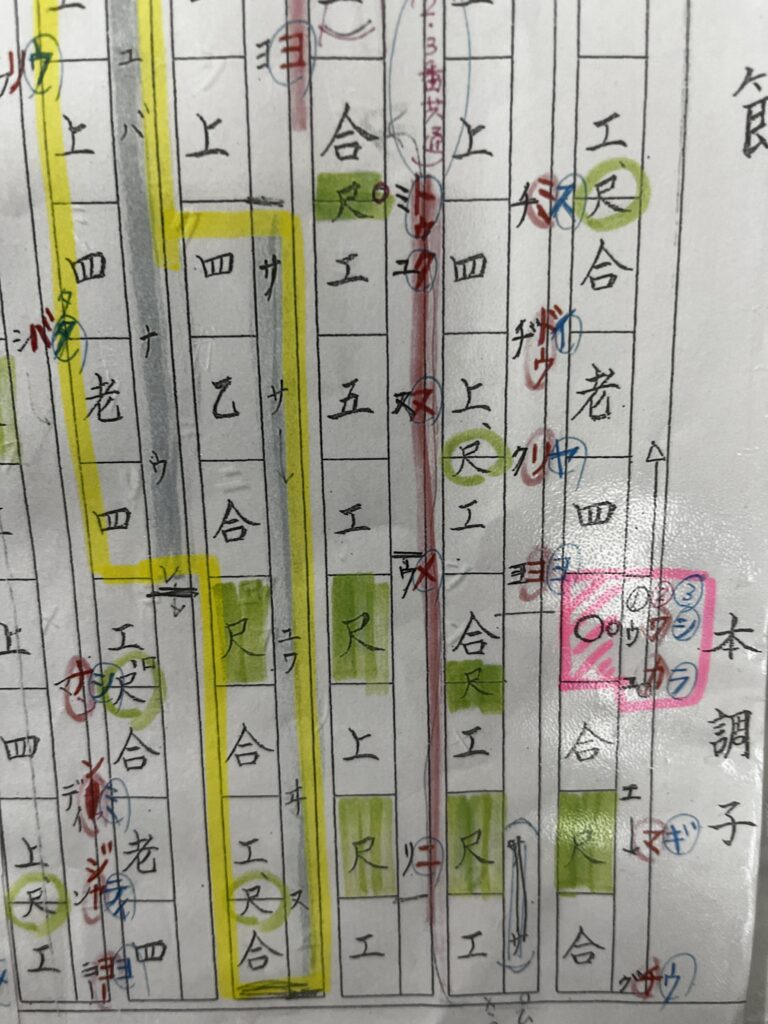

上の画像のようにエクセルを使って何とかA4縦2枚に収まるように作り直しています。

後で手書きで書き加えることもありますし、弾くときに間違えやすい所をマーカーで色付けしたりと、いろいろと工夫しながら作って使っています。

(2023.12.1)「三線の花:ビギン」が弾ける?ようになった!

ビギンの「三線の花」を三線にあわせて歌うことも、大きな目標の一つでした。

わたしは弾いてみたい工工四はインターネットの「工工四ひろば」から捜すようにしています。

一つの曲でもたくさんの工工四が載っています。

その中でピックアップするときに気を付けていること、そして、「工工四ひろば」のよさを紹介します。

「工工四ひろば」のよさを紹介します!

☆ほしい曲の工工四は、だいたい載っているように思います。

☆一つの曲でもたくさんの工工四が載っています。いろいろな方が作成した工工四が載っているのではないかと推測しています。

☆実際に工工四を演奏してくれる機能があります。スピードも調整できるところがまたいいと思います。

(2023.11.26)沖縄の代表的お祝いソング「祝い節」の練習が始まりました!

「祝い節」は、お祝い事の定番ソングともいえる曲だそうです。祝宴の席では欠かせない曲だそうです。特に「祝い節」は内輪のお祝いにぴったりとくる曲だそうです。

ところが、この曲、とても難しく感じます。どこがと言うと

??? 曲のメロディーが何度聞いても、耳に残ってこない!

??? CDを聞いていても、歌詞が聞き取れない!

??? 歌詞がほぼ沖縄の言葉なので、憶えずらい!

最近思うことは、やはり歌詞は覚えないと歌えないということ。

そして、

できることならば暗譜した方が良いということ。

沖縄の民謡は、どの番(1番とか、2番とか・・・・)の歌詞も前半は違っても、後半は同じ場合が多い。

「歌詞も覚えた! 暗譜もできた!」 と思っても、ゆっくりと弾くと途中で忘れてしまうことがあるのです。

これが厄介なんですね。

ある程度の早さで弾くと、リズムで指が覚えていることもあるんですが、ゆっくり弾くことは本当に難しいのです。

「安里屋ユンタ」は暗詞ができるようになりました!

(2023.11.19)三線教室に入って3ケ月が経った今の思い

(2023.11.6)「椰子の実」の練習も始めました!

講座で練習する唄以外にも、いろいろな唄が歌えればと思い、時間を見つけてはインターネットで探しています。

そんな中で見つけたのが「椰子の実」の工工四でした。

この唄には格別の思い出があります。

なかなか詩の世界に入り込んでいくことは難しいのですが、詩の織り成す背景に身を置きながら、いろいろと想像を膨らめて練習しています。

私が選んだ工工四自体は、弾くのが簡単だと思いました。

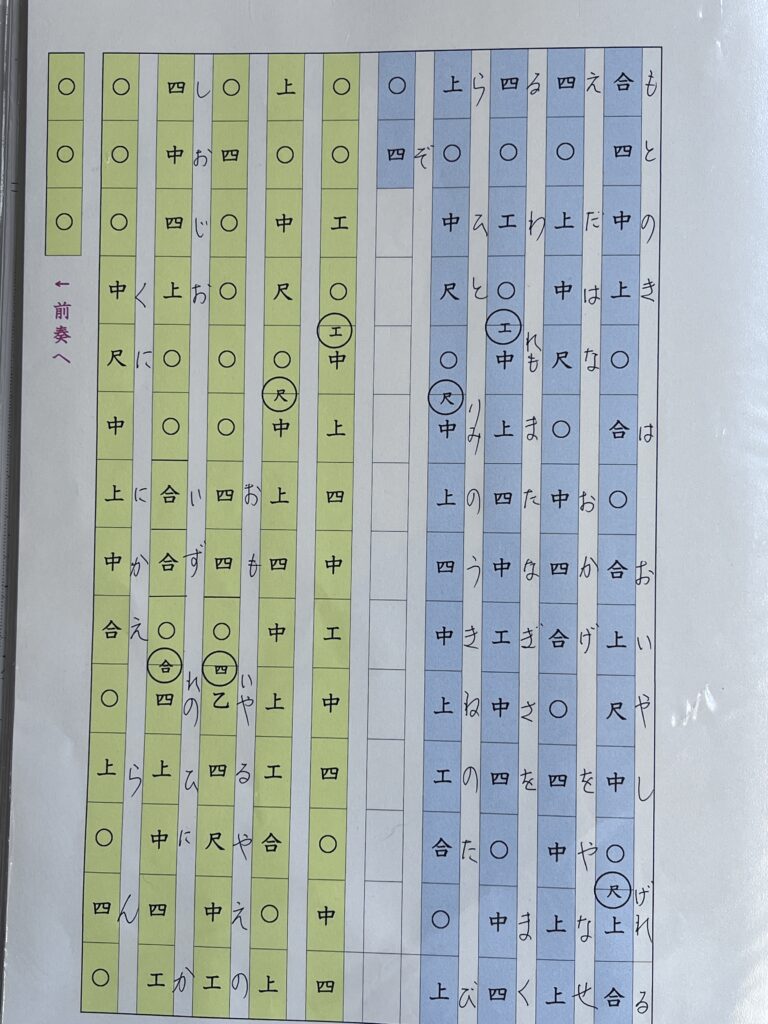

(2023.10.21) 三線初級者講座 第5回目「安里屋ユンタ」の練習スタート

この日の講座では、突然「安里屋ユンタ」の練習をすると講師が言われました。

(あれっ? 「娘ジントー」じゃないの?)と思いましたが、そんなことは言えません。

確か、前回の講座の際に次は「娘ジントヨー」を練習すると言っていたはずなのに…

初めて聞く「安里屋ユンタ」、やはり曲になじみがないので、音のリズムと歌詞の歌い方がまったく分かりません。

講師と共に曲を弾くことを何度か繰り返しました。まずは工工四を見ながら弾くことから始めるようです。

さっそく家で自分なりに1番から5番までの工工四を作成しました。

唄い方が大変難しいと思いました。

特にゆっくり弾くと曲のリズムがつかめません。

また、歌い方も難しいと感じました。

まあ、気楽に練習するしかないと感じました。

ゆっくり、ゆっくり、急がず、あわてず、楽しみながら

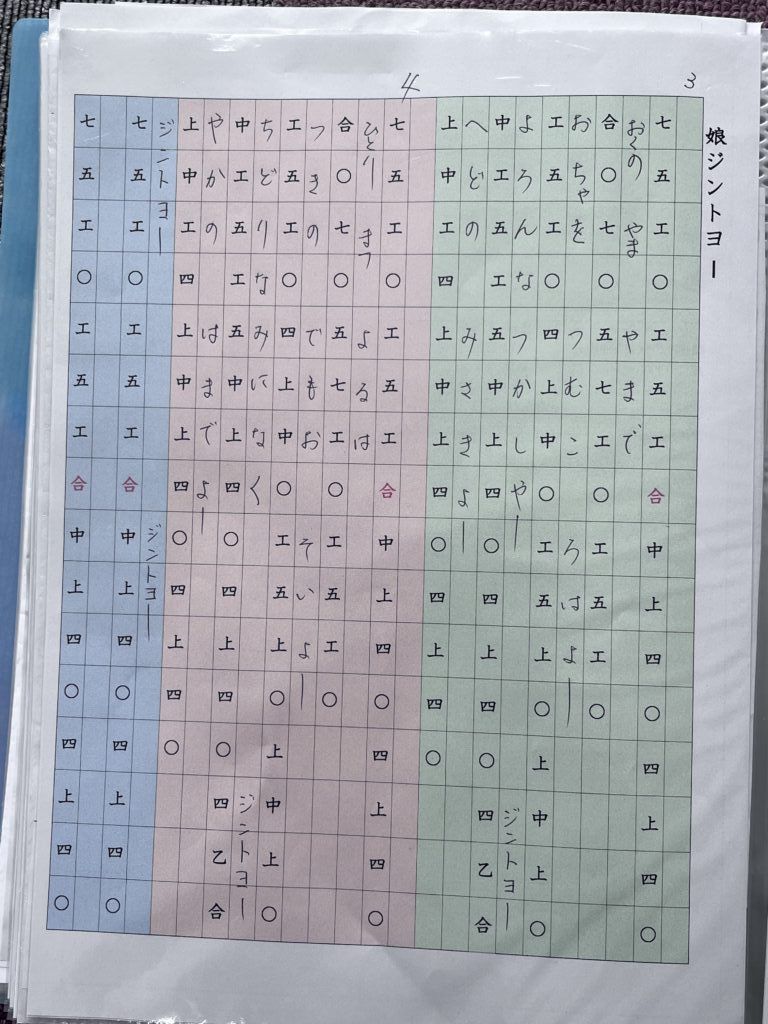

「娘ジントヨー」の工工四を自作しました。その理由は・・・・・・

上の画像は、「娘ジントヨー」の工工四を、自分なりに作ってみたものです。

工工四自体はYouTubeで探しました。

まだも講師の先生から工工四は頂いていないのですが、早く練習したいと思い、作ってみました。

作るときに留意したことは、

☆1番から4番まで、工工四の横に、歌詞をふることでした。

実は、講座でもらう工工四も、ユーチューブでみる工工四も、一番の歌詞は工工四の横に書きこまれているのですが、2番以降の歌詞は、最後の方に書かれているだけです。

ここで困ることは、三線を弾きながら2番以降が歌えないということです。

そのため、自作の工工四が必要になったのです。

10月7日 三線初級者講座 第4回目 新しい仲間が入りました

3週間ぶりの講座には、新しいメンバーが一人、加わっていました。

わたしよりも2回ほど遅れて入ってきた方でした。若干?ですが、年下の方の女性でした。

同じような技量の方が横にいるということは、それだけで何となく安心して練習できるんですね。

なるべく自分から声をお掛けして、話がしやすくなるように心掛けました。

とはいうものの、自分のことで精いっぱいという感じで、練習が始まるとそうそう何度も声をお掛けすることはできませんでした。でも、今後の練習の楽しみが増えました。

さて、三線の練習は、「安波節 3番まで」「涙そうそう」の2曲が中心でした。

今回は、改めて三線の構え方、つめの持ち方、弦のつま弾き方などの基本的な部分を見てもらいました。

とはいえ、すでに自己流の動作で弾いているところもあり、改めての指導は有難かったです。

なかなか基本の型を身に付けることは難しいと思いました。

一年後には、何らかの演奏会?に私たち初心者も参加する方向のようで、「安波節」「涙そうそう」「娘ジントヨー」の3曲を中心に、今後練習していくそうです。

「娘ジントヨー」は、NHK朝ドラ「ちむどんどん」の中でも唄われた曲です。

「沖縄の唄・民謡」「三線でうたう唄」は難しいけれど・・・・

この2週間の中で、「安波唄」の4番から6番までの歌詞を工工四に書き表すことに何度かチャレンジしてみました。

結論から言うと諦めました。ユーチューブをみても参考になる動画が見つかりませんでした。

残る手段は、次回講座の際に、講師の先生に唄っていただき、録音するしかないという結論に達しました。

沖縄の唄?は、なかなか弾いたり唄ったりすることが、かなり困難だという事が、実感としてわかってきました。

一つ分からないことがあります。

「唄」と言ったらいいのか「民謡」と言ったらいいのか、何と総称すればよいのかよくわかりません。

このことも、次回講座で、講師に聞いてみたいと思っています。

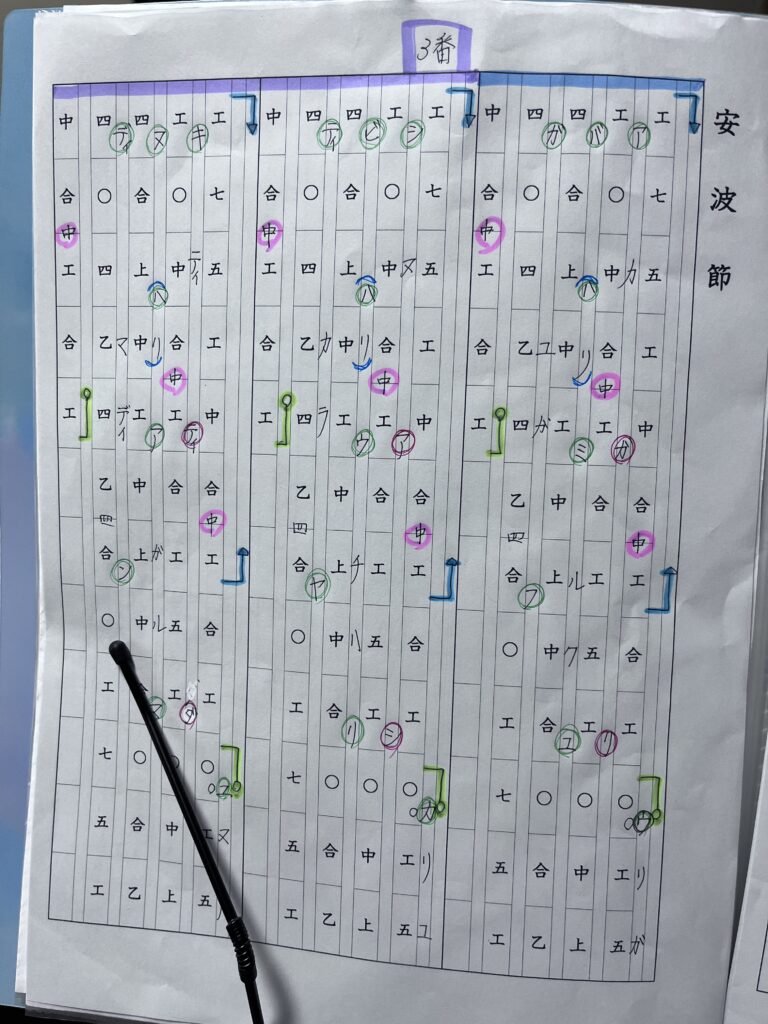

9月16日 三線初級者講座 第3回目「涙そうそう」から「安波節」へチャレンジ!

2回目の講座からの2週間、「涙そうそう」はかなり練習しました。

「ローマは一日にしてならず」確かにその通りで、なかなかすらすら弾くことができません。

同じところで何度も失敗します。

ちょっとでも工工四から目を離すととたんにどこを弾いているのか分からなくなります。

歌詞も覚えないと頭が混乱してとたんに弾けなくなります。

それでも一通りは弾けるようになるものです。

3回目の講座では、すぐに「涙そうそう」を歌うのかと思いきや、私を含めた初心者三人にだされた課題曲は「安波節」でした。この曲を聞いた時に思ったことは、次のような事でした。

とにかく、講師の詩を1度や2度聞いても、三線で弾くことはできても、三線に合わせて歌えないという不安とあせりだけが残りました。

とにかく、いつもボイスレコーダーを持っていくようにしていたので、先生の頼んで1・2番を歌っていただき、録音しました。

それでも、ここから「安波節」との悪戦苦闘が始まりました。

歌詞はすぐには覚えられそうもなく、2番以降をどう歌ったらよいか途方に暮れた中でわたしがしたことは、

ア 工工四を自分で作る。

イ とりあえず2番と3番の工工四も歌詞をふったものを作る。

しかし、イの作業はなかなか困難でした。

いろいろな「安波節」のユーチューブを見て、聞いて、何とか工工四を作成しました。

しかし、どこでどう声を伸ばすのか、1番と2番、3番とそれぞれに異なっているのです。

少なくともわたしにはそう聞こえるのです。

4番以降は、現時点では諦めました。根気が続かないし、ユーチューブでも見つけられないのです。

それでもこれを作ったおかげで、なんとなく3番までは三線に合わせて歌えるようになりました。

今思うのは、ビギンの曲のように聞きなれた歌はよいのですが、沖縄独特の詩には、相当の苦労がかかるだろうということです。

第1回目の講座後、新たに購入したグッズ

左の画像は「消音ウマ」です。

夜に家で練習していると、(近所めいわくになっていないかな?)と、どうしても三線の音が気になります。

「消音ウマ」の存在はYouTubeを見ていて、その存在を知りました。

早速近くの楽器店2軒に問い合わせしましたが、注文しないと入荷しないということでした。

そこで、アマゾンで購入することにしました。700円程度でした。

早速試してみました。夜間の練習にはたいへん効果があると思いました。

かなり音が小さくなるんです。物足りないくらいの音になります。でも近所迷惑にならないのなら我慢して夜間は使ってみようと思います。

右の画像は「チューナー」です。値段は2800円?くらいしました。

わたしも初めて使うし、ギターも高校生の頃に少しやった程度で、弦の音程をあわせることなど経験がありません。やはりこの使い方もYouTubeを見ながら試行錯誤しました。

使ってみれば案外と簡単でした。音程をあわせることは日常的に必要なので、こうした道具を使いこなすことも大切だと思います。

9月2日 「三線初級者講座 第2回目」早く「涙そうそう」をうまく弾きたい!

私が参加している講座は2週間置きに開かれています。

2週間あれば、十分に練習をして講座に参加することができます。

1回目の講座が終わり、「ふるさと」「日の丸」「チューリップ」は、かなり練習しました。

毎日1時間程度は練習する日々でした。

近所の人は、さぞや聞き飽きたことだったでしょう。

「涙そうそう」の工工四(楽譜)を講座の後半でもらいました。最初の3曲と異なりかなり長い曲です。

弾くテンポはゆっくりですが、2つの弾き方が必要でした。

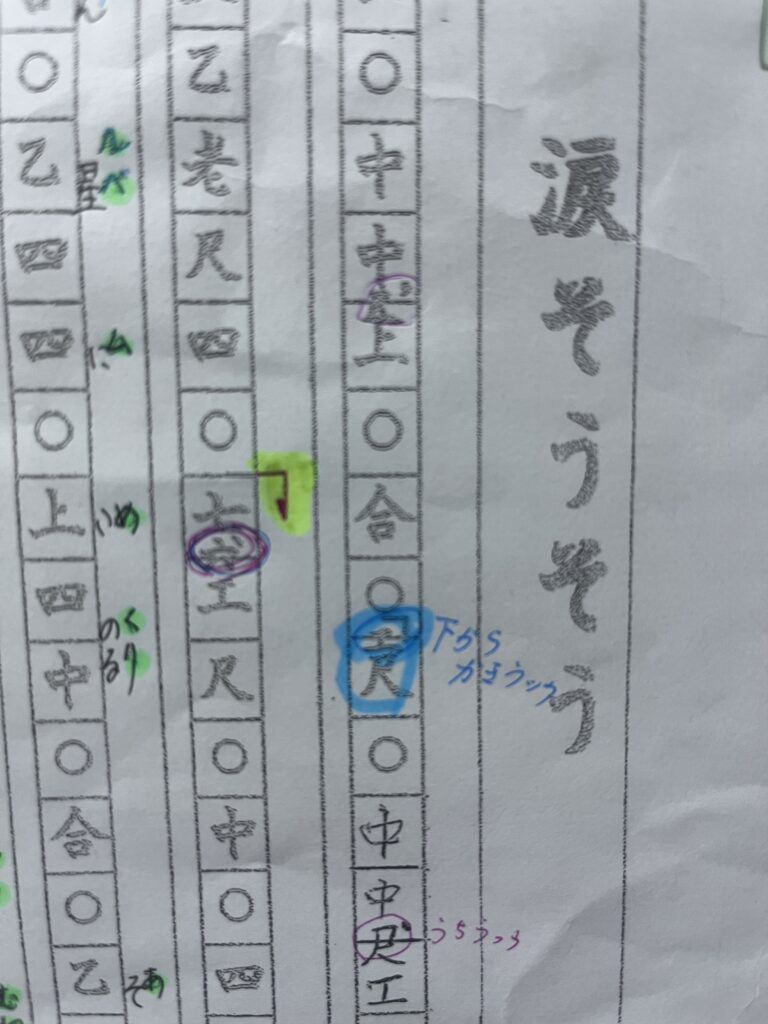

この画像は「涙そうそう」の工工四(楽譜)です。

新たな弾き方の一つ目は、画像の青色の部分、二つ目は紫色の部分です。

青色の「工 の所は弦の下からつま弾く記号です。紫色の 小さい六はつま弾かずに指で押さえるだけで音を響かせるところです。

(言葉ではうまく書き表すことが難しいです)

この2カ所は、何回も何回も練習しました。

しかし、だからといってすぐに上達するはずもなく、今でも毎日弾く練習を積み重ねています。

三線の音色に心惹かれていたのは、いつ頃だろうか

2023年3月 息子たち家族と沖縄に出掛けて・・・・

この旅行の中で、イルカとのふれあいができる「もとぶ元気村」に行った時のことです。

息子たち夫婦や孫たちはイルカとのふれあいを楽しんだのですが、私たち夫婦は同施設内にある体験村をのぞいてみたのです。

その中に「三線体験」の場がありました。

あいにく時間的な都合で体験できなかったのですが、ものすごい心残りの気持ちや(やってみたかった)という後を引くような思いがいつまでも残ったのでした。

沖縄から帰宅した後も、その心残りがいつまでも燃えカスのようにくすぶっていて、少しずつ心の中で大きく大きくなっていったように思いました。

この頃は、何かのデスクワークをするときは、ユーチューブでビギンの歌をいつも聞いていました。

「三線教室の講座」さがしと「三線 初級者講座」との出会い

そんなある日、何気にインターネットで近くに「三線教室」が開かれていないか検索してみました。7月中旬頃でした。

わたしの住んでいる町には該当する体験教室はありませんでしたが、隣の市で初心者を募集していることが分かりました。車なら30分程度でいける場所でした。

でも、だからと言ってすぐに申し込んだわけではありません。数日、電話を掛けようかどうしようが迷いました。

人というのはおかしいもので、迷う気持ちの中で(やってみたい) (今挑戦しないときっと後悔するかもしれない) (この機会を逸したら、もう一生、三線にふれあうことはないだろうな) という気持ちがどんどん膨らみ始めていったのでした。

すると、もう電話せずにはいられない気持ちになってしまったのでした。

電話の向こうの担当者の方は、本当に優しくいろいろなことを教えてくれました。

まずは体験するところから始めたらということで、体験料2,800円で参加することにしたのでした。

66歳、現在のわたしの年齢です。60歳の定年退職の少し前から、いろいろなことにチャレンジしてきました。定年後の生活を考えた時、少しでも生きがいや充実感をもって日々を過ごせたらと考えたからでした。

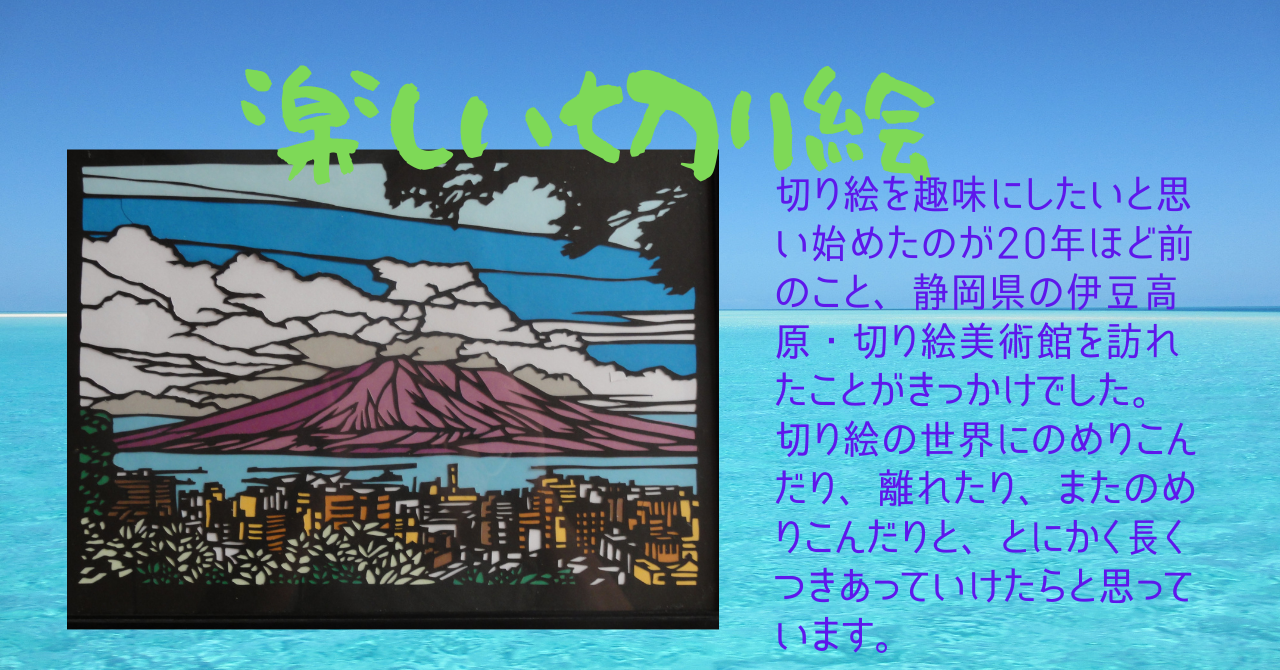

☆切り絵

☆水彩画

☆木の実やドライフラワーを使ったリースづくり

☆ブログ

☆月1回程度の旅行会社の企画ツアー参加

☆クラフトづくりとクラフト展への参加

☆メルカリでの物品販売

☆市営のスポーツジムでの体力・筋力づくり、日々の健康体操

☆ドライフラワーになる植物栽培、挿し木

これら、いろいろなことにチャレンジしてきました。今も続けているものもありますし、中には休んでいるものも、もうやめてしまったものもあります

2023年8月5日 「三線 体験受講への参加」

初めての体験講座の様子です。

練習後、講師の先生から、体験してみての感想を聞かれたり、今後どうするかなどを尋ねられました。

わたしとしては、三線を実際に持って、弦を弾いてみた感触が、たまらなくうれしかったので、即、教室への入級を決心し、その意思を伝えました。

先生から三線の注文も聞かれたので、購入をお願いしました。

先生はもともと沖縄との縁をお持ちのようで、沖縄から三線を取り寄せているとのことでした。

次回の練習に間に合うかどうかは分からないとのことでしたが、自分の三線をもてることがうれしくてたまりませんでした。

こうして、わたしのシニアライフ「三線」とのふれあいがスタートしました。

8月19日 「三線初級者講座 第1回目」 MY:三線が届きました!

8月5日の体験時にお願いしたMY三線が届いていました。

生まれて初めての高い楽器購入でした。ケースや爪・馬などの部品、郵送料も含めて5万円程度の費用が掛かりました。

さっそく、先生がチューニングをしてくれました。

この日はやはり「日の丸」「チューリップ」「ふるさと」の練習をしました。

8月5日の体験日からこの日まで、まったく三線にさわることはできませんでしたから、不安もありましたが、楽しく弦をつま弾くことができたように思います。

この頃は、(ビギンの有名でポビュラーな曲が弾けたらいいなあ)くらいの軽い気持ちしか持っていませんでした。

本当にお気軽な性格で、三線の初級講座の内容(練習曲のこと、何らかの発表会的な会を開いているのかどうか等等)を聞くこともなく加入したので、本物の三線の曲がどんなものかこの頃はまったくわかっていませんでした。