クラフトバンドを使ったミニチュアハウスをつくり始めて7年近くが経とうとしています。妻がクラフトバンドのかご作りを始め、その余ったクラフトバンドを使って、何かクラフト作品を作ってみようと思ったことがきっかけでした。そして、段々とメルカリに出品したり、クラフト展に出品したりするようになりました。どのように作品を作っているのかを紹介できたらと思っています。

2025.10.30 北欧風ミニチュアガーデンの置物が完成しました!

8月の暑い季節からスタートした今回の北欧風ミニチュアガーデンの置物12点が、ようやく完成しました。約2カ月間かかりました。

部品作りから始めて、途中、部品を作り直したり、新たな部品作りを追加したりして、思った以上に時間を要しました。

これらの作品は、来月、地元の大学祭のフリーマーケットで展示・販売する予定です。あとは値段を考えなければなりません。

クラフト展と異なり、フリーマーケットの中での展示・販売なので、1000円を基準に値段を決めたいと思っています。

2025.10.22 地道な作業も楽しみながら、新たなアイデアの出現を期待して!

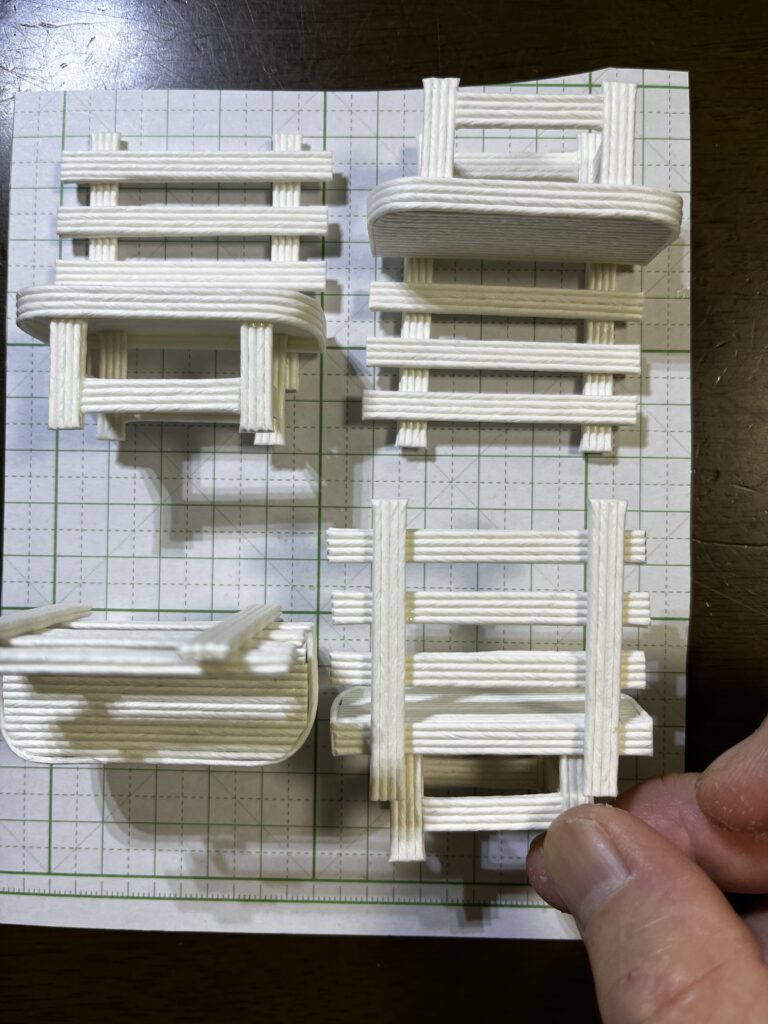

☆右画像 実際に1つ目の作品を作り始めました。ところが実際につくり始めてみると足りない部品や作り直したい部品が生じました。

☆左画像 作り足した「鳥の巣箱」と「ベンチに置くブックエンド」

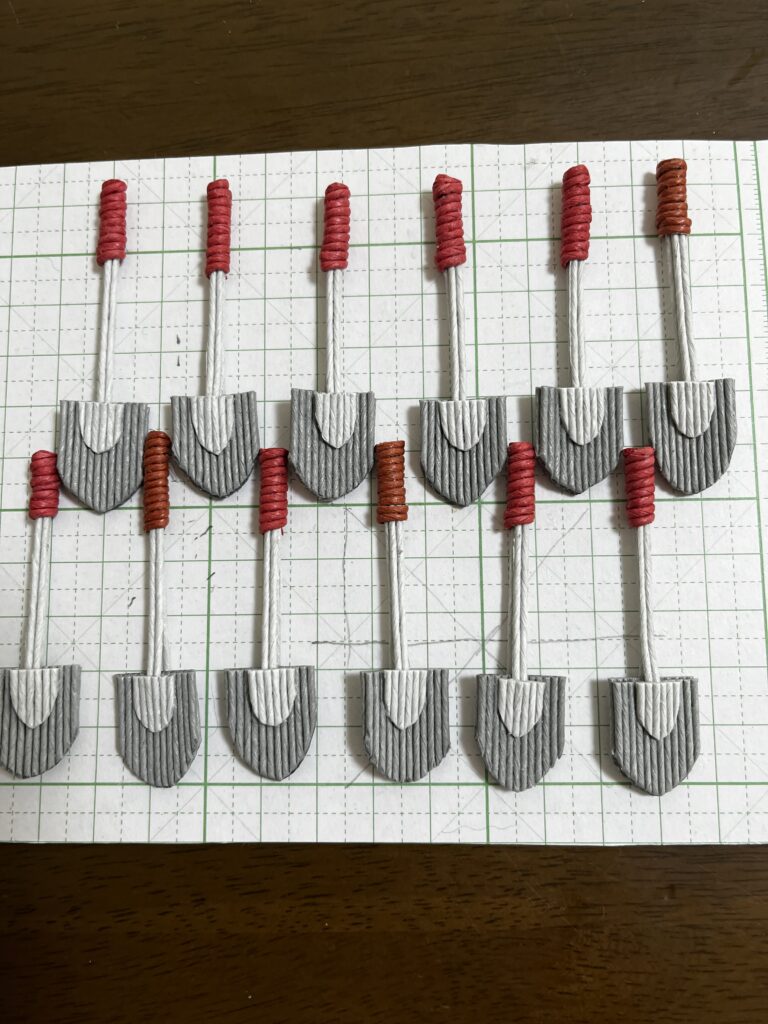

☆真ん中画像 フェイクグリーンを飾る粘土の鉢と作り始めたフェイクグリーンの鉢です。鉢はしばらく前につくったのですが、どうも大きさが小さい物ばかりで、少し大きめの鉢を30個ほど作り直しました。

作品は10個ほど作りたいと考えているので、全ての部品は最低10個は必要です。鉢は一作品に6個は必要なので、全部で60個は必要となるのです。

同じような作品を10個作り始めて、改めて地道な作業であっても持続して作ることは難しいものだと感じています。

それでも一日一日、少しずつ地道に作るしかないのだと思いつつ、そして、少しでも楽しみながら、作りながらも新たなアイデアが生まれることを楽しみにしながら作っていこうと思います。

前向きに!前進あるのみ!

(2025.9.29)部品がほぼ出来上がりました!

約1ケ月半ほどの期間で、何とか14作品分の部品作りを終えることができました。単純作業で途中で飽きてしまったり、数日怠けたりを繰り返しながら、何とか作業を終えることができました。作品を完成させていく上で、部品の修正が生じたり、新たなアイデアが生まれたりすることはあると思われます。

☆左画像 ・ほうき ・花用の鉢 ・石畳ようのブロック

☆中画像 ・郵便ポスト ・飾り用車輪 ・ベンチ

☆右画像 ・郵便ポスト用支柱 ・しゃべる ・電球

これらの他にはしごも作りました。ここからはいよいよ部品の取り付け作業がスタートします。

(2025.9.9)次の作業、「花を挿す壺やブロック」作りを始めました!

花を挿す壺やドア付近の敷き詰めブロックは、「粘土」で作成しています。

ダイソーなどで売っている「素焼き調ねんど」や「米紛ねんど」を使っています。

粘土の中をほじる道具としては、めんぼう、つまようじ、耳かきなどをつかうと便利です。

この作業もなかなか時間を要するので、途中、ねんどに霧吹きでみずをかけて湿らすようしにしないと、この時期はねんどが乾燥しやすいので、注意が必要です。

使いかけのねんどは、ジップのような袋に入れて保管するようにしています。

(2025.8.31)飾り電球が出来上がりました!

飾り電球はベンチの上あたりに取り付ける部品です。

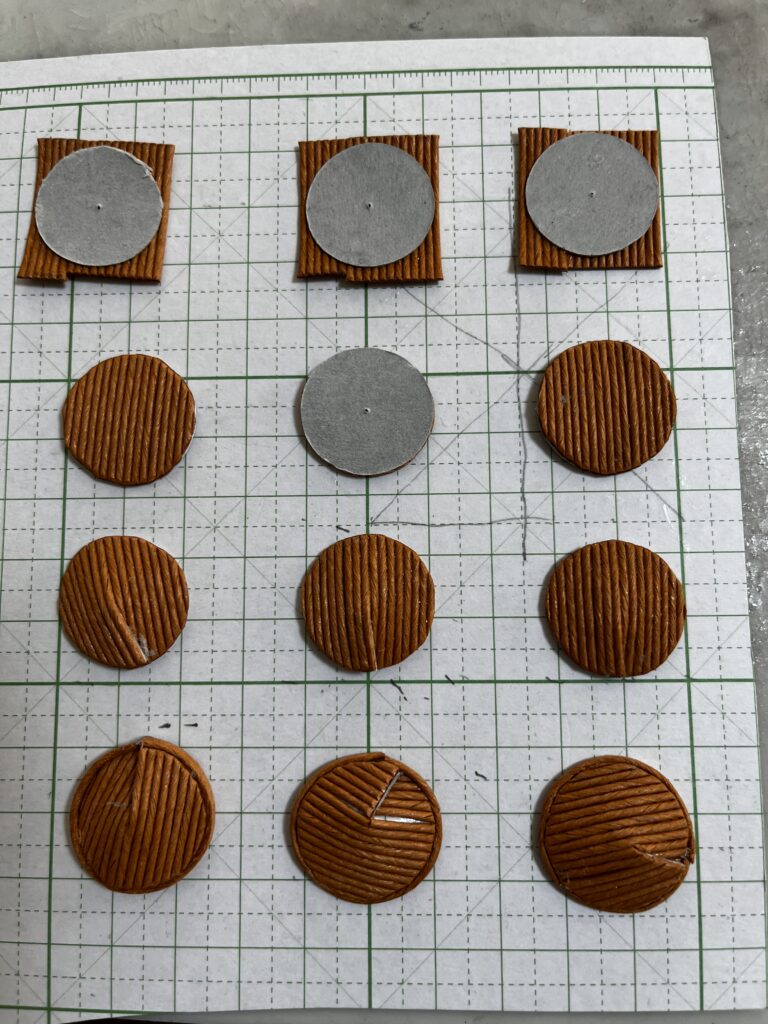

①円カッターで厚紙を切り抜きます

②12本+6本の紙バンドを2cm程度貼り付けます

③円の形に添って切ります 最後に1本紙バンドを円の縁にはりつけます

④右画像下にあるような取付金具を作成します つまようじや串などを用意し、細い針金を8~10回巻きつけます

⑤電球の笠の中にはビーズをボンドでつけます 取り付け金具は笠の上部にボンドではりつけます

以前は錐で中心部に穴を開け 針金を通してボンドつけをしていましたが、中心のバランスがとりにくいので左右の突き出した針金はペンチで切ってボンドつけするようになりました

次はポスト作りです。

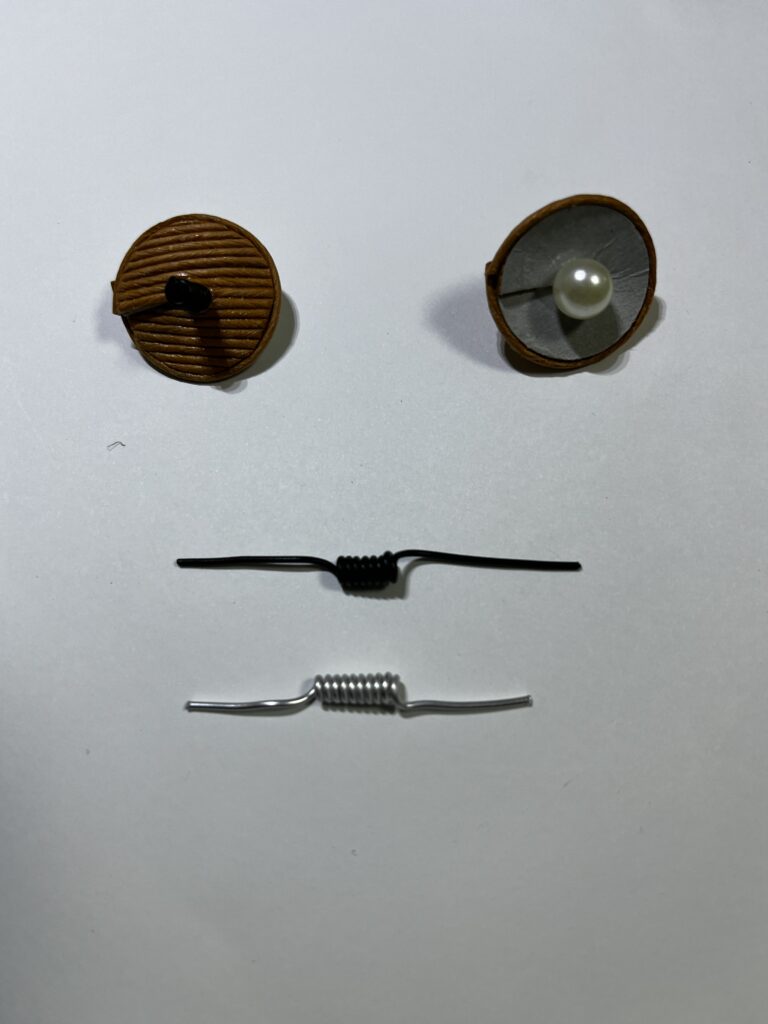

(2025.8.28)スコップや車輪作りが終わりました!

最も上の画像が以前作成した「北欧風ミニチュアガーデンの置物」です。これをベースにして新たに一工夫加えた作品を作ろうと試みているところです。

今はとにかく部品作りを進めているところで、ドア、ベンチに続いて、スコップと車輪が完成しました。

スコップと車輪を比べると、スコップの方が手間が掛かります。

小さくて細かい部品作りでは、とにかく根気が必要です。

テレびを見ながらとか、録画した番組を見たりしながら作成しています。

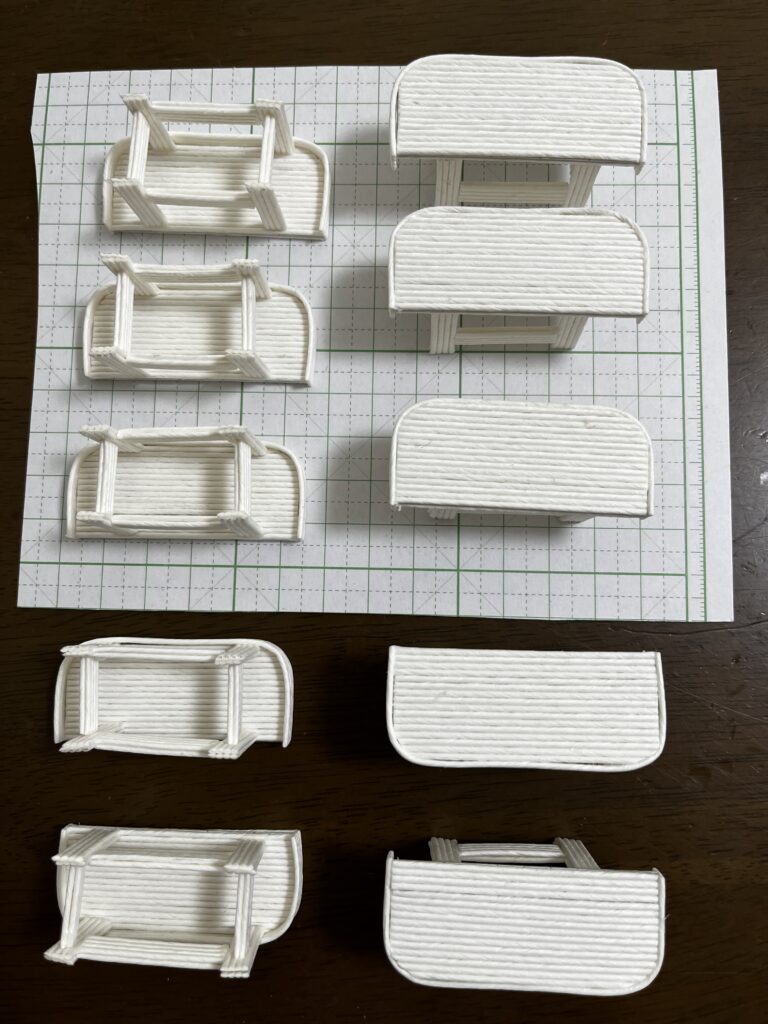

(2025.8.23)北欧風ミニチュアガーデン作り「ベンチの完成!」

白いベンチが14脚ほど完成しました。

大きさは、座る所が約2.5cm×5cm、全体の高さは5cm程度です。

今回は北欧風ミニチュアガーデンを15個作りたいと思うので、まずはこうした構成部品作りをしなくてはいけません。

部品を作りながら、新たな部品を作るアイデアが生まれたり、部品の組み合わせ方を考えたりしています。

ベンチにしても、形は前回作ったときのものと同じです。もう少し変化をと考えてはみたのですが、新たなアイデアは浮かんできませんでした。

紙バンドで作るということで、アイデアが浮かんでも自分の技術では実現出来なさそうで諦めてしまうケースもあります。

浮かんだアイデアはノートに書き留めておかないと忘れてしまうことだってあります。

いずれにしても玄関先などに置いて見栄えがしたり、見た時に心が和んだりすることのできる作品ができたらと思います。

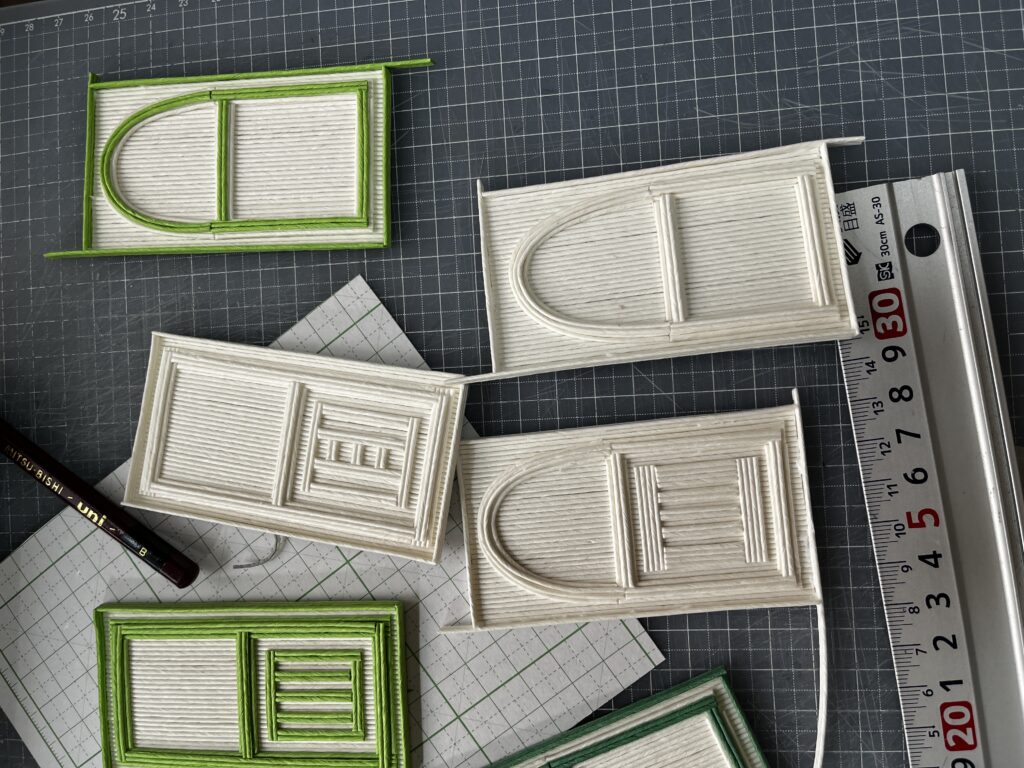

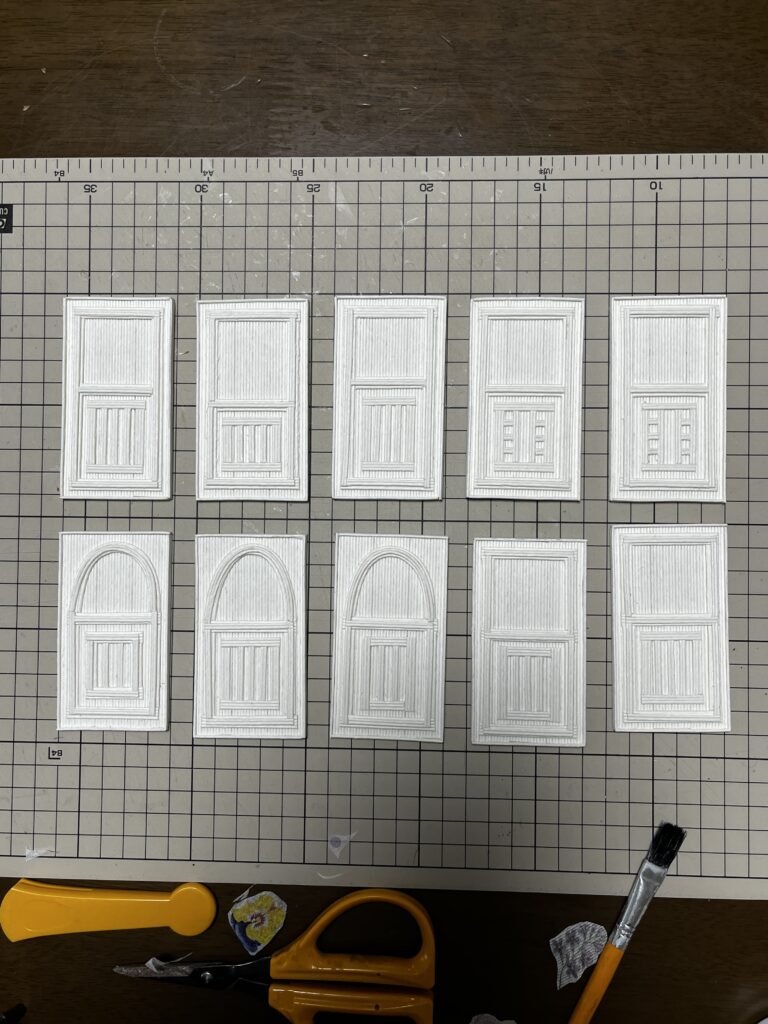

(2025.8.21)北欧風ミニチュアガーデン作り「ドアの完成!」

ようやくドアが完成しました。全部で16個つくりました。

①白バンドで土台を作る。工作用紙を挟んで両面に白バンドをはります。

②上下団の枠を作ります。基本的には3本バンド1段目に、2本バンドを2段目に貼ることで、ドア全体に厚みを出します。基本的には上半分にはペーパーナプキンのデコパージュ、下半分にはいろいろな枠を作ってドアの雰囲気を作ります。始めに下半分を作ります。

③上半分にデコパージュします。小さい絵柄をさがすのにいつも苦労しています。

④デコパージュが乾いたら窓の雰囲気が出るように枠をつけます。

今回は下半分にもデコパージュしたり、×印の枠を作ったりして工夫しました。

次はベンチ作りです。

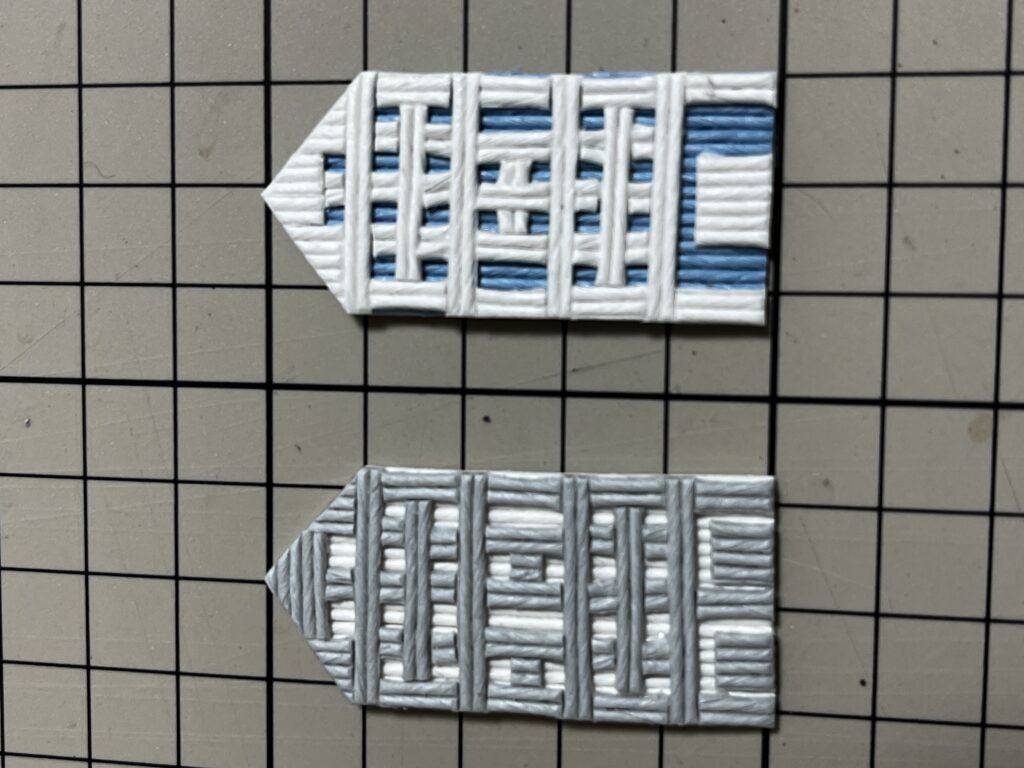

(2025.8.17)北欧風ミニチュアガーデン作り「ドア作り その1」

今年の秋、地元大学の大学祭の中で行われるバザーに出店する予定です。バザーでは妻と娘とわたしのクラフト作品を販売する予定です。

ということで、またまた北欧風ミニチュアガーデン作りをスタートさせることになりました。

11月ごろの予定ということで、今の内から作品の部品作りを始めないと間に合いません。そこで、まずは北欧風のドア作りから始めることにしました。

今回も左画像のような作品を作るわけですが、紙バンド、粘土、フェイクグリーンが主な材料でなかなか時間がかかる作業なんです。

今回、北欧風ドアは白色を基調として緑の紙バンドも使ってみました。

ドア上部の半円の枠は、紙バンドを1本ずつボンドで貼り付けていきます。

これはなかなか根気のいる作業です。今回は14個作りました。

あとは枠の中にペーパーナプキンをデコパージュして、最小的に窓枠とり付けることになります。

この暑い夏なかなか根気のいる作業で、一気に作業を進められないので、どうしても日数がかかってしまうわけです。

(2024.5.8)北欧風ミニチュアガーデンが完成!(クラフト展用)

今回は、WELCOMEボード的なものから完全なガーデン風のものへと作風を変えてみました。

毎回同じような作風ではというおもいから変化させてみました。

後ろに金具をつけてあるものもないものもあります。

背面の板の厚さによって、金具が付けられませんでした。金具があると壁などに止めることも可能になるのですが・・・・

これは次回に向けての反省という事で。

とにかく、作品ができてよかったです。一安心です。

(2024.4.6)5月のクラフト展に向けての作品づくり

毎年参加している地元のクラフト展が5月に開催されます。

その日に向けて作品づくりを進めてる途中です。

画像の左・・・・北欧風の家並みをフェイクグリーンの背景に飾りました。

画像真ん中・・・・建物の屋根の形にさらに工夫を施しました。配列にも配慮しました。

画像の右・・・・・北欧風ミニチュアガーデン風壁飾りです。

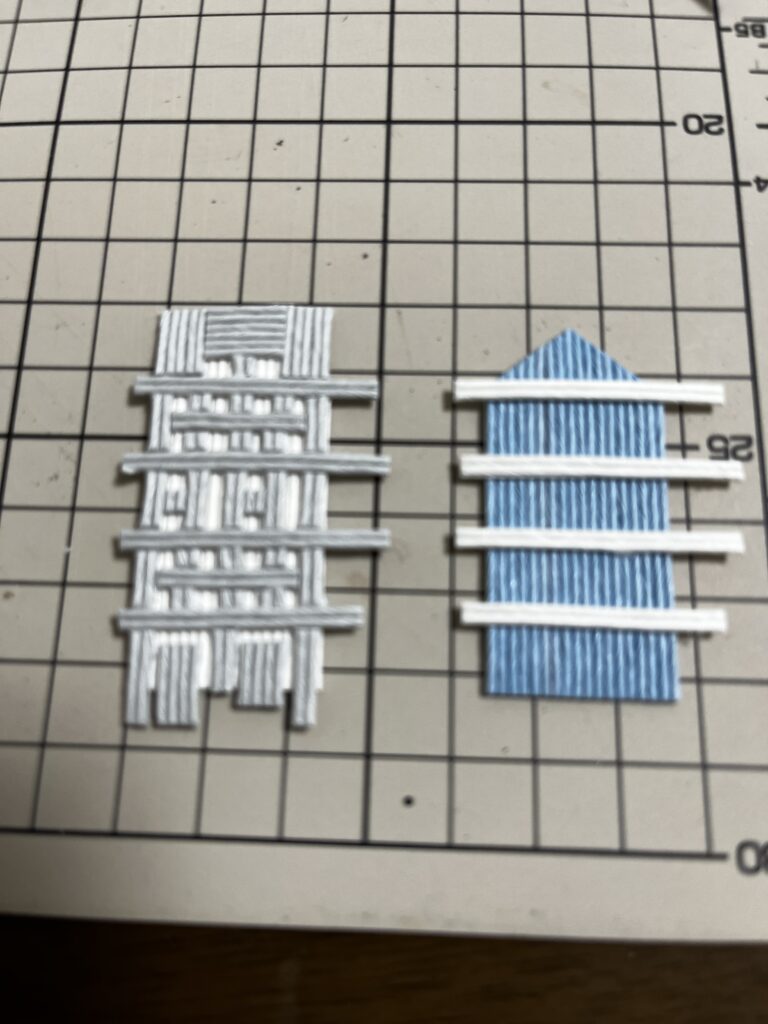

(2024.3.20)北欧風ミニチュアハウスつくり1「正面の部品つくり」

今回のミニチュアハウスは、「フェイクグリーン・ウォールバー」に使用するためのものです。

「フェイクグリーン・ウォールバー」は、上の画像のようなものです。

個性化を図るために、クラフトバンドで作る北欧風ミニチュアハウスを背景にセットしたいと考え、試作しました。

従来のミニチュアハウスでは、少し高さが足りないような気がしました。

そこでミニチュアハウスを少しだけ高くすること、

色づかいは3色に絞ること の2つを意識しました。

この作業ではクラフトテープを小さく切って貼り付けていく作業が多くあります。

私は、カッターナイフを小さな部品にさしてから、ボンドをつけ、貼り付けるようにしています。

この方法が、最もム適した方法だと思っています。

この正面部品ができたところで、立体作業へと移っていきます。

その様子は次回、紹介します。

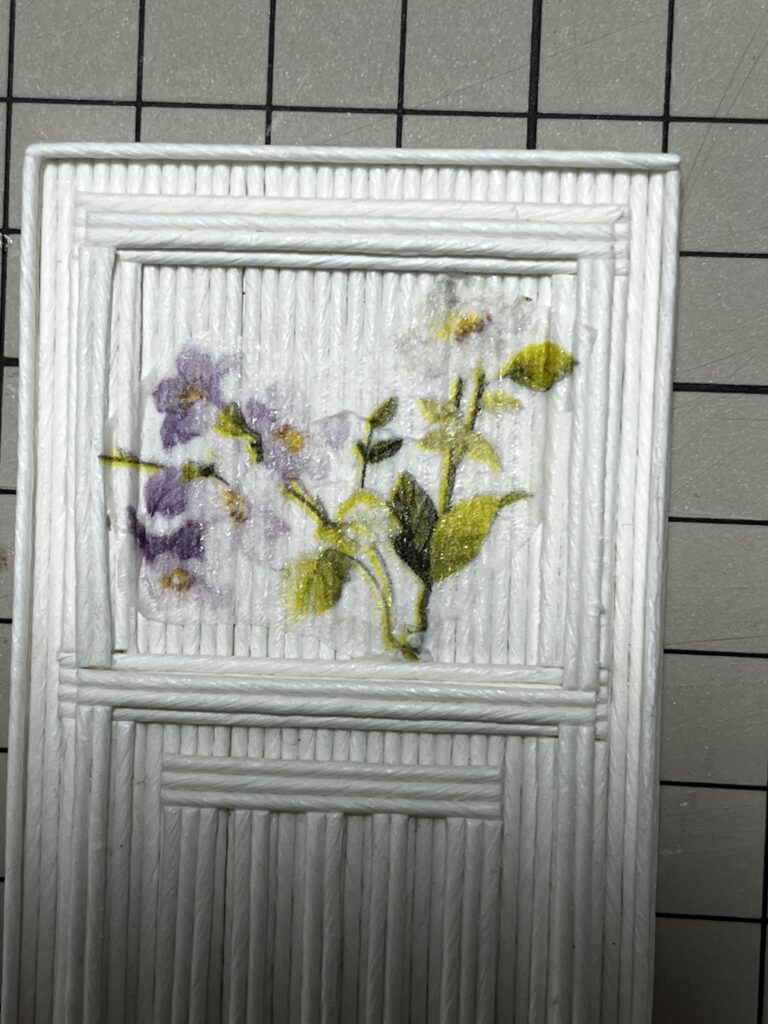

(2024.2.4)北欧風のドアが完成しました!

北欧風ドアの最後の仕上げは、デコパージュした窓に枠を設置することでした。

この作業は、あまり難しくありませんが、デコパージュした花模様をできるだけ隠してしまわないように配慮します。

基本は同じ大きさの面積になるように枠を付けますが、花の模様を意識して、面積に変化をつけることもあります。

5月開催のクラフト展に向けての準備スタート!まずは北欧風ドアづくりから

今年5月、地元でのクラフト展開催が決まりました。

昨年の春に開催されて以来のイベントです。

上の写真は昨年の初夏に作成したもので、すでに他のクラフト展に出品しました。

今回は、もう一歩、工夫を凝らしたいと考え、今年に入って再び作り始めました。

とはいうものの、アイデアはそう簡単に湧き出てくるものでもなく、少しずつ少しずつ試行錯誤しながら、一つ一つの部品を作り始めたという感じです。

まず手始めは北欧風のドアづくりです。上左の画像は昨年作ったものです。今回は、

①ドアの大きさを一回り大きくする

②色は白で統一する

③下半分のつくりに北欧風の感じを出す の3点でした。

さらに工夫したことが、

④窓枠をアーチ状にする ことでした。

これは前回もチャレンジしたことでもありました。

そして、窓の中にはペーパーの花をデコパージュしました。

今後も部品作りは進んでいきます。

2023年9月 ウッドバーニングによる壁画で多様な雰囲気が実現!

ウッドバーニングが得意な娘に。新たな4種類の壁画を描いてもらいました。

デザインはすべて娘まかせでした。

わたしだと、どうしても花飾り一辺倒になってしまうのですが・・・・

やはり若者の感覚は、シニア世代の狭い範疇をはるかに超えていくようです。

「草原? 牧場」「ヨーロッパ風の古い建物」「木につり下がったブランコ」「可愛らしい建物と玄関アプローチ」いずれも、わたしの予想を上回る出来栄えでした。

このように背景の壁画が異なると、いろいろなパーツの組み合わせ方や色遣い、種類も異なってきます。

壁画を見ながら、どんなミニチュアガーデンが出来上がるか、想像を膨らませています。こうした作品作りの世界は無限に広がっていきす。

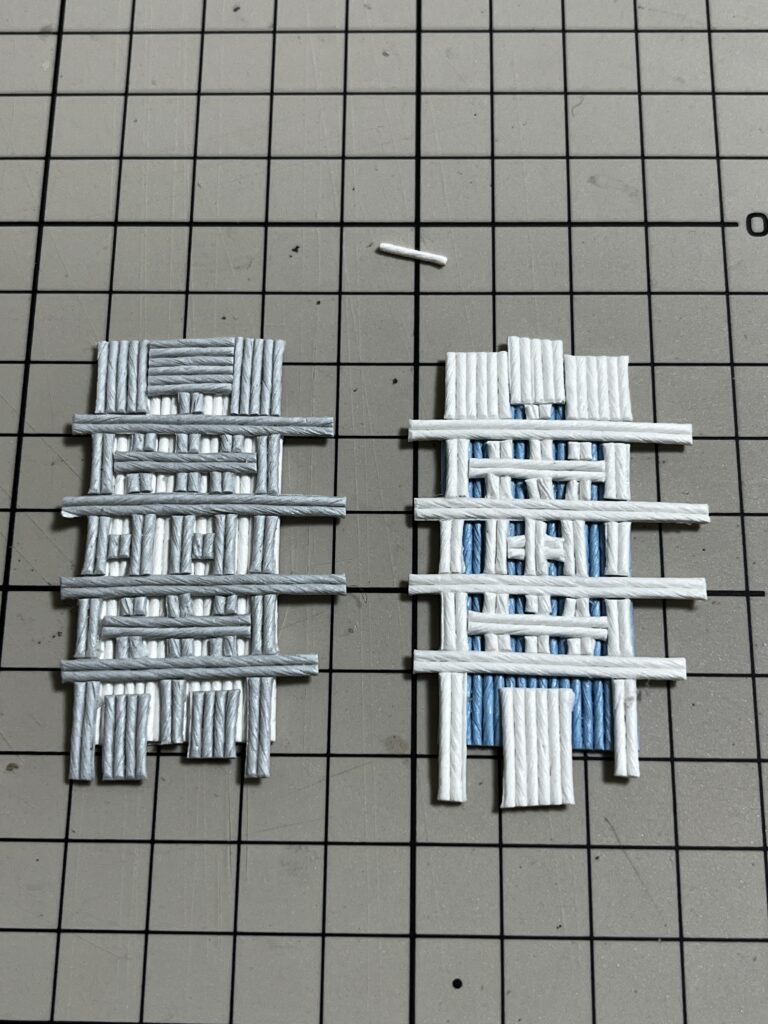

作品をつくるごとに工夫も重ねられていく(花壇のブロック編)

花壇のブロックの積み方に注目してください。

左の画像は「箱庭的なミニチュア北欧風ガーデン 第1作目」の花壇。

右の画像は「箱庭的なミニチュア北欧風ガーデン 第2作目」の花壇。

1作目の時はブロックを縦にして2段置きました。

2作目は横にして3段積み重ねました。

どちらがよいかは、人の好みにより異なるでしょう。

もう一つ違うところは、ブロックとブロックの間のすき間。

1作目は小さいレンガをすき間に入れ、2作目はすき間を埋めなかったこと。

わたし個人の好みで言えば2作目の花壇が好きだと感じている。

これまでは「カチッとした感じ」つまり一つ一つの部品に完璧を求めていたように思います。

しかし、2作目のように「隙」のあるものにはどことなくやすらぎを感じることもあるんだなあと新発見したような気分になっている。

作品をつくるごとに工夫も重ねられていく(花の鉢編)

次は花の鉢に注目してください。

1作目・2作目共に左側に2つ、右側に1つ配置しました。

注目点は鉢の形です。鉢の縁(ふち)が1作目は丸みを帯びています。

2作目は縁がやや薄めに仕上げられているんです。

実は素焼き粘土で花の鉢を形成する際、1作目の時はつまようじと耳かきを使いました。

耳かきは鉢の中の粘土をかき出すのに大変便利なグッズでした。

ただ、鉢が小さすぎて指先を中に入れることができず、鉢の中が滑らかになりませんでした。

もう一つ、鉢の縁を指先で滑らかにするので、どうしても丸みを帯びたような感じになってしまったのでした。

この2点をなんとかクリアーできないかと考えて使ったグッズが・・・・・・

答えは「綿棒」です。

少し水を付けてこすれば、鉢の中は滑らかになりますし、鉢の縁も薄くすることが簡単にできました。

これまでもを身の回りにあるものから便利グッズを探して実用していましたが、今回の綿棒も大発見でした。

きっと多くのクラフト作家さんも同じような経験をされているのだと思います。

もちろんわたしなどは足元にも及ばず、まだまだ便利グッズが身の回りに潜んでいるのだろうと思います。

「必要は発明の母?」「必要は成功の基?」とか言うじゃないですか。

これからもいろいろな便利グッズを見つけ出せたらいいなあと思っています。