夫婦でブログを立ち上げて7年程が経ちました。息子夫婦からアドバイスを受けながら、細々と続けてきました。ブログ自体は「ドライフラワー」「クラフトづくり」「植物育て日記」などを中心の柱として構成しています。

それでも、たまに自分自身の日常の思いもブログに書き込んでみたいと思うこともよくあり、少しずっ書き連ねてきました。

60歳で定年退職をして以来7年間、任期付き職員として働いてきましたがそれもこの3月には終える予定です。3人の孫育てに協力しながらも、自分時間が増えることで、新たな一年になりそうな予感に少しだけ心がワクワクしています。

誰もがいろいろな思いを持ちながら生きています。多くの人は、少しでも楽しく、笑って、健康に日々を過ごしていきたいと願うことでしょう。わたしもその一人です。そんなわたしの喜怒哀楽に満ちた日常を徒然なるままに書き込んでいこうと思いカ゛ます。

「ミラノ・コルティナ冬季オリンピックが終わっちゃいました!」の巻 2/25

☆過去最高のメダル数、すごかったですね。金5個、銀7個、銅12個、日本選手団の頑張りに拍手です。

☆スポーツ好きの私にとっては、本当に見逃せないビッグスポーツイベントです。明方の3時から4時の間に起き出して、テレビのスイッチを入れる日々でした。地上波のNHK総合チャンネル、NHKEテレチャンネル、BSチャンネルなどをカチャカチャ変えながら、見逃してはならじと決勝の場面に見入る日々でした。

☆明け方に起き出すために夜の9時から10時には寝る日々でした。幸い?トイレには日頃から1度から2度ほど起き出していましたから、目覚まし時計に頼らなくてもちゃんと起きることができました。

☆しかし、朝の7時ごろまでに決勝種目が終われば、日常生活が始まります。でも眠くて眠くて、昼寝時間が日頃よりも長くなりました。そんな日々が続くと何となく生活リズムが少し崩れているような感覚になりました。

☆スピードスケートの高木選手の1500Mが終了したと同時に、わたしの明方起きの日々にも終止符が打たれました。

☆それから数日たちました。今でも昼間は何となく眠くてならない感覚が続いています。

☆わたしはバウンドテニスを週に3回ほどしています。練習はゲーム形式で行われます。わたしよりも上手な人たちとのゲームの時は、サーブが入らなかったりイージーミスをしたりすることが増えます。「勝ちたい」とか「強いサーブを決めたい」とか「チャンスボールを決めたい」という思いが、力みやプレッシャーとなってプレーに現れるようです。

してみるとオリンピック選手のプレッシャーや精神力の強さって、いかばかりなのかと思います。メダルを取れた選手、取れなかった選手、全員の選手の頑張りに心から拍手を送りました。

「大好きだった焼肉の食べ方に変化が・・・」の巻 2026/2/23

現在68歳のわたし、最近あんなに好きだった焼肉ですが、どうも食べる量が減ってきたように思います。

昨日、息子たち5人家族とわたしと奥さん、そして娘の8人で焼肉パーティーをしました。

いつもは肉をスーパーで買っていましたが、この日はちょっと奮発して地元の人気肉屋さんで買い求めました。

さて、鉄板で肉を焼き始めました。牛肉、カルビ、ホルモン、ハラミ、豚バラ、ウインナー、ベーコンなどです。

孫たちも、息子夫婦も、娘も、焼ければどんどんつっついてパクパク食べました。わたしも負けてはならぬと焼けた肉を食べ進めました。

しかし、だんだん肉を食べるスピードが落ちていきました。

この傾向はここ1~2年前くらいからあったように思います。

もうある程度食べればもう十分なのです。「焼肉」と聞くと、未だに(食べたい)という思いはあるのですが、もう量を食べたいとは思わないようになってきているのです。

60代後半から少しずつ食べたいものの傾向や量が変わってきたように思います。

まあこれも当然の変化と受け止めています。

あと、焼肉のにおいが部屋についてしまうことも好まない理由になっているのかもしれません。特に部屋を閉め切って行うこの季節の焼肉には抵抗感が強いことも否めません。

今朝は部屋についた焼肉のにおいを消すために、窓を全開にしたり消臭剤をまいたりしました。焦げ付いた鉄板を洗うことも億劫でたまりませんでした。

おいしい肉を少しばかり買って、じっくりやいて、ゆったりとした気分でたべる焼肉がいいなあ。

「サンタさんからの手紙もAIで翻訳」の巻 2026/2/19

先日のことです。孫が「じいじ、サンタさんから手紙が届いたよ。」というのです。

(えっ? 今頃?)と思いましたが、小2の孫とわたしの会話はどうもかみあわず、どうやって孫たちはサンタさんに手紙を送ったのか、そして、なんで今頃届いたのかということがさっぱり分かりません。

それでも小さなメッセージカードとして小2の孫と5歳の孫のものが、2枚届いようです。それは手書きで英語で書かれていました。

わたしには意味がさっぱり分からないので、さっそくAIに画像を送って翻訳してもらった次第です。本当にAIは優秀です。すぐに孫たちに翻訳された言葉を読んであげました。

わたしたちのような年齢になっても次々と新しい物事に出会う日々ですね。それでも目新しいものを使ったみたり、ふれてみたりすることって楽しいなと思うのです。

昨年4月に完全に仕事をやめて、まもなく1年になろうとしています。

何もする気力が湧いてこない日もありますし、気分転換にドライブに出掛けたりすることもあります。それでも何か充実感のようなものに満たされず、もんもんとする真冬の日々の生活の中、孫たちはちょっとした刺激をわたしに与えてくれます。

孫たちとかかわることは煩わしい時もあるのですが、このような良い面もあるのです。孫に助けられる幸せって感じですね。

「時に切ない時もある孫の保育園送迎」の巻 2026/1/30

今朝は年中の孫を保育園に送っていきました。この役目は、週に2~3回ほどわたしに回ってきます。車で送っていくので、大概の場合は何の問題もありません。

ただ、登園をぐずるときは、孫が可愛そうになって心が痛くなります。

今朝は、久しぶりのぐずりでした。

車に乗るときから「行きたくない」「お昼ご飯を食べ終わったらむかえにきて」と涙目で何度も何度も繰り返して言います。

泣き叫ぶことはない所はよいのですが・・・・

それでも、何とか車から降り、玄関を通り、教室に入っていきます。その間は両手でわたしの腰のところに抱きつき泣いています。こういう時は、心が痛くなります。

こうした孫たちのちょっとした表れに、昔の我が子に対する心痛い体験が蘇ってきます。

(孫育ては、いろいろなことを折にふれて思い出させてくれます。)

その思い出は、朝7時頃に、わたしが長男を保育園に預けた場面のことでした。

朝早いこともあり、先生以外は誰もいなくて、長男を預けていくときの切ない気持ちでした。き

っと長男も孫も、そんな場面の記憶は残っていないでしょう。それでも、親として爺さんとしてのせつなさは、いつまでも心の底に残り続けていくものなのです。

今日、孫の迎えはいつもより早くしてあげよう。

そして、何か孫の好きなおやつを買っておいてあげよう。

おやつはポケモングミにしよう。

「せいろの購入とせいろ料理のよさ」の巻 2026/1/19

最近、せいろを使った料理の話題をよく耳にするようになりました。元来、目新しいものに飛びつく傾向の強いわたしとしては、実際に試したくなるのです。そこで、さっそくニトリにでかけてせいろを購入した次第です。蓋つき一段で竹製、約600円とたいへんリーズナブルでした。

【せいろを使った料理の良さ】

①食材がじっくりと蒸気に包まれ、 蒸気が食材全体に均一に行き渡ることで、乾燥せず素材の旨味や水分を閉じ込めることができる。

②せいろ特有の木の香りがほのかに加わる

③ゆで調理では失われやすい水溶性のビタミンやミネラルが失われにくくなる。

④調味料が少なくても済み、塩分・油分・糖分を減らすことができる。

⑤やわらかく蒸した野菜は消化がしやすくなる。

⑥調理に油を使わないので、カロリーを抑えらる。

現在69kgのわたしとしては、もう少しダイエットしたいし、内臓脂肪も燃焼したいという理由から、せいろ料理に取り組み始めたという次第です。すでに2回作ってみました。

白菜、にんじん、レンコン、長ねぎ、もやし、肉、ウインナーなどを試してみました。

何も調味料は使用していません。

食べてみた感じたことは、①鍋料理の水炊きよりも、食感がよいこと②タレの工夫でバリエーションを楽しむことができそう(1回目はゴマだれとみそだれの2種類、2回目はポン酢)

1週間に2回作りましたが、やはり2回程度がベターのように思いました。

食材や料理方法を工夫すれば、さらにバリエーションは増えるでしょうが、単に野菜と肉・魚だけでは、すぐに飽きてしまいそうです。

やはり料理方法の工夫を積み上げる必要はありそうです。

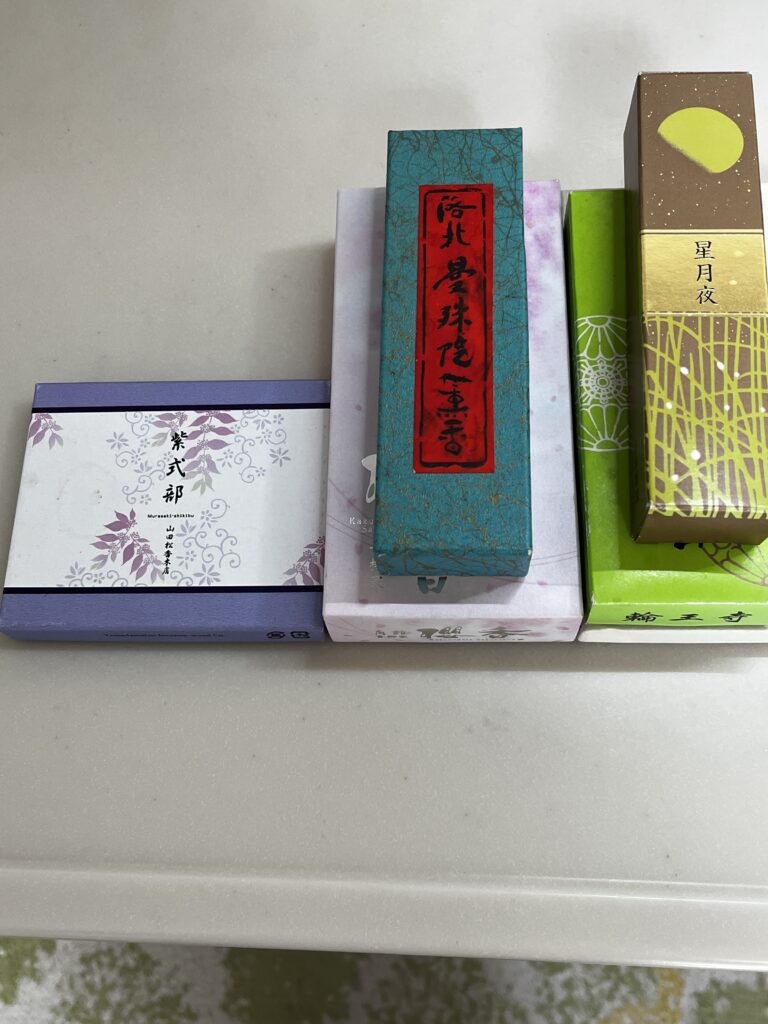

「お香を焚く楽しみ・お香がある日常の良さ」の巻 2026/1/26

50歳を超えたあたりから、お香を焚く楽しみに気づき、お香を焚くことが日常生活の中で不通になっています。

だからといって毎日のように焚くわけではなく、土曜日や日曜日のゆったりする時間帯、普段の時も一人で―ゆったりとしているときなどに焚くようになりました。

お香の香りが僅かに漂ってくると、何とはなしに心も落ち着いてくるのです。

新聞記事の内容も頭の中にスッーと入り込んでくるような気がするのです。

また、いろいろな場所で買い求めたお香には、それぞれににおいの特徴があり、そのお香を購入した時の旅の記憶が思い出されます。

私たちの世代ならば、たいていの人は小さいころからお線香のにおいにはなじみがあることでしょう。

家の中に仏壇があり、お線香がたかれることは日常の中ではよくある風景でした。わたしはそのころからお線香のにおいが好きでした。もちろん、反対に嫌いな人も多いのかもしれませんね。

よく使う線香立て このお線香立ては、京都へ行ったときに購入したものです。

確か京都タワーの中のお店屋さんにぶらっと立ち寄った際に、とても気に入って購入したものです。 かわいいフクロウの頭のところに1本だけお線香を差し込んで焚くのです。

難点は2つ。1点目は、頭の中に差し込んだ線香は燃え切らずに残ってしまうのですが、下の穴からつまようじのように細いものを差し込まないと取れないのです。

2点目は、燃えカスが受け皿の外にも落ちてしまうことですか。最近は、上の右画像のお線香立てをよく使っています。

さて、文字が現れるお線香って、知っていますか?

上の左画像 高野山に行った際、「『御宝号』が現れるお線香」を購入しました。

何となくもったいなくて、これまでに3度ほどしか焚いたことがありません。

箱の中には20本のお線香が入っていました。直径は約5mm

とても太いお線香です。焚いていても香りはあまりしないように思います。

香煙のあとの白い灰にお大師様の御宝号が現れます。

わたしは旅行先でよくお線香を購入しています。日光東照宮、秋田県角館、奈良の平等院鳳凰堂など・・・・

お線香は一箱にたくさん入っていて、なかなか一箱分全部を焚き終わったことはありません。

折に触れた購入しているので、少しずつお線香が溜まっています。

今もブログを書きながら、紫式部をテーマにしたお香を焚いて、その香りの中にいます。火事になってはいけないので、焚き終わるのを静かに待ってもいます。

「衆議院解散と与党のあり方について思うこと」の巻 2026/1/24

難しいことは書けません。

見出しは難しげですが、もう理屈をこねまわそうとは全く思いません。

2024年10月の前回衆議院選挙の時の我が家の出来事です。

我が家の30代の息子と娘が、だれに投票するかということに関して、熱く議論しました。もちろん親のわたしたちがだれに投票するかということも巻き込んでのことでした。

SNSからの情報を若者たちが見聞きしていて、世論も大きく盛り上がりを見せていました。

息子も娘もSNSからの情報をもとに、与党に対する批判、参政党や国民新党を後押しするようなことを口にしていました。その時ふと思ったんです。

(こんなに息子や娘が政治に、選挙に関心をしめしたことが、且つてあっただろうか?)

(いつの間に選挙に関して情報にふれ、自分の考えを?)

親子で政治の話をする時が来るなんて、本当に思ってもみませんでした。それだけ若者たちの政治への関心が高まった選挙だったのだと思います。

さて、あれからたったの1年3ケ月余りで、また選挙を迎えることになりました。果たして若者たちの政治への関心は、いまも継続的に高まっているのでしょうか。

我が家の息子や娘とは、まだ話をする機会はないのですが…

今、わたしが思うことは、自民党単独過半数には絶対になってほしくないということだけです。

前回の選挙で自民党・公明党による与党は、他党との話し合いをしなければ政権運営が困難な状況になりました。このような状況が続くといいなとわたしは思っているんです。はたして16日間と言う戦後最短の日程の中、どんな結果になるだろうかと、日々、感心をもっていきたいと思います。

みなさんのご家庭でも、家族で、子どもたちと選挙の話をするのでしょうか。

「夫婦が互いに思いやる(気遣い)ということ①」の巻 2026/1/21

昨日のことです。先週の金曜日から小2の孫が胃腸炎で学校を休んでいました。月曜日まではパパやママが仕事休みだったので家で過ごしていました。

火曜日の昨日は妻とわたしが一緒に過ごすことになりました。妻は火曜日パートが休みだったのです。こういう時は午前中は、わたしと妻のどちらかが孫と一緒に過ごすことになります。

午前中、妻は趣味のポーセラーツの会が入っています。わたしはバウンドテニスの練習が入っています。二人ともに休む必要はないのです。

この日は妻が「今日はわたしが休むから、お父さんはバウンドテニスに入ってきて。」というのです。

「俺が休んでもいいよ。ポーセラーツの会は月に1回だからね。」と言うと、「いつもお父さんに頼むことが多いから、きょうはわたしが休むよ。」と言ってくれたのです。

昨年の4月からわたしが完全に仕事を退職し、パート勤務週3回の妻と一緒に過ごす時間が格段に増えました。

すると、いろいろなところでちょっとした気持ちのすれ違う場面が増えてきました。(わたしのような年代を迎えた夫婦は、誰もが共感していただけるのではないでしょうか。)

最近では、妻が10年以上ぶりに韓国ドラマ(現代もの、歴史もの)にはまり、日中でも夜でも時間を見つけては鑑賞するようになりました。今わたしは韓国ドラマに興味がないので、特に韓国語で展開されるドラマは、うるさいとしか感じられません。

そういう時は、二階で何かして過ごすようになりました。こういう時に何となく妻への不満を感じていました。

しかし、昨日の出来事のように妻がわたしに対して気を遣ってくれている場面に出くわすと、気づかない所でいろいろと気遣ってくれていることに気付かされるのです。

夫婦が互いに互いの知らない・気づかない所で、気遣って生活しているということに気付いたり、意識したりすることってとても大事なことだと、時にふれて感じられる感性をいつまでも持ち続けたいと、思うというより願いたいなと思った火曜日のちょっとした出来事でした。

「ヘアーカッター(バリカン)で頭髪は1ミリの坊主頭カットに!」の巻 2026/1/20

2020年5月、思い切ってヘアーカッター購入して以来、もう6年間使い続けています。

どうして自分でカットするようになったのか、その経緯を紹介します。

今から6年前には、所要時間15分程度、1200円くらいのカットスペースを利用していました。

それ以前は3000円以上かかる街の床屋さん(何十年も通いました)に行っていました。

床屋さんからカットスペースに行くようになったのは、コストと時間を掛けたくなかったからです。

この頃はすでに頭も薄くなっていて、カットスペースでも十分だなと思うような感じでした

カットスペースにも数年は通っていましたが、安価という事もありいつもお客で混んでいて、駐車場に入ることも困難なことが度々ありました。

そんなこんなで、我が家で刈ってもらうことはできないだろうかと思うようになりました。

わたしの周りには、自宅バリカンの人は見当たりませんでしたが…妻に相談したところ・・・・快諾してくれたのです。

購入して1年も経つと妻も上手になりました。

2年目の頃には自分で刈るようになりました。

刈る時間は15分程度。冬でも夏でも、一年中1ミリの長さで刈っています。

夏の季節は外で刈ることもありましたが、今では一年を通して風呂場で刈りこんでいます。すごくすっきり感があります。

2000円程度で購入したヘアーカッターは今でも使っています。この6年間、散髪代が大きく浮きました。1回3500円として、一年で6回で21,000円。その6年間分とすると126,000円。ずいぶんと家計に貢献したと自負しています。

☆改善したいこと1 ヘアーカッターは、安価なものを購入しました。

お家バリカンがいつまで続くかという不安があったからです。

コードレスで、刈った毛が歯の所で溜まってしまわないカッターが

欲しいなと思います。

「じいじ、サッカーやろっ!」5歳の孫とのボールけり遊びの巻 2026/1/19

今日は下痢気味ということで、5歳の孫(男の子)は保育園をお休み。

とはいうものの以外と元気で、ポカポカ陽気も手伝って家から外に出てきました。

「じいじ、サッカーやろう!」と突然言ってきました。

昨日はパパやママともやっていましたが、今日はどうした風の吹き回しか、誘ってくれました。

たまにはいいかと思い、駐車場でボール蹴りをしました。

互いのゴールを決めて点の取り合いです。とはいうもののルールは孫の気分次第で、得点も孫の言うとおり、ハンドの反則をしてもへっちゃらで、でも今日は暖かくて、孫と言い争いをしても楽しいばかりで、心も体もリフレッシュしました。

こういう時は、遊びの引き際が難しいんです。

だから途中で「10点取った方が勝ち」というルールを決め、孫が10点目を決めた(決めさせてあげた)ところで、「終了!」孫は上機嫌で家に戻っていきました。

5歳の孫のご機嫌を取るのは、まだまだ簡単です。

「石油ストーブは我が家の必需品」の巻 2026/1/18

我が家では石油ストーブをもう40年以上も愛用しています。石油ファンヒーターではなく石油ストーブのお話です。

正式には、解放式石油ストーブ(しん式 放射型)と説明書きが側面に貼られています。

もう40年以上も使っていて、丈夫で長持ちなのが我が家の石油ストーブ。故障知らず、しんを代えたこともありません。

☆とっておきの活用方法

焼き芋がおいしいんです!

洗ったお芋を新聞紙に包みます。

それを水で濡らして、軽く水を切ります。

そしてアルミホイルで包みます。

あとはストーブの上に乗せるだけ。

そして、適当に、たまに転がしてあげるだけ。

焼きあがるまでの時間は、さつまいもの大きさによるでしょうが、1時間くらいはじっくりと焼いています。

たまにひっくり返したり、置き場所を交換したりします。

段々焼けてくると、匂いがうっすらとするようになります。我が家のワンちゃんも、クンクンとストーブの上を見上げながらにおいをかいでいます。

さわって柔らかくなったと感じたら出来上がり。

軍手やふきんなどを使ってとさわらないと熱いですよ。

☆石油ストーブを大切に使っている理由

我が家の冬の風物詩「やきいも」をするためには、欠かせないアイテムなのですが・・・

もう一つ、石油ストーブを大切に使い続けてきた理由があります。それは、災害時の備えなのです。

地震や風水害などで、家に入れない状態になった場合、地震や風水害などで、電気などのライフラインが止まった場合、そんな非常時に、暖をとったり、食事の煮炊きをしたりすることが・・・・

そんなときのことを考えて、ただしまっておくのではなく、必ず毎冬シーズン、石油ストーブを使うようにしています。

もちろん、灯油も常に小屋に用意しておきます。ただ、夏の時期の灯油の蓄えは控え気味にしています。

「面白いものを見つける孫の目ってすごい!①」の巻 2026/1/16

孫が面白いものをみつける目って、すごいなあと思うことが、日常的にたくさんあります。

大人の目線の高さと孫たちの目線の低さの違いによるものなのだろうと思います。

息子夫婦たちと敷地内同居をしているよさの一つで、すばらしい感動を孫たちからもらったことを紹介します。

ある夏の日のことでした。「じいじ、ばあば、見て見て!」孫たちが我が家に駆け込んできました。

夏休みだというのに、この連日の雨が続きうっとうしい気分の日々でした。そんなうつうつとした気分を一気に吹き飛ばしてくれる「じいじ、ばあば。じいじ、ばあば、見て見て!」という声でした。(今度はどんなものを見せてくれるのだろう)そんな大きな大きな期待に胸をいっぱいにして、外に出てみました。

孫 「見て見て、カブトムシの卵だよ。」

わたし 「ええっ! カブトムシの卵だって? 見せて、見せて!」 「これがカブトムシの卵なの?」

孫 「ママがスマフォで調べてくれたよ。」 ※私もさっそくスマフォで調べてみました。

私 「本当だ! これって本当にカブトムシの卵みたいだね。」

しばらく前、孫たちがパパと捕まえてきたカブトムシのオスとメスを透明な飼育ケースの中でしばらく飼っていました。

この日は土の入れ替えでもしようとしたのでしょうか、土を掘り返していたら 本当に小さな米粒ほどの白いものが3つ出てきたそうです。

ママが早速インターネットで調べ、どうやらカブトムシの卵らしいと見当をつけたようです。

孫のパパが小さかったころ、まさしく今の孫たちと同じような年齢の頃、よくカブトムシ、クワガタ探しに出かけたものでした。そして、本当にたくさん、何度も飼いました。

しかし、一度もカブトムシの卵にお目にかかったことはありませんでした。あれほどたくさんのカブトムシを飼ったというのに・・・・・

孫たちが目を輝かせて私たち夫婦に見せようと大声を出す様子は、本当にうれしいものです。

孫たちの『面白いものを見つける目』のおかげで、心なぐさめられる日々です。

(ちょうどこのころはコロナ禍が続いていた日々で、世間も我が家もうつうつとした月日を送っていたころでした)

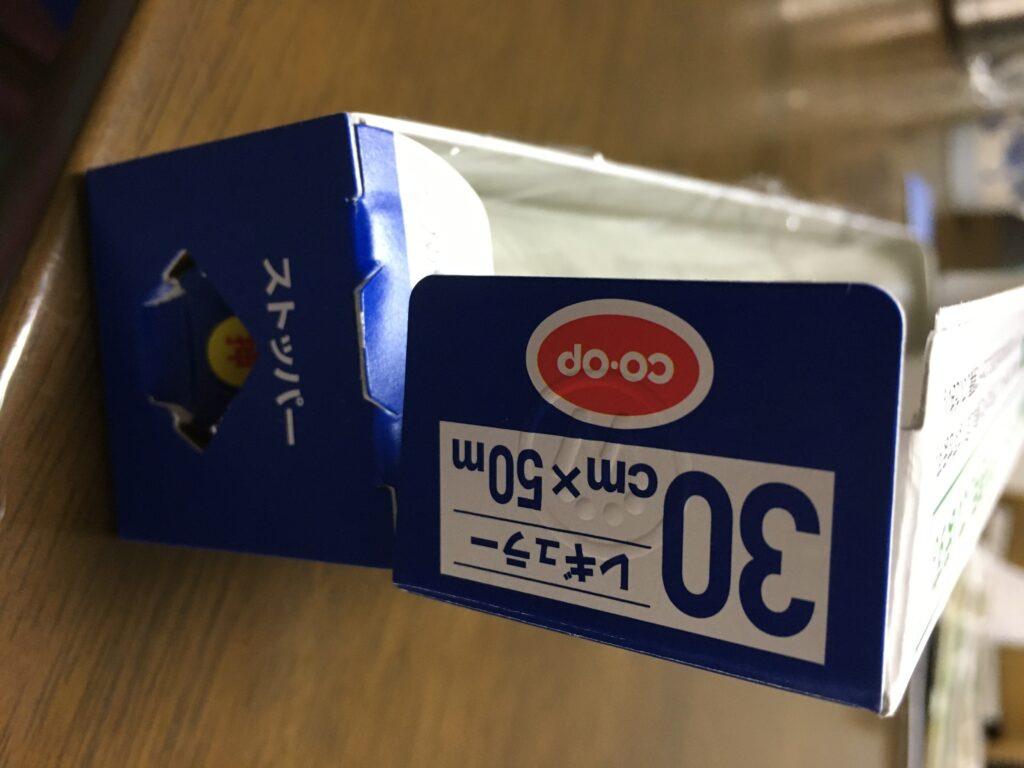

「63歳にして 初めて知ったこと 恥ずかしい~ ラップの当たり前」の巻 2026/1/14

この記事は5年ほど前のものをもう一度載せたものです。ちょうど妻と家事分担して、朝食の用意、月・水・金曜日の夕食づくりがわたしの当番になった直後の生活体験の記事です。

皆さんは、ラップがうまく切れないなあ。何でテレビの宣伝みたいに上手に切れないのかなあなんて、思ったことありませんか。

いつもふたみたいな部分が破けてしまって、テレビの宣伝なんて嘘だと思っていました。

しかし、しかし、よくよくパッケージの箱を見てみると、ストッパーという文字が書いてあるではありませんか。

そして、どうやら内側へとストッパーと書かれている部分を押し込むようでした。

初めて知りました。そんな箇所を読んだこと初めてでした。ここにこんな表示があることも初めて知りました。

両側のストッパーと書かれている箇所を、内側へ折り曲げてみました。

すると、すると、ラップの芯にストッパーが差し込まれて。うまく回転するんですねー。そして、上手にラップを切ることができたんですねー。

いゃあ、新鮮な驚きでした。63歳にして初めて知りました。認識しました。こういうことって、きっといっぱいあるんだろうなと思いました。恥ずかしいー。

ところがこの記事を書いたはいいのですが、改めてこの記事をよむまでストッパーのことは、まるっきり忘れていました。

人間の記憶なんて、本当にいい加減で頼りにならないものですね。改めてラップの箱の左右の側面にあるストッパーを押し込みました。

「ChatGPTやAIが身近なものとして使うようになってきた」の巻 2026/1/11

アプリChatGPTの便利さを娘に教えてもらったのが1年前くらいだったろうか (凄いなあ!)とびっくりやら感心やらしたことをよく覚えている

以来 ほんの時々 いろいろな疑問が生じると活用するようになった

ヤフーで検索するよりも簡単に短時間に知りたいことを的確に教えてくれる便利さと そこに書き出された情報をすべて信用しきらないことのかかわり方も 少しずつ理解しながら使うようになってきた

ただ私たち夫婦の使い方をみてみると 4歳年下の妻の方がChatGPTの使い方が一枚上手なのが・・・・・

数日前の朝食時にも何か疑問が生じた私が妻に質問した(何の質問だったかもう思い出せない トホホ・・・・)

すると妻は早速ChatGPTを使って答えを導き出してしまった その時もわたしはChatGPTを使うというアイデアが浮かばず 愕然とした

妻はわたし以上に使いこなしと身近なものとして共存?し始めていることも癪にさわる(妻には言えませんが・・・・)

「孫の一言『何か変な匂いがする』」の巻 2026/1/9

二日ほど前のことです 我が家に来た小学校2年生の孫が「何か変な匂いがする」と言うのです

我が家の孫に限らず小さい子供はにおいや味に敏感だったり過敏だったりという特性があるようには思いましたが・・・

それでもわたし自身の経験上 家にはいわゆる『生活臭』とか『その家の家臭』みたいなものがあることは分っています

我が家では犬を室内で飼っています

焼肉をしたときには『焼肉臭』が2~3日続くこともあります

もう一つ思いついたことが『窓を閉め切った生活が続いている』ということです

冬本番をむかえエアコンを使っている時間がたいへん長くなっています おのずとして一日中窓を閉め切っている日々が続いています

わたしは窓を開けて空気を入れ替えることが習慣化しているのですが やはり60台後半をむかえ寒さに対して心身共に弱くなっていたようです

ここ数日は 午前中の2時間程度 家中の窓を開け放っています もちろんエアコンは止めて!

(この間はじっとしていると寒いので 草取りなどで体を動かしています)

※「コインランドリー 洗濯だけで600円は安いの? 高いの?」過去のブログより(2001年5月)

我が家の全自動洗濯機が壊れてしまった。何度試しても途中で「注水」のランプがけたたましい音とともに点滅する。

マニュアルを見ても故障個所が分からない。電源も何度か落としてみてトライした。でもだめだった。結局、セキスイハイムサポートセンターに連絡を取り修理を依頼した。

とはいうものの、すぐに修理に駆けつけてくれるわけでもなく、困ったのはその日の洗濯物。

そこで、コインランドリーで洗濯だけすることにした。コインランドリーを利用したことがないわけではない。ただ乾燥のみをこれまでは使っていた。

驚いたのは洗濯だけで600円かかることだった。

あれっ、乾燥なら100円で10分だったはずである。だから30分で300円ですんでいたはずである。確かにそう記憶している。よく洗濯機の表示を見てみると、確かに乾燥代金は300円だった。

よくよく考えてみれば、水道代・洗剤・柔軟剤などの代金、しかも40分以上の運転を考えれば600円は妥当なのかもしれない。しかし、しかし、しかし、 600円とは・・・・・・

(これは5年近く前のことです。今の料金はちょっと分かりません。でも諸物価もこの数年で爆上がり! ランドリーの利用料金もますます高くなっていても不思議ではないのかもしれません)

「あれっ? 老いた? 認知症の前兆? マージャン四暗刻テンパイ!」の巻 2026/1/7

我が家では家族マージャンを始めて1年が過ぎた きっかけは女房の一言「家族でマージャンをしよう!」どうもテレビのワイドショウ―でマージャン効果を紹介したこと

孫たちのコミュニケーション能力向上と私たち夫婦のボケ防止を目指してマージャン牌とマージャン卓を購入した

わたしたち夫婦、息子夫婦とその子供2人、時々規制する娘とで始めた 経験者は私一人なので、わたしが先生役をつとめることに

この正月も時間を見つけてはマージャン卓を囲んだ 時には深夜に及ぶこともあり、大みそかは深夜0時過ぎまで小の孫も一緒になって楽しんだ

さて正月のこと

わたしの手が順調に伸び リーチまでこぎつけた(リーチ、ホンイツ、トイトイ、ハツ、トン、ドラ3 しめしめ3倍満!)と内心ホクホクだった

結局上がることはできず流局に

その時 娘が「それっ 役満スーアンコウテンパイじゃない?」

わたしは(えっ!えっ!えっ!そうじゃん!スーアンコウテンパイじゃん!)

スーアンコウにまったく気づかない自分に愕然としました

こんなことが起こるなんて思ってもみませんでした

この時の焦燥感はまさしく『老い』や『認知症』への危機感なのかと愕然とした次第です

すっかり正月気分が吹き飛んでしまった今年のスタートだった

「しゃっくりが止まらず困りました!」の巻 2026/1/6

昨年末のことです 夕食後 しゃっくりが始まりました いつもならば気にする間もなく止まってしまっていました

ところがこの日はなかなか止まりません

思わず奥さんが「コップの水を反対側からすするように飲むといいよ」と教えてくれました このしゃっくりを止める方法は初めて聞いたことでした

この方法を試すとまもなくしゃっくりが止まりました

問題はそのあとのことです

眠りについた深夜のことです

突然しゃっくりが始まり目を覚ましてしまいました 仕方なく台所に行き妻に言われた方法でまたしても止めることに成功しました

翌日 インターネットで調べてみました

しゃっくり止める方法を

☆ 呼吸を調整する 大きく息を吸い込み、喉を開いた状態で30秒間吸い続けます そしてゆっくりと息を吐き出します 一時的に息を止めることもよいそうです

☆ 水を飲む コップの水を一気に飲むます またはコップの反対側から水を飲む方法も有効です。ゆっくりと水を飲むことで、迷走神経が刺激されてしゃっくりが収まることがあるそうです

☆ その他の方法 ①舌を引っ張る ②レモンを噛む③深呼吸

翌日も翌々日もしゃっくりは出ました

そのたびに水を飲んだり 大きく深呼吸したりして対処しました

その後はしゃっくりが出ることなく

年末年始は普段通りにゆったりと過ごすことができました 今考えるとあの三日間のしゃっくりは 一体何だったのだろうかと思います

「新年2026年を迎えて 『したいこと100』を書き出す試み』の巻 2026/1/1

わたしたちの寝室の窓に2026年の初日の出のまぶしい光が差し込んだAM7時頃

まだふとんをかぶってぐっすり寝込んでいました

昨夜の大晦日は恒例の紅白歌合戦を見たり 我が子や孫たちとマージャンをしたりして除夜の鐘を聞きました

さて新年の抱負は・・・・と考えてはみたものの まったく思いが浮かんできません

昨年末 『したいことを100個思いつくままにかき出す』ことを試みました

これが実際に書き出してみるとなかなか思いつかないものなのです そして年をまたいで今も思いついたときに書き足しています

現在 「行きたいところ12カ所」☆御射鹿池 ☆白駒の池 ☆札幌雪祭り ☆ピースボート4世界一周 ☆ダイヤモンドプリンセスの船旅 ☆四国の旅・大塚美術館・・・

「したいこと7個」☆ダイエット体重65Kg ☆47都道府県制覇 ☆中性脂肪を正常値に ☆おてつ旅・・・

とてもじゃありませんが100なんて・・・・・

正月三が日は、ニューイヤー駅伝や箱根駅伝を見たり お酒を飲んでうたた寝したり マージャンをしたり お年賀のあいさつにいったり まあのんべんだらりんと時間を過ごしました

箱根駅伝は例年熱く応援しますが 今年はわが母校が優勝争いに絡むことなく 青山学院大学のあまりの強さに復路は山下りを見終わった段階で一気に興味が失せてしまいました

それで映画館に出掛けて「ズートピア2」を夫婦で鑑賞しました

小さい子供たちが多くて騒がしくなるかと思いきや 意外と静かに鑑賞できたのでびっくりしました

隣の席の青年がスマホをバックや手で隠しながら時々操作していて その光とマナーの悪さにムッとしました

そういえば 12月30日にお餅をついた(電動餅つき機)のですが もち米の高さにびっくり!

もう来年からは(2026年)は「サトウの切り餅」でいいかなと妻と話しました

年金暮らしの身にとって日々物価の高さに辟易しています

餅つきは半世紀近くやってきた我が家の年中は行事ですが はたして「サトウの切り餅」となるのか

我が家の孫へのお年玉の渡し方は、「宝探し」の要領で毎年行っています

リビングにお年玉袋を隠しておいて 3人の孫が探すのです 自分のだけでなく兄弟の分も一緒に探すのがルールです

孫たちは毎年楽しみにしていて 元日はこのゲームで大盛り上がりです

「レモンシロップをつくりました」の巻 2025/12/22

我が家のレモンの使い道は、友達へのおすそ分けと輪切りにしての冷凍保存の大きく2通り

今日は「レモンシロップ」作りをしました

輪切りにして冷凍保存したレモンは ハイボールや焼酎の炭酸水割りに使います。

冷凍保存しておくと半年以上は使えます。

レモンはがたくさん余っていたので氷砂糖と一緒に付けてシロップつくりにしました。

レモンシロップは炭酸水で割って飲んでもおいしいし、お湯で割ってもおいしい飲み物です。

これから寒い冬がやってくるので、お湯割りがおすすめです。温かくて甘い飲み物は心もほぐしてくれること間違いなしです。

「わたしのお薦め本① 箱根駅伝がテーマ「堂場瞬一『チームⅠ』」の巻 12/21

箱根駅伝をテーマにした小説の中で、最も心が揺さぶられると同時にいつまでも感動の余韻を忘れられない物語が堂場瞬一さんの「チーム」です。

わたしが購入した単行本は2013年の初版第1刷発行となっていて、この本との出会いは今から12年ほど前という事になります。

これまでに何度も読み返しました。心が感動する物語を希求したとき、読みたい本がないとき、箱根駅伝が近づいたころや終わった直後・・・

主な主人公のキャプテン浦大地、天才ランナー山城悟、学連選抜チーム監督吉池、浦と共に箱根を走る高校時代からの友門脇など、なかなか暑くて濃いキャラクターは、小説から飛び出してわたしの心の中に留まり続けています。

なぜ、スポーツ経験に乏しい私が、こんなにも本書「チーム」に惹かれるのでしょう。

自分では体験できなかったことを疑似体験できるからでしょうか。自分が味わいたくても味わえなかった、一種あこがれのような世界にどっぷりとつかれるからでしょうか。今回、

読み直ししてみて新たに気づいたことがあります。それは、何よりも「チーム」という題名に大きな魅力を感じているのかもしれないということです。

ここ数年来「チーム Japan」という言葉をきっかけにして、いろいろな場所や組織が「チーム〇〇」とうたい、一丸となって目標に突き進むという傾向があります。

では多くの人が集まるチームにとって「チーム」とは何なのか。そのことを考えるよいきっかけに本書はなるのではないでしょうか。

本書のチームは箱根駅伝に留まることなく、その後の小説「ヒート」や「チームⅡ」「チームⅢ」へと物語は続いていきます。

そして、最近「チームⅣ」が刊行されたというニュースを知りました。

わたしは今、「チームⅣ」を読むために、もう一度「チーム」から読み返しています。さて、わたしにとって今最も大切にしたいチームは、やっぱり「家族」でしょうか。

「なるほど!『財布が軽ければ心は重い(ゲーテ)』」の巻 12/20

「財布が軽ければ心は重い」

週に3回ほど夕飯づくりをしているので近くのスーパーにはよく通っている

とにかく物価が高い!

食材を少し買っただけですぐに2000円ほどに

料理に使う調味料でも買おうものなら3000円ほどに

さらにおつまみや駄菓子も付け加えたらあったという間に4000円ほどに

年金生活に入ったからだろうか 昔からこんなにかかっていたのだろうか

先日ついレジの方に愚痴をこぼしてしまった「この板チョコ 前は100円以下で買えたのに 200円近くもするんだねのねー 物価が上がったなあ」

レジの女性はさりげなくわたしの愚痴を受け止めてくれた

お金がすべではないなんて 誰もが知っている

それでも ないよりはあった方がよい

お金にゆとりがあればここにもゆとりがうまれる

なんてことは誰もがおもっているんじゃないでしょうか

さて 今年の我が家の大きな買い物(出費)と言えば

①電子レンジ

②オーブントースター

③再来年のダイヤモンドプリンセス11日間の旅申し込み

④わたしのインプラント治療(現在 治療中)

⑤屋根のハト対策工事(取り掛かり中)

⑥冷風温風ヒーター

始末しているつもりでも出費がかさんだ一年でした

「財布が軽くなればなるほど 俺の人生先細り」 にはならないぞ!!!

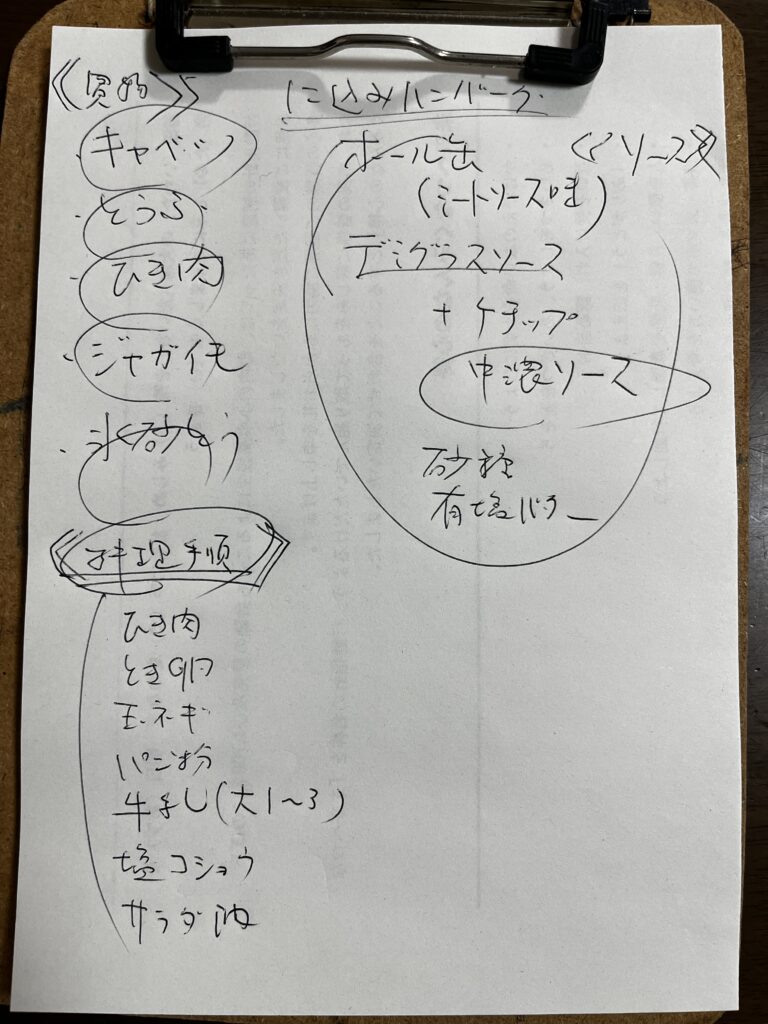

「さあ今晩のおかずは何をつくろうかな」の巻 12/19

今晩の夕食づくりはわたしが当番

息子の嫁さんが勤務の日(市立病院で看護師をしています 通常勤務でも残業が当たり前のようにあり 帰宅が19時~20時頃になります)と夕食作り通番曜日(月・水・金曜日)が重なったときは

息子家族5人分と私たち夫婦の分を合わせて7人分の夕食づくりをします

いちばん頭が痛いのが『献立』

朝 目が覚めると同時に考え始める時もあります 本当にいろいろな事を考えてしまいます

?何にしようかな

?冷蔵庫の中には何があったかな

?「クラシル」を参考にしてみよう

?いつ買い物に行こうかな

?何を買ってこようかな

?経費削減のいい知恵はないかな

そんな経過を経て今晩の献立は「デミグラスソース味煮込みハンバーグ」に決定!

この画像は スマフォアプリ「クラシル」を参考に書いた献立レシピです

買い物してくるものや簡単なレシピの覚書です

このメモは捨てずにとっておき またいつでも使えるようにとって置くことにしています

わたしの料理の腕は現段階は『とにかく作る』

少しでもおいしいという声が自然と出てるようになる日を期待していますが いつにな・・・・・・・・・・

「バナナの天ぷらっておいしいの? のりで揚げてみました!」の巻 12/17

昨晩の夕食当番は奥さん 献立は「天ぷら」 天ぷらを作るときは夫婦の共同作業になります

昨晩は息子家族5人分も揚げますから なかなか大変な作業です わたしが材料を洗ったり切ったり 奥さんが挙げるという役割分担 レンコン しいたけ カボチャ さつまいもと揚げていきました

その時 傍らにあったバナナに気付きました

(バナナを揚げたらどんな味がするのかな? 孫たちはどんな感想を言うかな)なんて 遊び心で1本揚げてみることにしました

さて「いただきます」の後 「これは何の天ぷらでしょう? 一番初めに食べてね」と伝え 全員でいっせいに食べました

「バナナだ!」「変な味」「何か味がしない」・・・・何とも不評な結果に終わりました

この時50年程前の記憶が蘇りました

当時少年マガジンという少年漫画雑誌だと記憶していますが 「包丁人味平」という料理漫画が掲載されていました

その中で「アイスクリームの天ぷら」というものが出てきました

そのアイスクリームの天ぷらを大学生活を送り始めたころの東京で食べたという記憶です

その後も確かどこかでもう一度食べたかなという不確かな覚えがあります 最近は忘れていた懐かしい思い出がちょっとした瞬間に思い出すことが増えてきたように思います

「アレルギー性咳喘息になりました」の巻 2025/12/16

昨日、アレルギー性咳喘息の診断を受けました

※アレルギー性咳喘息とは

・咳喘息はアレルギーによって起こる病気

・気管支喘息のようにヒューヒュー、ゼーゼーという呼吸困難はなく咳だけの喘息が咳喘息

※おもな症状

・2週間以上咳が続く ・かぜや花粉症の時に咳が続く ・ある季節になると咳が続く

・夜に咳がひどくなりせきで眠れない

わたしはこれで4度めの診断を受けました

やはり寝ているときに咳こんで目が開いてしまうことが大きな苦痛でした

掛かり付けの呼吸器内科医院では「呼気中一酸化窒素」の数値検査をします

その検査で「好酸球」の値を調べます

喘息は「好酸球としいうアレルギー反応を起こす細胞が主な原因で この検査で気管支で好酸球がどれくらい活動しているを知ることができるそうです」

値が22以下で「好酸球は安定している」

22~36で「やや活動している」

37以上で「明らかに活動している」となります

私の場合は「68」でした

さっそく薬を服用しました

「プレドニゾロン錠(ステロイド剤)」1回7錠

「レルベア100エリプタ30吸入用」1日1回 30日分

この2つの薬がよく効きました服用してまもなく効果が表れ 咳がほとんど止まりました その夜は朝までぐっすり寝むることができ嬉しかったです

これから吸入剤をしっかりと約1か月間継続しなければなりません

それにしてもステロイド剤の威力を改めて感じました

「突然の訪問者はホオジロ?」の巻 2025/12/15

先日 朝食を食べていました すると窓の向こうのサザンカの木に何やら鳥が止まりました

「画像をよくみてください」と言いたいのですが 鳥の姿はこの画像では分かりません しかし 必ずこの画像のどこかにいるはずなんです

我が家の周囲には川が流れていて その両岸にはたくさんの木々が雑然と生えています それらの木々は鳥たちにとっては絶好のすみか?遊び場?のようで たくさんの鳥 特にヒヨドリが姿をよくみせてくれるのです

この日も我が家のサザンカの花の蜜目当てだったようです 何年も前のことですが 玄関わきのギンモグイの木に鳥が巣をつくったことがありました それ以来 鳥の飛来はあるものの巣作りを見かけたことはありません

リビングダイニングの窓越しに見るサザンカの木は鳥たちの飛来だけが楽しみではありません 夜になってカーテンを開けば白と赤い花が 暗い中に浮かび上がって見えてとても綺麗です

わたしはカーテンを開けるのが大好きですが 奥さんにすぐにカーテンを閉じられてしますます「家の中が丸見えよ!」

カーテンを開ける楽しみは 奥さんのいないちょいの間の楽しみです

「6年生の孫 発熱で修学旅行に・・・」の巻 2025/12/13

今週は6年生の孫が東京方面への修学旅行に行く予定でした 当然のように楽しみにしていましたし 着ていく服も新調していました

ところが前日の夜になって39度の高熱を発熱したのです 翌日からの修学旅行は欠席することになりました

インフルエンザが流行っているので さてはと疑いましたが翌日の検査で陰性でした 孫の悲しみは言うまでもありませんでした

そんな出来事があってわたし自身の遠い思い出が蘇ったのです

それは小学3・4年生の頃の春の遠足の思い出です やはりわたしも前日に発熱し遠足に行けなかったという思い出です

みんなが隊列を組んで歩いていく姿が我が家から見え その列を何となく窓越しに見送っていたという思い出です

もうすっかり忘れていた思い出ですが 孫のことをきっかけにその時の悲しかった気持ちがあざやかに蘇ったのです 人の脳は不思議だなとつくづく感じました もう58年近くも前のことなんですから

「俺たちの旅 ENJOYシニアライフ」の巻 2025/12/10

夫婦でブログを始めたのが4年前の2021年の初春の頃でした

始めたきっかけは息子夫婦のブログ開設でした ちょうどわたしも定年退職していて 息子たちが老後の趣味の一つとして勧めてくれた次第でした

その際 ブログ全体の名前を何にする?と聞かれ ほとんど考えることもなく私の一存で「俺たちの旅 oretachinotabi」としました 奥さんも何とはなしに了解してくれました

「俺」にはわたしと奥さん、わたしたち家族、わたしたちの周りの人たちも含めています (60代をむかえた私たち夫婦の最終段階の旅がいよいよ始まる このブログには わたしたち夫婦のこれからのいろいろな出来事 夢中になったこと その時々で思ったこと感じたことを書き留めていこう)そんな思いでブログをスタートし これまで4年間継続してきました

ただ 私の思いの深いところに10代後半にTVでみた「俺たちの旅」の思い出がずっとあったのです

番組の内容のほとんどは記憶がありませんが 主演のカースケ オメダ グズロクの生き方にものすごく共感し あんな生き方にあこがれを抱きました

大学生活を送るため上京した際も アパート探しは井之頭沿線 井之頭公園付近で捜しました

あいにく予算に見合うアパートが見つからず 目黒区碑文谷の3畳900円の部屋を借りました 井之頭公園駅 井之頭公園駅の伝言板 井之頭公園には何度も行った記憶があります

3人が始めた「何でも屋」にも強いあこがれを抱きました

そうした過ぎ去ったなつかしい青春の思い出を心にしまい込んだまま60代を迎えました

3人の俺たちの旅とは違いますが わたしにはわたしだけの わたしたち夫婦には夫婦だけの わたしたち家族には家族だけの旅があったし これからもあり続けるのです

来年には「50年目の俺たちの旅」が上映されますし 現在BSで「俺たちの旅」が再放送されています 番組を録画して少しずつ見ています

懐かしい思いを抱きつつ どこかで何か違う痛みを少しだけ感じつつ それでも「自分自身の俺たちの旅」を続けていく勇気をもらっています

『男はだれでも 心のどこかに なつかしい宝のような思いを しまいこんでいるのです』

「クロスワードの答えさがしもChatGPTが大活躍」の巻 2025/12/7

日曜日の朝食がおわると 妻の「クロスワード」解きが始まります

日曜日の朝刊にサンデー版としていろいろな脳トレ?クイズが掲載されます 例えば「迷路」「間違い探し」「漢字クイズ」「四角囲み」「数独」などです

妻はもう何年もやり続けています この中でなかなか苦労するのが「クロスワード」です

妻は分からないときにわたしに答えを聞いてきます 分かるときもあればちんぷんかんぷんのことも多くあります

最近 ChatGPTに聞いて答えを探すことが増えました ChatGPTのすごさにただただ恐れ入るばかりです 複数の回答が提示されることも多いので クロスワードの文字数に照らして答えを探します

今朝は5問 ChatGPTに頼りました

世間で何かとお騒がせなChatGPTですが 我が家では今のところ クロスワード回答の手助け役として活躍中です

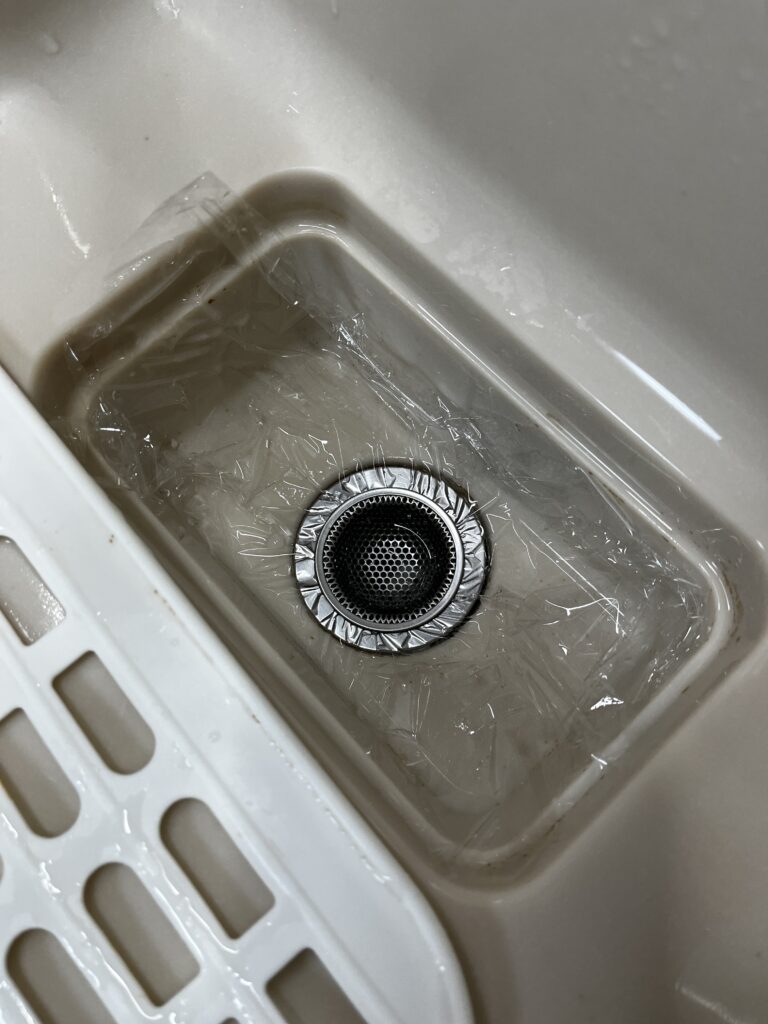

「土曜日の朝はいつも通りのルーティンで」の巻 2025/12/6

今朝は7時に起床 昨夜はバウンドテニス仲間との忘年会で飲み過ぎてしまいました

朝食後は台所の掃除 今日は私のシンクの洗い方を紹介します

毎週土曜日はシンクに水をためて そこにキッチン用漂白剤をいれます その際 右画像のようにラップを使用して水を溜めます

この方法を思いついたのはつい最近のことです この方法でも水はしっかりと溜まります

一段下水槽を洗う方法として お勧めです

「この冬初めてエアコン暖房のスイッチを入れる」の巻 2025/12/4

今朝はAM4時に目が覚めた 雨戸がガタガタとうるさかったことが原因だろう

昨日のニュースでは「明日は寒今年一番の寒さが・・・」と言っていた

確かに部屋の気温は10℃だった。トイレに行ったついでに起きることにした

リビングの室温も10℃だった

最近はニトリで購入した「ダイソンHOT+COOL」という温風+送風機を使っていた 今朝はこれでは温まらないのでついにエアコンのスイッチを手にした

あっという間に室内が温かくなった

数年前まではエアコンのスイッチをいれることを我慢していた 夏の暑さも冬の寒さも少しでも我慢して節電することが美徳のように思っていた 多くの高齢者が抱いていた思いだろう

しかし今では(我慢することはやめよう)と思うようになっている

我慢することで命を失う危うさを知ったからだろう より快適な環境にいることで快適に暮らすことのよさを知ってしまったからだろう

我が家にもいつのまにか「浴室暖房乾燥機」や「洗面・脱衣室への温風機」が置かれている

(ああ 今月の電気代は2万円近くいくのかなあ)

物価高に苦しむ年金生活者にとって厳しい冬が来てしまった!

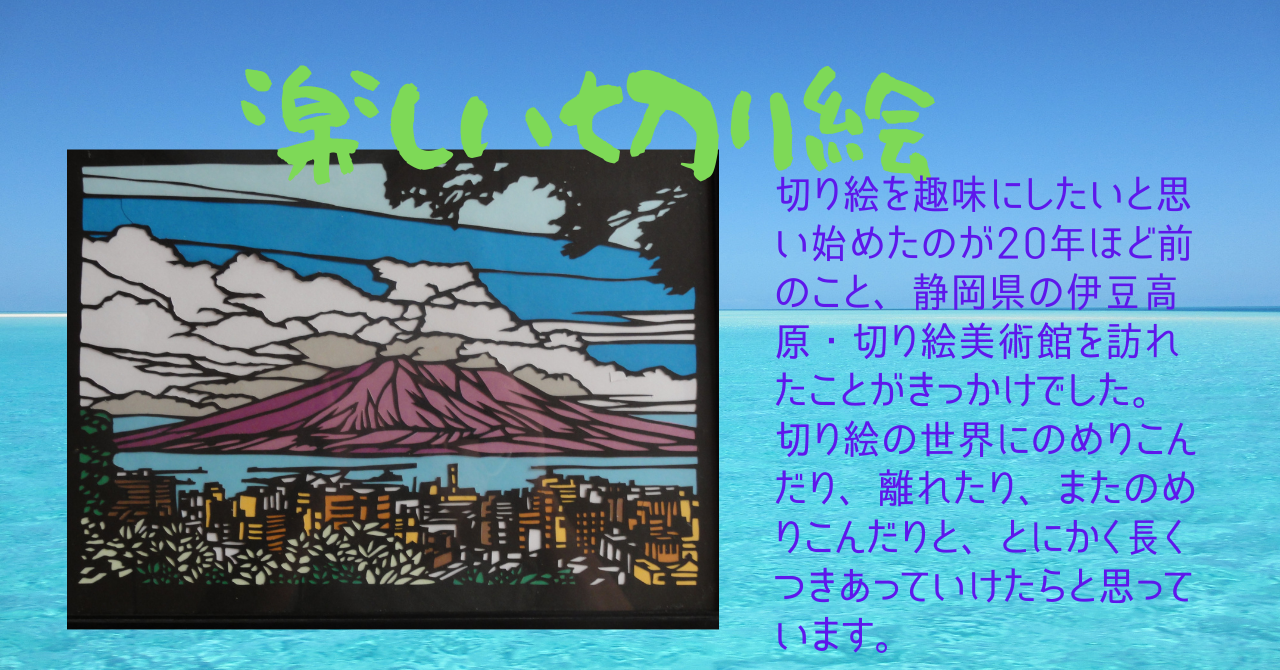

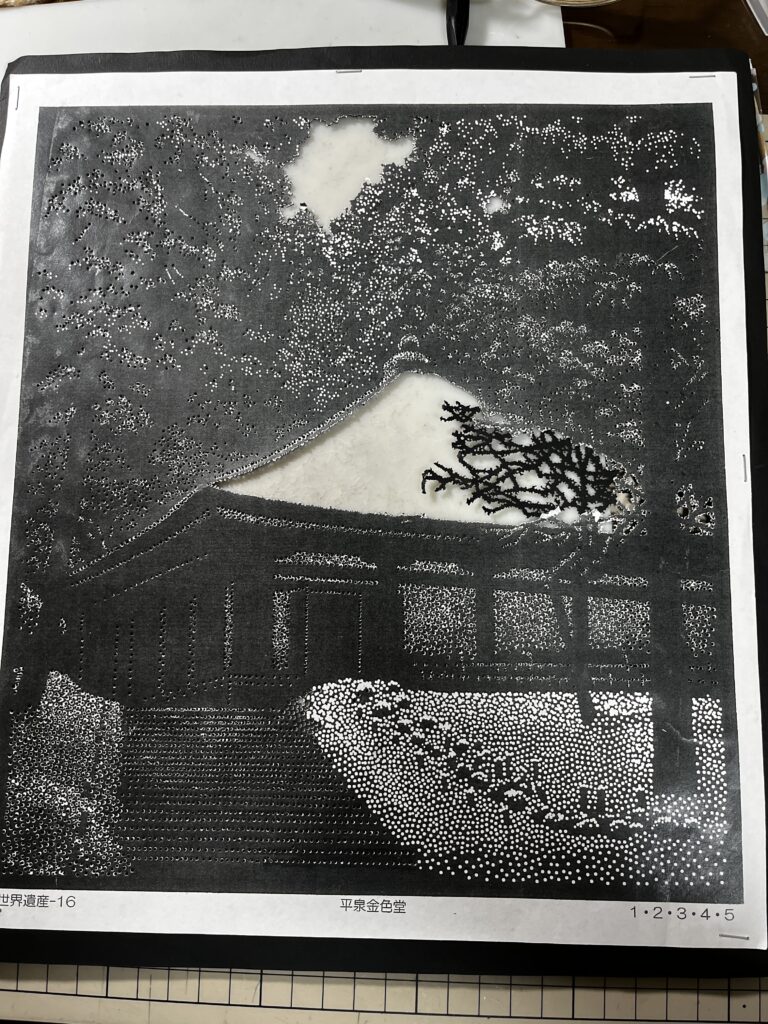

2025/12/3 「寒い夜はやっぱり切り絵がいい!」の巻

切り絵もわたしの趣味の一つです。休憩期間を入れながらも10年以上は続けてきました。切り絵のいい所は、何も考えずに集中できることでしょうか。

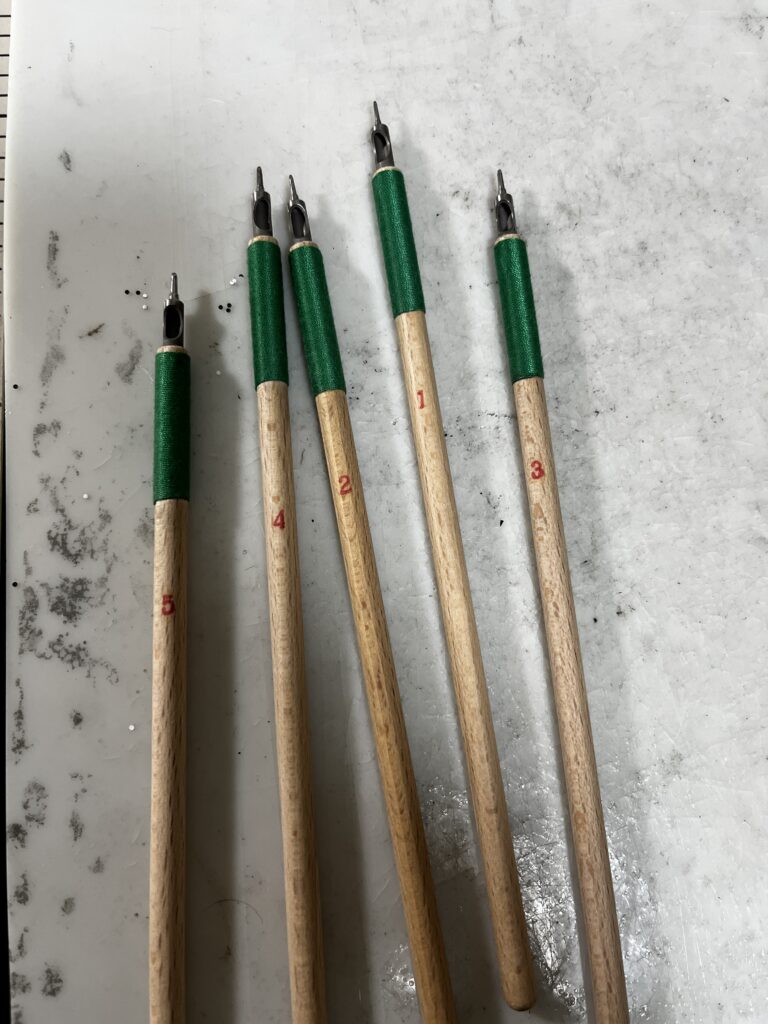

もう何年も前になりますが、「伊勢型紙」の切り絵に取り組んだことがありました。インターネットで「伊勢型紙専門店 おおすぎ」を見つけ、切り絵の下絵を3枚購入しました。「京都 天竜寺の庭園」「中尊寺金色堂」「北海道 知床半島」の3枚の図柄です。

この伊勢型紙の下絵は、全て大小さまざまなで無数の〇で形が構成されているので、右画像のような「丸きり」という道具が必要となります。

これもまた「おおすぎ」でインターネット購入しました。なかなか根気のいる作業のため、「天竜寺庭園」は何とか完成しましたが、長い間、「中尊寺金色堂」は途中で休止していました。その作品が左画像です。

このところ静かで少し冷たい夜が続いています。これからもっともっと冷たい夜が続くでしょう。そんな時はシンと静かな空間の中で、何も考えずに丸きりをひたすら動かすのがよいと思いつき、途中だった中尊寺に向かうことにしました。

2025/12/1②「大きく育て!シクラメンの苗2鉢」の巻

昨日と今日、続けて680円のシクラメンの鉢を購入しました。わたしの街には農協関係の「どっさり市」という販売所が数カ所あります。そこには地元の農作物や草花などがたくさんの種類売られています。

昨日、野菜を買いに行くとたくさんのシクラメンの鉢が目につきました。何年か前にシクラメンの鉢を購入したことが数回ありました。しかし、年をまたいで咲かせることに成功したことはありませんでした。そこで680円という安さもあって、一鉢購入しました。

さっそく部屋の中に置いたのですが、どうしても違う色の鉢を購入したくなり、さきほどまた買ってきたというわけです。

肥料の与え方・水のやり方・季節による置き場所などを調べながら、可愛がってあげたいと思います。そして、我が家の月下美人・ポインセチアなどのように数年にわたって成長させることができるよう、大切に可愛がっていきたいと決意しています。

2025/12/1①「今朝のお弁当のおかずは孫に教えてもらった厚焼き玉子」の巻

わたしの朝の過ごし方

☆5:30 アラームで起床

☆朝食づくり他(①風呂の簡単なそうじ ②食洗器内の食器の片づけ、食器棚へ ③奥さんのお弁当作り【月・水・金曜日】と朝食つくり ④朝食の片づけ ⑤7:30からBSで朝ドラ ⑥8時過ぎ 奥さん出勤)

今朝、お弁当のおかずに厚焼き玉子をつくりました。このこと自体珍しいことではありませんが、実は、今日の厚焼き玉子には牛乳を少し入れてみたんです。

この作り方は孫に教わったものなんです。先週、2年生の孫が「明日はママの誕生日だから、玉子焼きをつくってあげたいんだ。だから、その練習をしたい」と言ってきたんです。

そこでさっそく、孫の様子を伺うことにしました。すると丸いフライパンではなく、四角の厚焼き玉子用のフライパンが必要だというんです。そして、3個の卵に牛乳を混ぜるというんです。

わたしはこれまでに白だしを入れることはありませしたが、牛乳は考えたこともありませんでした。孫は上手にさいばしを使いながら厚焼き玉子をつくりました。

食べてみると牛乳をいれたことで味がとてもまろやかになっていたんです。そんなことがあって、今朝の牛乳入り厚焼き玉子作りになったというわけです。

多少見てくれは今一つですが、今日、奥さんが帰ってきたときにお弁当の味を聞いてみたいと思います。

それにしても、2年生の孫の卵焼きをつくるときの手つき、驚いてしまいました。わたしは2年生だからそんなに簡単に作れるとは思いもしませんでした。家の方でもよく作っているというんです。小さい時からいろいろな体験をさせてあげることって大切だなと、つくづく教えられました。

2025/11/30「初体験!昨晩のおかずは初めて作ったシューマイ」の巻

(さて今晩のおかずは何にしようかな?)と迷いつつ、奥さんと話しあう中で「シューマイ」に決定しました。これまでギョーザは何度も作ってきましたが、シューマイは作ろうと考えたこともありませんでした。

『蒸す』料理が私の中でどうもピンとこないのでした。そして、シューマイと言えば市販のものという固定したイメージが自分の中で形成されていました。

早速チャットGPTで「ギョーザとシューマイの違い」を検索しました。結論を言うと「蒸すと焼くの違い」ということで、中身の具はこの際何でもよいという結論に至りました。さて、我が家に蒸し器があったかと奥さんに聞くとあるというので、シューマイ作りの初体験に挑戦しました。

☆シューマイの皮は四角なんですね。初めて知りました。

☆とりあえず具は「ひき肉+みじん切りの玉ねぎ+片栗粉+オイスターソース+にんにく+砂糖」

☆沸騰した蒸し器に10分程度入れる

ギョーザのように丁寧にひだをつけなくていいし、形もほんとうに適当な感じで形成し、いとも簡単に30個のシューマイが完成しました。少しばかり見栄えが悪くても味に変わりはなし!奥さんもわたしも「おいしい、おいしい」と言いながら、あっという間に食べつくしてしまいました。

これでまた一つレパートリーが増えました。今度は次の金曜日、夕食で孫たちに食べさせてあげようと思います。

2025/11/28「ガソリン価格はどこまで下がるの?」の巻

わたしはいつも近くのENEOSのガソリンスタンドを利用しています。

ここ1~2か月、ガソリン価格が変動しています。みなさんが住んでいる地域のガソリン価格は、現在いくらぐらいでしょうか。

わたしが利用しているガソリンスタンドは、最寄りのスーパーに隣接しているので、スーパーに寄るたびにガソリンスタンドの値段の表示を気にしています。

会員価格は表示価格より5円安いのですが、今日は会員価格161円でした。この価格は、ここ数年? 数十年?の中で最も安い価格のような気がします。

ここ1~2か月の価格の変動は、168円、165円あたりを上下変動していました。

今朝も孫を保育園に送った際に見かけた価格表示は165円だったのです。それがお昼に見かけたら161円でした。

そこでさっそく161円のガソリンを30ℓ入れました。さっそく今日は仕事に行っている妻にもLineで知らせました。

まだまだ価格が下がることが予想されるので、満タンにしないで30ℓいれたというわけです。

さてさてこの後、どのくらいまで値下げされるのか、年金生活をしている私たちにとってはたいへん関心の高い情報です。

2025/10/24「今晩のおかずもクラシル頼み」の巻

スマフォアプリの「クラシル」ってご存じですか?

月・水・金曜日の夕飯づくりはわたしが当番です。この我が家ルールになって数年たちます。

最近は、「クラシル」を見ながら、おかずは何にしようか、何を買ってくればよいか、作る手順は?などを決めることが多くなっています。

「クラシル」だけではないでしょうが、簡単に作れたり、おかずのアイデアをもらったり、手順が分かりやすかったりと、たいへん便利なアプリがたくさんあるようです。

さて、今晩は「お月見つくね」に決めました。

鶏ひき肉・玉ねぎ・レンコン・シイタケ・調味料の米粉などを買ってくる必要がありそうです。味付けはレシピと違って、大根おろしとポン酢で行こうと思いました。

レシピすべてをそのまま使うのではなく、たまにアレンジすることもあります。

それはですね、「妻の好み」を考慮する必要があるからです。

わたしはどちらかと言えば好き嫌いなく何でもたべられるのですが、妻は味付けなどによって食欲が異なるようです。

大根おろしとポン酢の組み合わせは妻好みです。今晩も気温が下がりそうなので、温かいポン酢だれをつくろうかな。でも作れるのかな?

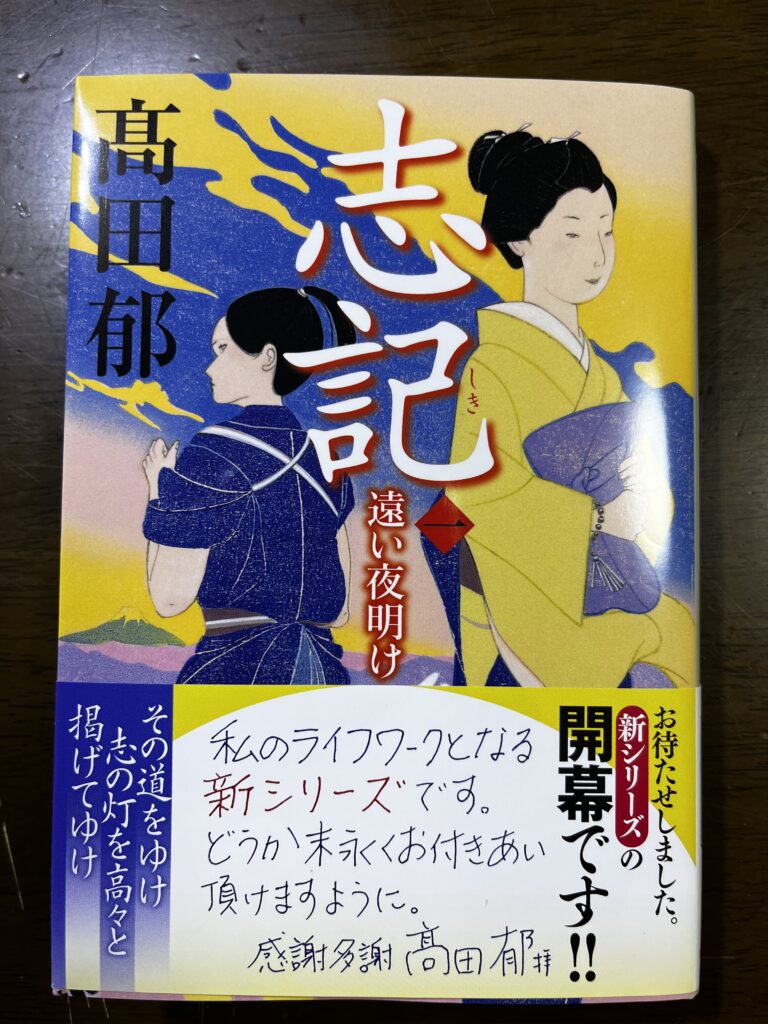

2025/10/15「待ってました!一気読みした高田郁さんの新刊『志記』」の巻

わたしの推しの作家の一人、高田郁さんの新刊「志記」が発刊されました。待望の新刊でした。本の帯には「私のライフワークとなる新シリーズです。どうか永くお付きあいいただけますように。」と書かれていました。

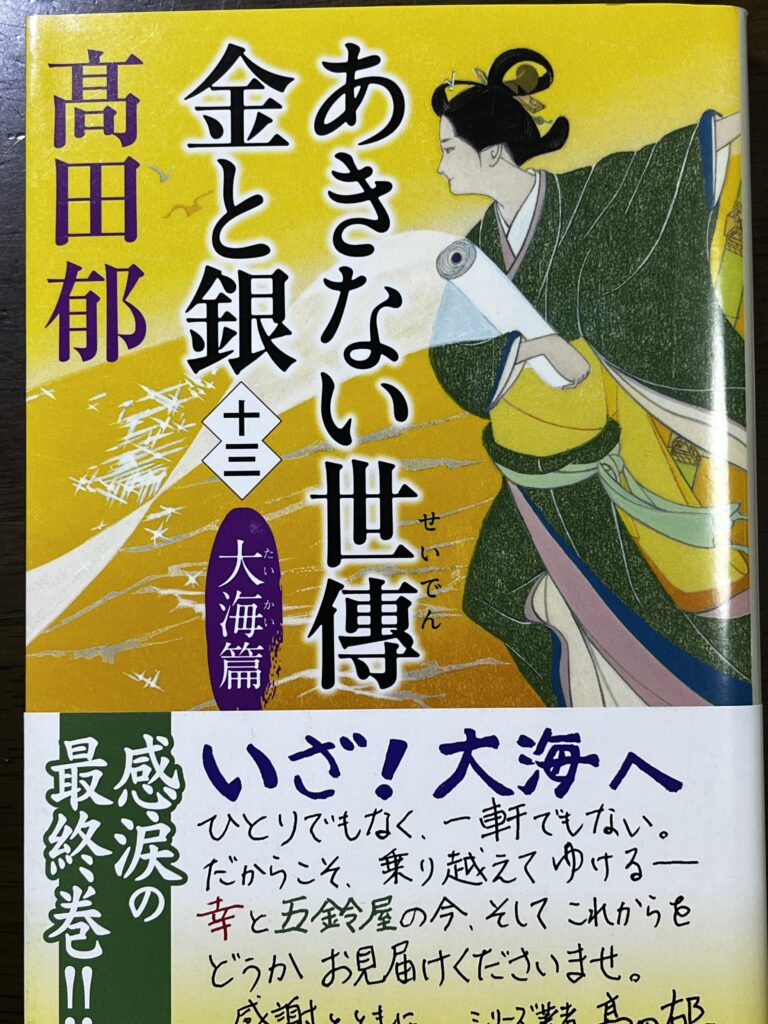

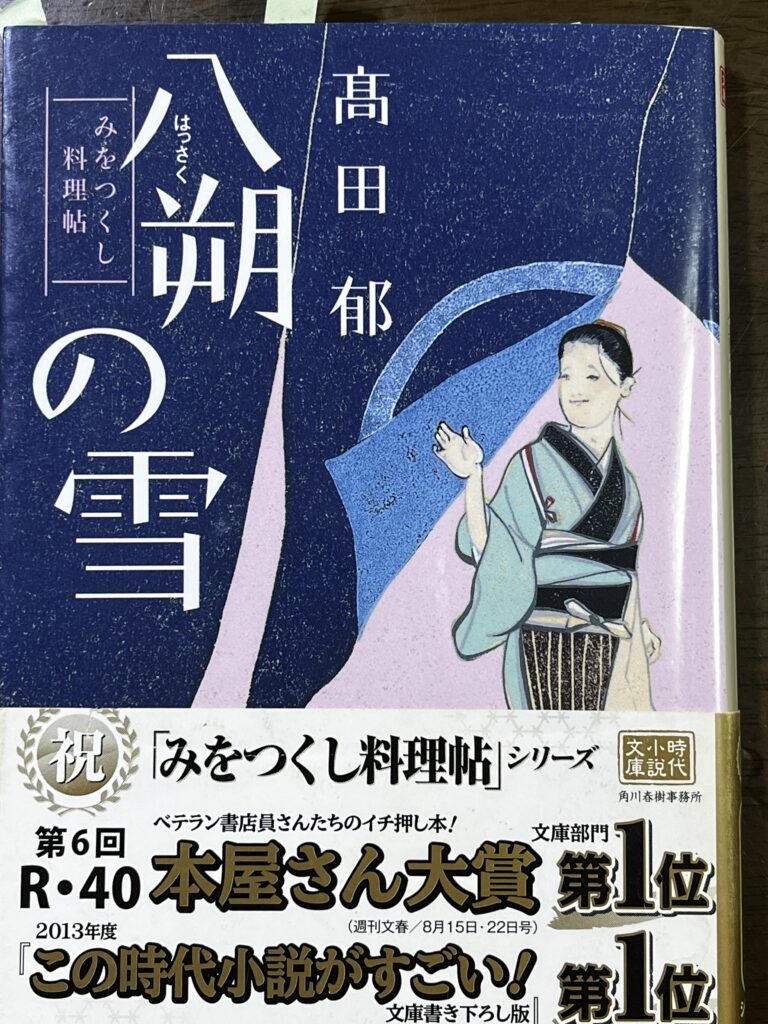

久々に出掛けた本屋さんで見つけた新刊、すぐに購入し読み始めました。高田郁さんと言えば「銀二貫「みおつくり料理帖」「厭きない世傳 金と銀」「軌道春秋」などが有名で、わたしもどの本も数回読み返したほど、心に響く小説でした。

「志記」、時は江戸時代、二人の女性が中心人物として登場します。一人は女医を目指す蔵源美津(くらもと みつ)、もう一人は刀匠を目指す高越曉(たかこし ぎょう)。二人ともに男性が勤めるのが当たり前な職業を、女性として目指していきます。様々な過酷な試練がこの二人を襲うことでしょう。その苦難を二人はどのように乗り越えていくのでしょうか。そして二人はどんな人とどんなかかわりを通して成長していくのでしょうか。

もちろんまだ1巻なのでまだまだ謎や分からないことが多いのですが・・・

1巻を読んで改めて気づいたことを書いてみます。

☆高田郁さんの表現はとても素敵な日本語表現だなあとつくづく感じられました。「燕がついついと気持ちよさそうにとんでいる」「きょっきょ、きょきょきょっ。きょっきょ、きょきょきょっ。生まれたての初夏の陽射しのもと、杜鵑が賑やかに泣いている。」

☆そして、二人の女性主人公が初めて出会う場所の料理屋がなんと『つる屋』なんです。そうです。みおつくし料理帖の舞台となったつる屋と同じ屋号なんです。果たして何か意図があるのでしょうか・・・・

早く第2巻を読みたいという気持ちが抑えられません。

2025/9/7「孫たちの大量のぬいぐるみを圧縮する」の巻

この画像、何だか分かりますか?

孫たちの夏休み後半のことでした、小2の孫が「今日は部屋の片づけをするんだ」と言うのです。聞くとこれまでたくさん買いためてきたぬいぐるみが、ベッドや部屋にあふれんばかりに散らかっていて、片付けるようにと言われたようです。

最初は何となく聞き流していたのですが、ちょっと孫の部屋を覗いてみようと思い立ち、妻と一緒に覗いてみました。

すると確かに足の踏み場もないほどの散らかりようでした。ということで妻と共にぬいぐるみの片づけを手伝うことにしたということです。

それらしてもあまりの大量のぬいぐるみ、どうしたものかと考えてしまいました。

片付けるだけではそのうちにまた散らかるだろうし・・・・

簡単に捨てるわけにもいかないし・・・・

そこで思いついたのが『とりあえず圧縮袋で小さくして保管する』という方法でした。

そして、孫たちも捨てることにあきらめがついたころに処理しようと思い立ったのです。

圧縮したのがこの画像です。

ふとん2枚程度と同じ厚さに圧縮でき、我が家の押し入れに収納することができました。

それにしてもぬいぐるみを片付けながらいろいろなことを思いました。

子供たちにものを大切にするという気持ちを育てることの難しいなあとつくづく思いました。

ほしいものを与えることと我慢させることのバランスの難しさ、わたしたちが子育てしたころの考え方と息子夫婦の子育ての考え方の違い、そして口出しすることが簡単ではないという難しさ、わたしたちと息子夫婦とは同一敷地内同居という形ですが、やっぱり『うまく』つきあっていくことが大切だと思っています。

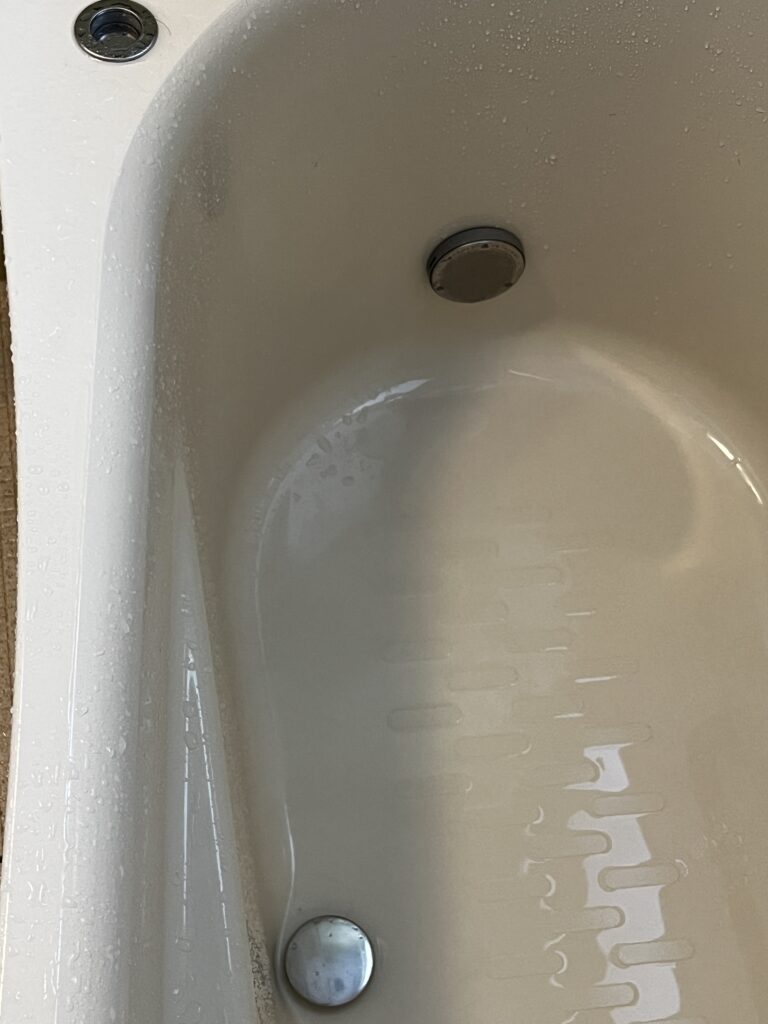

2025/8/21「初めての給湯器の追い炊き配管の洗浄をする」の巻

我が家のお風呂のことです。1ヶ月程前から、お風呂にお湯を入れると「配管の中のカス」と思える1mm~3mmほどの黒っぽいカスが混ざっているようになりました。

まあ様子をみていようと思いました。それでも1ケ月も続いたのでセキスイハイムの「住まいの相談窓口(勝手にそう呼んでいます)」に連絡しました。

我が家はセキスイハイムで建てた家ですが、何かと困りごとが生ずるとそこに連絡します。

すると、しばらくして相談内容に適した担当者の方から連絡が入り、修理への手順が進められていきます。

今回は、担当者の方が「給水の配管洗浄をしたことがありますか?」と言うので、「一度もしたことがありません」と答えると、市販されている「ジャバ」のような洗浄剤を使って洗浄をしてみてくださいと教えてくれました。

そして、だいたいの作業手順も教えてくれました。

どんな時の相談でも本当に丁寧に対応してくれるので、たいへん便利でありがたい相談窓口です。

さて、さっそく「ジャバ」を購入し、担当者の方のアドバイスと袋に書かれている手順を参考に配管洗浄を行いました。

するとどうでしょう。黒いカスが解消されたのです。

この日の夜の入浴は、久しぶりにストレスのない気分良い入浴になりました。

2025/8/17「映画『鬼滅の刃』鑑賞、トイレを3時間我慢できました!」の巻

我が家の家族はみんな「鬼滅の刃」の大ファンです。

もちろんわたしたち夫婦も大ファンです。コミックもテレビ放映されたアニメ番組も、前作の映画も見ました。

しかし、わたしたちの周りの友人のほとんどは「鬼滅の刃」に興味を持っていないようです。妻の友人や職場の中で「鬼滅の刃」が話題になることはほとんどないようです。わたしの周りの人の口からも「鬼滅の刃」が話題にのぼることはありません。

それでもわたしたち夫婦はアニメも大好きで、もちろん「鬼滅の刃」も大好きです。

☆娘や息子、孫たちとの共通話題でもりあがることができます。(本音を言うと、ストーリーや細かい部分での理解不足でよく叱られてはいますが・・・・)

☆登場する上弦の鬼たちの「鬼になるに至った背景」に感情移入するものがある

☆鬼たちの対決する剣士たちにもそれぞれの背景があって、見る側にとってぐっとくるものがある

☆アニメや映画の絵がとても綺麗 などなど「鬼滅の刃」に魅せられた理由はいくらでも挙げることができます。

さて、今回の映画ですが、映画館に入ってから3時間以上は暗闇の中にいることに、実は「トイレは大丈夫かな?」という不安がありました。

しかも座席をインターネットで取る際に、娘が「やっぱり中央がいいよね」という事で中央の席をとりました。

(もし途中、トイレに行きたくなったらトイレに行きずらいな)と内心は思いましたが、言い出せませんでした。

実際には映画に夢中になっていてトイレにいくことはありませんでした。もちろん、終わり次第にトイレに駆け込みましたが・・・・

それにしても3時間は結構長かったですね。映画はいいものです。

今は1300円で見ることができますが、映画の世界に入り込むことができるので安くはないけど高くはないかなと思います。

次は「ブラック ショーマン」「盤上の向日葵」「ローズ家 崖っぷちの夫婦」あたりを鑑賞したいと思います。

2025/8/6「広島への原爆投下の日、孫といっしょに黙とう」の巻

夏休みになりました。小学6年生と2年生の二人の孫は、ほぼ毎日、朝8時ごろになると、わたしの家に来て、45分間くらいの学習タイムを過ごしていきます。

わたしが学習を見てあげたり、妻がみてあげたりしています。

夏休みの宿題だけでなく、自由研究や絵画作品を描いたりします。

時にはボードゲームやカードゲーム、かるた取り(4文字熟語、世界の国の旗、ことわざ、英語)などもします。6年生の孫は簡単な英単語を読んだり書いたりしています。

2年生の孫は2学期から学習する「九九」の考え方も先取りして学習させています。

さて、今朝は「広島への原爆投下 80年」という節目の年でもあったので、NHKをつけて広島の平和祈念式典様子を見ながら、多くの人が亡くなられたこと、戦争は二度としてはいけないことなどをわたしなりに、短時間で離してあげました。

そして、8時15分には3人で黙とうしました。

二人の孫は今朝のことをこの先ずっと覚えていてくれるでしょうか。

少なくもいつかこの日をむかえたときに、(じいじと黙とうしたことがあったなあ)と思い出してくれたらと思います。

今後、長崎への原爆投下の日、終戦の日をむかえます。

わたし自身、戦争の悲惨さを肌で知っているわけではなく、戦争に関して知らないことばかりです。どちらかというと目を背けてきたと言えるかもしれません。

8月のこの時期にはいろいろな戦争関連の番組が予定されています。

これまではなるべく見ないようにしてきましたが、今年は向き合ってみたいと思っています。

2025/8/2「夏はタンクトップがいい!」の巻

みなさんは家にいるときにどんな格好をしていますか?

わたしが小さいころ、大人たちは白くて薄手のシャツとステテコ姿で過ごしていたことを記憶しています。

エアコンもなく、団扇を使って風を送っていました。

扇風機が出始めたとはいえ一家に何台もあるわけではなく、一家に1台という感じでした。

寝るときは「かや」を吊り、窓を全開にして寝ていました。

わたしは子ども心にも大人たちのステテコ姿が好きではありませんでした。(なんてぶしょったい恰好なんだろう)と思っていました。

ではわたし自身はどうだったかというと、ランニング姿で家でも外でも過ごしていました。

さて、そんなわたしも60代後半になり、この猛暑の中、ランニング・タンクトップ、そしてたまに上半身裸で過ごす日々を送っています。

いつのまにか自分が嫌っていた昔の大人の姿になっています。

そして、一日に何枚も着替えるので、洗濯物はわたしのものが大半を占めています。

今どきは、とても素材の良いものでTシャツや下シャツなどが作られていますが、やはりランニング・タンクトップほどの通気性はなく、わたしの夏には欠かせないアイテムになっています。

(裸でいると、ばあさんに怒られます!)

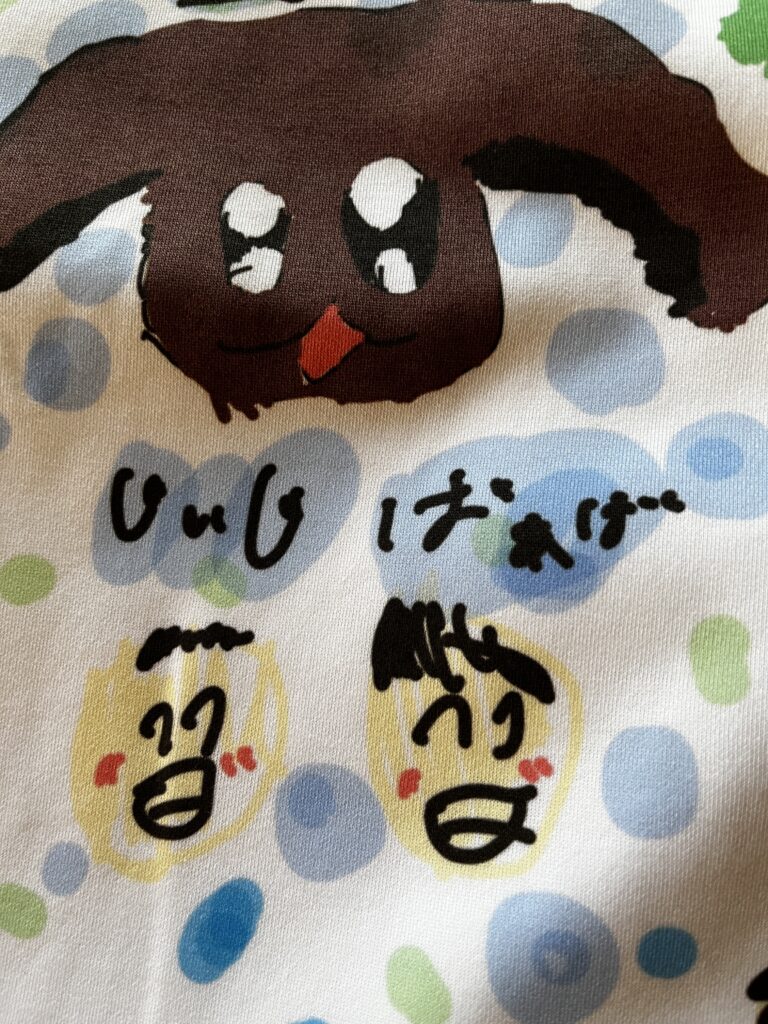

2025/7/31 「68歳、誕生日プレゼントは似顔絵入りTシャツ」の巻

7月31日はわたしの68回目の誕生日。だからといって特別な感慨があるわけではありません。わたしだけでなく同年齢あるいはそれ以上の方の多くは、わたしと同じような感覚ではないでしょうか。

もちろん、誕生日を迎えるにあたって、何かビッグイベントが計画されていたり、健康上の理由で感慨をもたれたりする場合はあるのではないかと推察します。

さて今回の誕生日、息子たち家族からのプレゼントは「家族みんなの似顔絵入りTシャツ」でした。

実は息子が、孫たちが描いたイラスト入りのTシャツを昨年プレゼントされました。それを見て「わたしもほしいな」と言った言葉を覚えてくれていて、今回のプレゼントになったというわけです。

似顔絵は息子たち夫婦、わたしと女房、我が家の愛犬で、二番目の孫が描いてくれました。

このTシャツ、ユニクロで作ってもらったということで、ユニクロもやるものだと感心しました。

さて、このTシャツを着て出かけるのが、とても楽しみです。

2025/7/20「ウルトラマン愛は、祖父から我が子へそして孫からひ孫へ・・・」

この4月から、毎朝、年中の孫(男の子)を保育園に車で送っています。

車中での会話は「ウルトラマン」のことが中心。最近は、わたしのスマフォで「帰ってきたウルトラマン」の音楽を流しています。もちろん孫のリクエストによるものです。

ウルトラマンは1966年にテレビ放映が始まりました。わたしが小学4年生ごろのことです。

テレビ放映の前に「少年マガジン」に連載されていたことも記憶しています。

もちろん、わたしだけでなく当時の男の子は新スーパーヒーローの登場に心驚かされました。

わたしたちの遊びの一つに「ウルトラマンごっこ」も加わりました。

わたしは「ウルトラセブン」が大好きでした。アイスラッガーはスペシュウム光線に代わる心躍る武器になりました。

時は流れ、いつしかウルトラマン人気も下降線をたどり、わたしの長男が物心つくころに「ウルトラマンティガ」が復活しました。

我が子も夢中になりました。そして、ティガや怪獣たちの人形を買い集めました。

ティガは3つの変身ができ、その後に続く新たなヒーローの画期的な変身シーンへとつながっていきました。

長男のウルトラマンへの興味もあっという間に過ぎ去っていきました。

当時買い求めたおもちゃは捨てずに押し入れの中にとって置きました。そして、20年ほどが経ち、ウルトラマン愛は長男から孫へと受けつながれていきました。

孫はウルトラマン百科事典を買ってもらってみたり、押し入れからだしたウルトラマンの人形や怪獣のおもちゃで怪獣ごっこをしたり、ユ―ネクストで過去のウルトラマンシリーズをみたりと、かなりのめり込んでいる様子が伺えます。

我が長男のときよりもますますウルトラマングッズが増え、あふれるほどの状態です。さて孫のウルトラマンブームはどこまで続くことやら。

もしかしたら。孫からひ孫へと継承されることもあるのかもれません。その様子をわたしが見られるかどうか、それは・・・・

2025.7.14「エンジョイシニアライフは愛犬と共に」の巻

我が家の愛犬はミニチュアダックスの○○です。雌犬、生後12年?です。今回は我が家の愛犬にふれてみたいと思います。

そのきっかけはつい最近の朝刊に載っていた「スクールドッグ 効果絶大!」という記事です。

記事の内容を要約すると・・・

『ある高等学校には、校内に生徒たちと交流できるスクールドッグがいて、生徒の緊張や不安を和らげる【心の橋渡し】となっている。過去には不登校の生徒が再び校門をくぐるきっかけになったこともある』という内容でした。

2匹のラブラドールは人間が大好きで温厚な性格、ふだんは事務室か理事長室にいて、生徒は自由に出入りしてふれあえるそうです。

2匹は気分次第で廊下をのんびりと歩くんだそうです。放課後、学校職員の自宅へと帰っていくそうです。

わたしの新聞記事の読み取りでは、スクールドッグは約15年ほど前が始まりだったようで、当初のワンちゃんはすでに亡くなっていて、今は新たな2匹が活動?しているようです。

さて、我が家の話にもどります。

完全退職した今年の4月から、我が家の愛犬と過ごす時間がたいへん増えました。何気に愛犬に話しかけることも増えたように感じます。

もしも我が家に愛犬がいなかったらどうだったでしょうか。日中は話し相手もなく悶々と過ごす時間ばかりが増えていたかもしれません。

シニアライフを楽しく過ごすためにも、わたしにとって愛犬の存在は欠かせないものになっているというのが正直なところです。

2025.7.9「足底腱膜炎2」の巻

週4回のバウンドテニスを継続しています。午前中の3時間の中で、準備→練習→片付けを行います。

バウンドテニスをするようになって1年くらいしたときに、「足底腱膜炎」を再発しました。

前回は3年ほど前のことで特にスポーツを何かしたというわけではなく、突然理由も分からず発症しました。しかし、今回は明らかに運動のし過ぎによるものではないかと思います。

しばらく前にこのブログの中で「足底腱膜炎に効くストレッチ」にふれました。ストレッチによってずいぶんと軽減されたようには思います。

とはいってもバウンドテニスをした後は必ず足底筋膜炎の症状が出てきています。

そんな時、バウンドテニスの休憩中に、まわりの仲間に足底腱膜炎とストレッチの話題を出した時に、足の指を一本一本つかむようにして回すストレッチが効果的ではないかという話が出たのです。

「溺れる者わらをもつかむ」ではありませんが、帰宅後すぐにやってみました。

すると、何度か足の指を一本一本回ストレッチの効果があったのか、普段のストレッチ時よりも楽になったのです。

そして、そして、その話を夕食後に妻にすると、「足の指の間に手の指を入れて回すとより効果がでるんじゃない?」と言うのです。

(汚い足ですみません)妻の言ったやり方の画像です。

このストレッチも加えてやってみるようにしました。運動後だけでなく、テレビを見ている時、入浴中、入浴後など気が付いたときにするようにしました。

これまでのストレッチに加えて足の指回しストレッチ、手の指を差し込んでの足の指回しストレッチをすることで、ずいぶんと足底腱膜炎の痛みを軽減できるようになった気がしています。

もちろん、次の日に運動をするとまた痛みは出てくるんですが・・・・・

痛みなどの症状と効果のあるストレッチは人によっていう事が異なるのでしょうが、これからも足底腱膜炎に効果のあるストレッチを模索していこうと思います。

2025.7.5「誇りがすごいエアコンのフィルター掃除」の巻

今日は土曜日。土曜日の午前中は毎度おなじみの掃除と決まっています。妻は家全体の掃除。わたしは風呂掃除と台所掃除と役割は決まっています。

特に月末あるいは月初めのどちらかの土曜日は、台所の換気扇の念入りな清掃もはいってきます。

さて、今日は台所の掃除を一通り終わったところで、何となくリビングのエアコンのフィルターが気になったので、掃除をすることにしました。

フィルター掃除は、エアコン3台分と浴室換気暖房乾燥機のフィルターと、全部で4か所あります。

上の右側の画像はリビングダイニングのエアコンのフィルターです。

昨年の夏から1年間近く掃除をしてなかったようで、こんなにほこりがたまりにたまっていました。

取り出した際にはあまりの誇りの多さにギョッとしました。(やっぱり細目に掃除をしなきゃいけないなあ)とつくづく思いました。

掃除自体は水洗いして、干して乾燥させるだけのことでそれほど手間も時間も必要としない作業です。

これからは月末あるいは月初めの念入りの掃除に付け加えなければいけないと心に決めました。

2025.7.4「参院選公示!娘の口からも選挙の話が出るようになった」の巻

第27回参院選が3日公示されました。20日の投票日まで熱い選挙戦が繰り広げられそうですね。コメを含む諸物価高騰対策、自民党の裏金事件に端を発した政治とカネの問題、政権交代はあるのか、アメリカ・トランプ関税への対応等、いろいろな論点があるようです。

さて、今回のブログで触れたいことは、「我が家の娘の口からも参院選の投票を誰にするか、今の政治への不満等等が聞かれるようになったことへの驚き」です。

これまで娘にも何年かに渡る選挙参加の機会は何度もありました。しかし、ほとんど政治への関心はなく投票に行くことも・・・・・・

ところが、一人暮らし、収入を得て貯蓄することへの関心も高まるようになったことが影響してか、今回の参院選のことを口にするようになりました。

彼女なりに政治への不満、将来への不安などがあるようで、「今回は○○党に投票する!」「○○党は○○○○について真剣に考えた政策を展開しようとしている!」などと、これまでの無関心さがウソのような関心の高さや興味を持っているようなのです。

現在、政治への関心の薄さは投票率に現れているようで、(今更誰に投票したって政治やくらしは何も変わらない)という風潮が根底に根強くあるようです。

そうした現状を考えると、娘の変化には驚かされたのです。

それだけ今の若者たちにも政治への参加意識は高まってきているのかもしれません。もっと言うと自分たちの将来への不満と不安が見に迫ってきているのかもしれません。

もしかしたら若者たちの投票率も上がって、大きな政治の変化が期待できるのかもしれません。そんなことを娘の言動からちょっぴり感じた次第です。

2025.6.25「夫婦二人旅、あそこに行きたい!あそこにも行きたい!」の巻

3月、石垣島に息子家族や娘たちとの家族旅行に出かけて以来3ケ月が経ち、たまに夫婦で次にはどこに行こうかという話になることがあります。

今話題に上がっている旅行先は、①宮崎県 ②北海道の雪まつり ③東北・大震災の跡 ④東北3大祭りの4カ所です。

①宮崎県は、高千穂峡、青島、鬼の洗濯岩、モアイ像のある公園などが目的地です。

②雪まつりは、以前から一度は行きたいと思っていた場所です。札幌では暖冬の影響で年々、開催に困難が大きくなっていると聞いています。日本や北海道の冬が大きく変化しないうちに行ってきたい場所です。

③は東日本大震災の跡を巡る旅旅です。わたしは震災1年後に行ったことがあるのですが、妻も娘も一度は行ってみたい、見て見たいという思いをもっているようです。

④はねぶた祭、竿灯まつりなど、東北の3大祭りを巡る旅です。

実際に計画を立てる段になると、季節的な暑さ寒さの事、妻の仕事の都合、孫のお世話のこと等等、いろいろと調整しないといけないことがたくさん出てきます。

とはいえ、周りの調整を重視しているといつまでたってもどこへも行けません。

思い切って「行く」と決めることがすべてのスタートになると夫婦で話し合っています。

果たして今後、行先はどこになるのやら。年を重ねるに連れ優柔不断になっている自分がいることをはっきりと自覚しています。

夫婦でなら決断することもじきにできると思います。

2025.6.21 「娘からの父の日のプレゼントは洗顔クリーム」の巻

隣県に住む娘が有給休暇を使って帰ってきました。

その際、父の日のプレゼントを持ってきてくれました。今回は画像の左側の「メナードの洗顔クリーム」でした。

実は、右画像の「無印良品の化粧水・乳液」、真ん中画像の「日焼け止めクリーム」もここ数年使っています。

定年退職前くらいの頃から、お肌の手入れの必要性を娘や女房から聞かされ、少しずつお肌の手入れをしなくちゃと思うようになり、朝晩、実行するようになっていました。

特に顔のシミも少し気になるようになったことも関係しています。やはり、年齢を重ねるに連れ、お肌の手入れはするに越したことはないように思います。

娘がプレゼントしてくれたのは、ちょっと高級な「メナードの洗顔クリーム」。

何か使うのがもったいなくて小豆粒くらいの量を使っています。

ただ、お肌の手入れをしっかりやろうとするとなかなか手間暇がかかるもので、今まで、(何で女房や娘は化粧に時間がかかるんだろう)なんて思っていましたが、ようやくその気持ちが分かってきました。

手入れをしたからと言ってどうなんだろうとは思いますが、ここ数年の猛暑・酷暑・紫外線への対策の必要性などを考えると、とにかく「お肌のお手入れ」を欠かさずしていこうと思います。

2025.6.18「アジサイを火鉢に浮かべて楽しむ」の巻

先日、女房と二人で近くの神社の菖蒲園と通称「あじさい寺」の2カ所の花を愛でに行ってきました。

菖蒲園には80種類の菖蒲が育っていました。入場料300円ですからそれほど広くはありません。

当日は梅雨の合間ということでたくさんの方が来られていました。わたしたちと同年齢の御夫婦、おばあちゃんと娘さんの二人連れが目立っていました。

町の観光協会の方がドローンで菖蒲園の撮影もしていました。

続いて近くの通称あじさい寺に行きました。そこはまだ5分咲き程度でしたが、ゆったりとした雰囲気の中でゆっくりとアジサイの花を見ることができました。

その寺の境内では手洗い場に水をためてアジサイの花を浮かべて鑑賞する場所がありました。

それを見て(そうだ!我が家には使ってない火鉢がある。それにわが家に咲いているアジサイを浮かべてみよう!)と思いつきました。

我が家にはアナベル、一般的なアジサイ、カシワバアジサイなどが咲いているので、適当に取ってきて浮かべました。我ながらよい出来栄えだと思いました。

いちばん喜んだり感心したりしてくれたのは2番目の小学2年生の孫(女の子)

梅雨の雨にもぴったりだし、晴天の時だって涼しげです。

女房が「メダカも入れてあげたら?」と言うのですが、火鉢の水は水温も高くなるだろうし、酸素もないので止めておきました。

アジサイの花も1~2日もつくらいだと思います。それでも、こうした楽しみ方もあるのだと自己満足しています。

みなさんも飾ってみたらいかがですか?

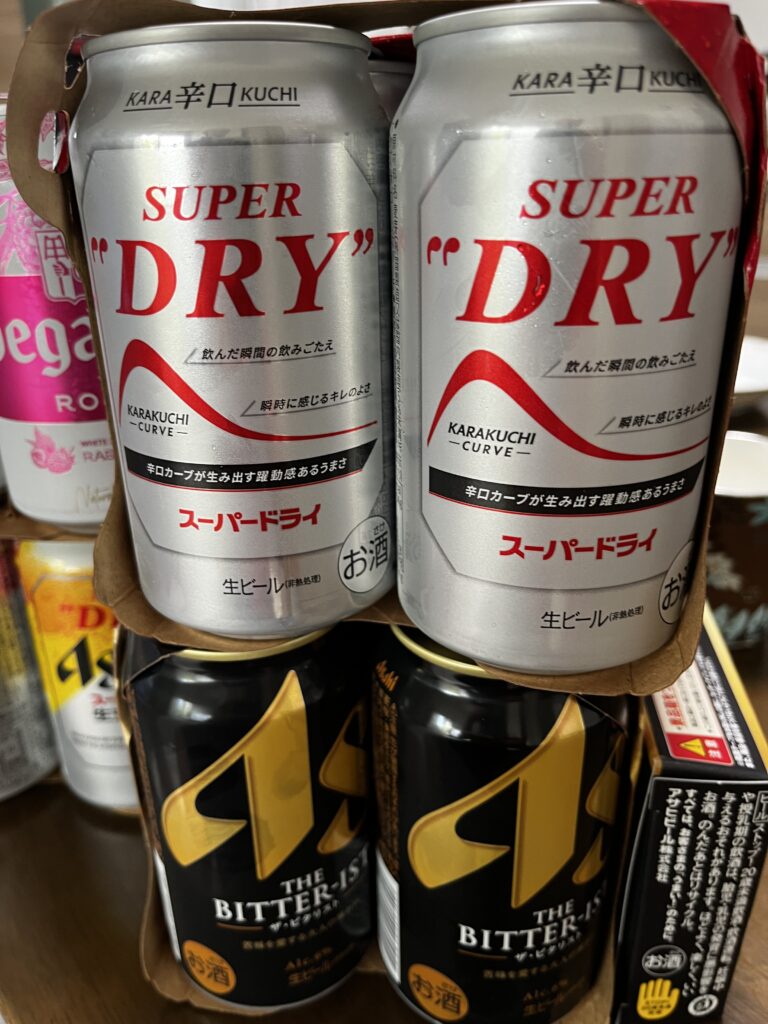

2025.6.15「父の日のプレゼントはビールに限る!」の巻

我が家では、ここ数年、父の日のプレゼントは「ビール」が恒例になりつつあります。

今年は「スーパードライ 生ジョッキ缶 6本」「アサヒ ザ・ビタリスト 6缶」「アサヒ スーパードライ 6缶」「ヒューガルデン・ロゼ 4缶」をもらいました。

プレゼントは息子夫婦からです。

プレゼントを何にしようか考えることも大変だと思うし、毎年もらうのも気が引けていたのですが、ビールと決まっていれば負担も軽いのではないかと思うようになりました。

今年のように種類を変えてという趣向もおもしろいし、いろいろな味わいを楽しみながら飲むこともできるので、たいへんありがたい父の日のプレゼントでした。

さて、話は変わりますが、わたしはわたし自身の父への「父の日のプレゼント」をしたことがありませんでした。

父は40数年前に事故で亡くなりました。ちょうど就職したばかりの頃で、プレゼントする機会がなかったと記憶しています。

当時は「母の日も」カーネーションを1輪プレゼントするくらいが普通のことで、まだまだプレゼントをするという慣習的なものは薄かったと思います。

ましてや「父の日」という言葉もまだまだ一般的ではありませんでした。

わたし自身が父の日を迎えるにあたって、父のことを少しだけ思い出す日でもあります。

2025.6.15「大梅の梅干づくり・梅ジュースづくり 1」の巻

わたしの周りでは、自宅で梅干をつける人がずいぶんと少なくなりました。

昔と比べてどれくらいの人が梅干をふだんから食べているのでしょうか。

私の家には小梅の木があるのでほぼ毎年のようにつけてきました。

自宅で作るのと買ってくるのとではどちらがお得なのでしょうか。

私の家族のように「一日1個は食べる」ことが日常ならば、自宅で作った方が安上がりかもしれませんね。

女房のお姉さんのお宅では、大梅の木を10本程度植えてある土地があり、6月上旬、大梅(青梅)の収穫に行ってきました。

去年はあまり実がついていなくて収穫量はそれほどではありませんでした。

今年は豊作で大きな青梅がたわわと実っていました。

姉夫婦は二人とも70歳代、わたしたち夫婦も60歳代ですから、あまり高い所の梅は無理して取れません。ケガしてもつまりませんからね。

梅の木は腕や頭などに当たるととても痛いので、帽子(義兄はヘルメットを被っていました)、長袖姿で大梅取りをしました。

コンテナ4配分以上は収穫しました。人というのはやはり欲張りで、(採らないともったいない)という貧乏いつも働くもので、とにかくいつも以上に粘り強く作業に打ち込みました。

天気も良かったので作業は1時間半くらいで終わりました。

家に帰り、洗って天日干ししたり、近所の方に分けたりと大忙しの一日でした。

梅干づくり、梅ジュース作りは女房主体で進めていきます。

瓶の中の梅がくさったり、カビが生えたりしないように注意して可愛がってあげたいと思っています。

2026.6.14「孫の掛かり付け医への通院も私のお役目!?」の巻

今年もすでに半年経ちました。この間に3人の孫はそれぞれに発熱したり、具合が悪くなったりで何日か学校や園を休みました。

1月には3番目の孫が嘔吐・下痢で5日間園を休みました。

2月には3番目の孫が発熱して2日間、2番目の孫が発熱で4日間休みました。

5月は2番目の孫が発熱で3日間、1番目の孫が発熱で2日間休みました。

そして今月6月は3番目の孫が発熱で3日間休みました。

今、学校や園では発熱後、平熱に戻って24時間は家で様子をみてほしいという感じで、一度発熱すると何かと大変なんです。

嘔吐・下痢なんかも同じように休まなければなりません。

息子(パパ)も息子の奥さん(ママ)も働いているので、いちばん融通のつくわたしに、こどもたちが欠席するときは様子を見守る役が回ってくるのです。

発熱するとコロナ感染やインフルエンザなどが疑われるので、何度となくわたしのひざの上でPCR検査やインフルエンザの検査をしてきました。

とても感心なことに3人の孫とも、検査にも薬をのむことにもずいぶんとなれたものです。掛かり付けの病院の看護師さんも、すっかりわたしの顔も覚えてくれていて、とても親切にやさしく対応してくれてありがたく思っています。

わたしはまだまだ病院にかかることがたいへん少ない状況ですが、こんなに近所の内科医さんとお近づきになれるとは思いもしませんでした。

小学校でも園でも、いろいろな感染症だったり出席停止につながる流行が頻繁に起こるので、親も子育てに関わっているじいさん・ばあさんもなかなか大変な時代だとつくづく思います。

3人の孫は何度となくコロナにもインフルエンザにもかかりました。

世話するわたしたちにもうつらないかと、何かと心配したり注意したりしてかかわっています。

一番下の孫はまだ年中です。今のような状況はこの子が小学校の高学年くらいに成長するまで、まだまだ5~6年かかります。わたしもわたしの女房も、今の健康を維持しなければと思う毎日です。

2026/6/12「イチゴジャムづくり」の巻

この時期になるとスーパーのイチゴも安くなりますが、妻が1パック100円程度で購入して来てくれる時期でもあります。

勤め先の方の知人がイチゴ農家のようで、たいへん安く売ってくれるのです。イチゴも収穫の最終時期を過ぎようとしている時期なので、安くしてくれているようです。

この日も10パックくらい買ってきてくれたので、思い切っていちごジャムを作りました。

上の画像のような量の5パックをいちごジャムにしました。今はユーチューブなどでレシピが紹介されているので、その中から自分でできそうで簡単なものを見ながら作ってみました。

①イチゴの量の60%程度の砂糖を混ぜる。実際には砂糖を50%程度にしました。

②同時にレモン汁も入れる。(昨年我が家で収穫して冷凍してあったレモンを解凍して使用しました。)

③イチゴをはんぶんにきる。砂糖とレモン水を混ぜて4時間程度おく。レシピには一晩とありましたが、時間的に無理だったので・・・・この段階ですごく汁がでてくるんですね。真ん中の画像がそれです。初めての経験でびっくりしました。

④中火で火にかける。水分が多かったのでかなり時間を要しました。

こうして作業を進めていくと、鍋いっぱいだったイチゴが1/3程度に煮詰まっていくんですね。

出来上がったイチゴジャムは思っていた以上に少ないという印象でした。

ほとんどのジャムを冷凍保存しました。段々解凍して夏くらいまでは十分にいちごジャムを楽しめそうです。

日々、有り余るような時間も、こうしたちょっとしたことをし出すと、あっという間に時間が過ぎていきます。何よりも作り上げた後のやり遂げた感が何とも言えない爽快な気分でした。ちょっとした出来事に充実感を覚えるものなのですね。

2026/6/10「見違えるようになった錆びた扇風機」の巻

カバーが錆びついた扇風機、捨てるべきかそれとも・・・・

我が家には3台の扇風機があります。1台は背丈が低くて高くならない扇風機、1台は羽を囲むカバーがうまくはまらないので紐で結び付けている扇風機、最後の1台は羽のカバーがさびてしまっている扇風機です。

そこで、いちばんしっかりしていたのはカバーが錆びついた扇風機。

時間を持て余し気味のわたしは、錆びついたカバーを水性ペンキで塗ることで、もしかしたらきれいになるかも・・・なんて思ってさっそくペンキを塗ってみることにしたのです。

ちょうど家には水性ペンキ(セリアで購入した水性塗料:100円)しかなく、試しにちょっと塗ってみたら、乾いた感じがとてもよく感じました。

まず前側のカバーだけペンキを塗ってみることにしました。

この作業はとても簡単であっという間に作業は完了し、外で風に当て乾かしました。

その後はめてみると、意外と感じがよくて、遠くから見れば新品のようでした。

そんなわけで扇風機の風に当たってみると、たいへんさわやかな気分になるので、ひとというものはおかしなものだと自分ながら笑ってしまいました。

ただ、問題が1点。カバーは前側と一番後ろ側と2枚あって、後ろのカバーも塗ろうと外しにかかったのですが、カバーを押さえてある留め具が錆びついていて外れないのです。

これは外すことも塗ることも諦めざる負えませんでした。

それでも前からみれば新品のような錯覚さえしてしまうので、危うく捨てることまで考えていた扇風機が生き返って、わたしも幸せ気分の一日になりました。

捨ててしまえば簡単な事でしたが、少し知恵をしぼってみれば、まだまだ使えるものもあるということを再認識しました。

2025.6.8「社説 結婚に関して、谷川俊太郎さん『ひとり暮らし』から」の巻

先日、こんなニュースが流れました。「出生数、初の70万人割れ。出生率1.15」記憶に新しいニュースで、将来に対する不安を掻き立てられてニュースでした。

そして今日の朝刊のコラムに結婚や出産への不安に関する記事が載っていました。

谷川俊太郎さんが「ひとり暮らし」の中で、「葬式に出るのはいやではない。結婚式に行くのよりずっといい」と書かれているというのです。

その理由について谷川さんは「晴れの日の二人の未来が心配になる」「二人を祝福したいと思うば思うほど、心配の種(土地代も高い、子どもへもお金がかかる、老後はどうか・・・)がつきない。

葬式の場合、個人の人生は完結していて心配することはない。その人の人生が完結しているから。」

わたしは社会人として働き始めた時、いつか伴侶と出会い、子どもを授かり、幸せで安定した家庭をもちたいと思っていました。

こうした思いを持つ人は周りにたくさんいたと思います。

そして、この数十年の変化の中で世の中の状況や人の考え方も大きく変容してきました。この急激な変わりようを誰が予想していたでしょうか。

それでもよりよい人としての暮らしが安定的に継続されるよう、政治にきたいするしかないと思うのですか。超複雑化した社会構造の中、主義主張にとらわれることなく英知を結集してほしいと切に願うばかりです。

2025.6.4「さようならミスター」の巻

「さようなら ミスター ジャイアンツ」「さようなら ミスター プロ野球」「さようなら ミスター」

6月3日、朝の早い時刻に長嶋茂雄さんの訃報が流れました。

息子さんの長嶋一茂さんは「野球の星にかえりました」とコメントされてと聞きました。

わたしは朝からサザンオールスターズの「栄光の男」を聞きながら朝刊を読みあさりました。

『ハンカチをふりふり あの人がさるのを 立ち喰い蕎麦屋のテレビが映してた・・・・「永遠に不滅」と彼は叫んだけど 信じたものはみんな メッキがはがれてく・・・・』

長嶋さんが引退されたのは1974年ですから、1957年生まれのわたしは17歳でした。長嶋さんの現役生活が17年ですから、わたしが生まれたころにプロ野球で活躍され始めていたということになります。

当時の時代背景の中、当然のように「巨人・大鵬・卵焼き」世代です。

小学校3年生の頃に草野球(ソフトボールでの)を始めました。わたしの小学校では6年生になると学級対抗ソフトボール大会があり、女子もチームを作って参加していました。

また、子供会の町別ソフトボール大会も盛んに行われていました。わたしも4年生の頃から町のチームの練習に参加し、6年生になったときには町のチームユニフォームもでき、大いに盛り上がった記憶があります。

小学校3年生のころから、学校から帰るとグローブをもって空き地に行って「捕り打ち」をしました。

これは、一人が打ったボール(フライ)を捕った子が打てるという簡単なルールでした。とても懐かしい思い出です。被っていた帽子はほとんどの子がGマークをつけていました。もちろんわたしもジャイアンツのGマークをつけていました。

長嶋選手も好きでしたが、わたしはどちらかといえば王選手のファンでした。やはりホームランに憧れていたのでしょう。

あの頃、ソフトボールが好きな子・得意な子はサードをやりたがっていたように記憶しています。もちろん長嶋選手へのあこがれ、華のあるポジションへのあこがれが強かったのだと思います。

真っ暗になるまでソフトボールで遊んで、帰宅後の夕食時はテレビで巨人の試合を見ることも多かったように記憶しています。

野球盤のゲームも盛んにやりました。学校の休み時間には鉛筆の六角形の一面一面にアウト、ヒット、二塁打・・・ホームランと書いて、転がしてゲームをしたものでした。男の子の話題は巨人のこと、長嶋選手のこと、王選手のことが多かったように思います。

そういえば「巨人の星」を筆頭にいろいろな野球漫画もたくさん読みました。長嶋茂雄さんの記事を読みながら、いろいろなことを思い出しました。

こうして今考えると、ほんとうに良き時代に生まれ育ったなあと改めて思います。ほんとうにミスター、よい思い出をいっぱいありがとうございました。

2025.6.1「人生の下り坂を楽しむ」の巻

朝刊の「みんなの声」(読者からの投稿のページ)に、83歳男性からの投稿が掲載されていました。

題名は「人生の下り坂」を楽しむでした。

内容は、わたしたちのような年齢の方々想像できるのではないでしょうか。80歳を超えた現在は下り坂にいるけれども、健康に恵まれた今は、ゆっくりと一日一日を進んでいく下り坂を楽しんで生きたいという内容でした。

わたし自身、今現在「下り坂」で生きているという認識を持っていませんでした。

というより考えたこともなかったという表現の方があっているかもしれません。

これまでは仕事に生きたり、家族を支え支えられたりしながら悲喜交々の山あり谷ありの人生だったように思います。

しかもその道は上り下りを繰り返しながらも、漠然と頂上を目指す上り道だったように思います。

しかし、確かに今、完全退職して、毎朝孫を保育園に送っていき、週に何度かの運動クラブで汗を流し、あまりストレスを感じることなく過ごす日々は、「人生の下り坂にいる」という表現があっているように思います。

この下り坂、上り道と同じように長くて果てしない遠い道であってほしいと、今は思っています。

まだまだ健康寿命を楽しんで生きたいと思います。それにはやっぱり「ありがとう」と「感謝」の気持ちが大切なのかもしれません。

2025.5.31「犬の前庭障害」の巻

5月27日、我が家の愛犬(ミニチュアダックスのメス)が突然、前庭障害になりました。

昼前、毛布の上で寝ていた愛犬が目を覚まし、起きようとして転がってしまいました。

そして、起きあがったかと思ったらフラフラして、何度も倒れました。おしっこをするやらウンチをするやら、挙句の果てに吐きもしました。首を左右に振る感じで、目が左右に揺れていました。

早速、かかりつけの獣医さんに診てもらいました。診断名は前提障害といって、人で言うとメニエール病のような症状に近いそうです。

犬の前提障害をインターネットで調べると・・・・

☆前提という器官は、頭や眼の位置を正常に保ったり、体の平衡感覚を維持したりする神経系の器官のことです。

☆これらの器官が正常に働くことによって、ヒトや動物は、まっすぐ立ったり、転ばずに歩いたりできるようです。

☆しかし、前庭障害が起こると、首がねじれて傾げたような姿勢をとる「斜頸」や、眼球が左右や上下または回転するように揺れる「眼振」、ふらつき(平衡障害)などといった特徴的な症状が出るようです。

☆斜頸や眼振があるとまっすぐ歩くことができなくなり、歩こうとしても転んだり、グルグル同じ場所で旋回してしまい、重度になると立つこともできなくなるようです。

☆眼がグルグル回ってしまうために、車酔いのような状態になり、吐き気が生じて涎をダラダラたらしたり、食事がとれなくなってしまう場合があるそうです。

27日28日と、二日間、点滴を受けたり注射などの治療をうけました。

今日で4日目ですが、左側への傾斜も軽減され転ぶこともほとんどなくなりました。

眼振もほとんど落ち着いてきました。食欲も70%程度は戻ってきました。

まだ完全に治ったとは言い難いですが、改善の方向に着実に向かっているのでほっと一安心です。

2025.5.30「コインランドリーはなつかしい青春の思い出の場所」の巻

明方、いつも一緒に寝ている愛犬が羽毛布団の上におしっこをしてしまい、朝早くから近くのコインランドリーに行きました。

わたしはコインランドリーへいくのが好きなんです。というのも、東京で過ごした大学時代、よくお世話になったコインランドリーを思い出すからです。

3畳一間で9000円の家賃、そんなアパートで大学生活をスタートさせた青春時代。もちろん洗濯機などありませんから、銭湯に隣接するコインランドリーをよく利用しました。

たまった洗濯物を洗って、乾燥機にかけました。コインランドリーや乾燥機の存在は、東京で初めて知りました。特に何か記憶に残るエピソードがあるわけではありません。

それでも、洗濯や乾燥が終わるまで雑誌を読みながら時間を過ごしたこと、知らない人を見てその人の生活を想像したこと、たまに何かの会話をしたことがあったかもしれません。

ちょっぴりわびしさもあったように思いますし、故郷のことを思い出すこともあったように思います。

コインランドリーの何とも言えないにおい、夏の暑さ、冬の温かさなど、肌で覚えている記憶も40年以上経っても色あせないように思います。

仕送りがあったとはいえ、潤沢な生活費ではなかったので、いつも洗濯物はためにためていました。冬の乾燥機で温められた衣類の温かさ、本当に懐かしい思い出です。

今のコインランドリーのようにきれいな施設ではなかったように思いますが、二度の戻ることのできない青春時代の一コマが、あの場所には確かにあったように思います。

2025.5.26「孫の宿題から ひらがな・カタカナの書き順、大丈夫?」の巻

2人の孫は、学校から帰ってくるとすぐに宿題に取り掛かります。これはこれで感心なことです。

だいたいの場合、1年生の孫の宿題が終わるころに6年生の孫も帰ってくるので、毎日、子どもたちの宿題の様子を見守る日々が続いています。

二人とも書き取りが必ずといっていいほど宿題に出されています。

1学期、1年生の子はひらがなとカタカナを漢字帳に書いていました。するとひらがなでもカタカナでも、本当に書き順が適当なのです。何度言ってもなかなか正しくなりません。

1年生の孫が書き取りの宿題をしているときに6年生の孫が帰ってくることがよくあります。

そんな時、6年生の孫は妹の書いている様子を見て、自分もお手本を示すようにひらがなやカタカナを書いて見せることがあります。

すると、6年生の孫の書き順も、いくつかの文字書き順が違うのです。

漢字の書き順なら自分にも間違えて覚えていた覚えがあるので理解できます。

しかし、ひらがなやカタカナで書き順が違っていると、???????とおもわざるをえません。

今の子供たちは、学校の勉強ではタブレットを使うことがよくあり、入力することはあってもノートに書くことが、以前の子供たちと比較すると、極端に少なくなっさているようです。(書き順がちがっていても、そんなに困ること美ないのかな)

2025.5.21「足底腱膜炎再発」の巻

今から4~5年前、足のかかとが痛くて、歩くことがとても不便なことがありました。

その時は、隣街の治療院で測定腱膜炎の診断を受け、体外衝撃波治療を受け2~3ケ月かけて治療しました。

完治したわけではありませんが、週一度の通院、痛みの和らぎも治療成果として出てきたので、通院をやめました。

以来、何となく痛みもなくなっていました。

昨年の春から本格的にバウンンドテニスを始めて、しばらくしてから段々右足のかかとに痛みが感じられるようになりました。

特に目覚めた後は立ち上がったり、歩き始めたりする際に強い痛みを感じるようになりました。歩き始めれば痛みを忘れてバウンドテニスはできるのですが、終わると同時に強い痛みを感じるようになりました。

同じバウンドテニス愛好者の方々に相談すると、ストレッチがいいという声が圧倒的でした。

そこで、さっそくYouTubeで調べると、3つのストレッチが効果的なようでした。

①足裏ストレッチ ②ふくらはぎストレッチ ③階段ストレッチの3つです。

とにかくこの3つのストレッチをしばらく継続してやっていこうと思います。もし興味がある方は検索してみるとよいかもしれません。どれほど効果があるかは分かりませんが、ものは試しという事で・・・・。

2025.5.19「月曜日はバウンドテニス(ラージボール)」の巻

市のバウンドテニスクラブに入って1年半が経ちました。バウンドテニスというスポーツを聞いたことはありますか?特徴をいくつか紹介します。

①コートは片面が横3m×縦5m、ネットの高さは50cm

②ボールは画像のような柔らかくて大き目のものを使います。直径は約9cm。強い打球が当たってもあまり痛くはありません

③ダブルスで打ち合います。必ず交互に打たなければいけません。一人が連続して打つことはできません。

④ボレーをする場合は、サーブをする一人目から数えて4人目からすることができます。

⑤わたしたちのクラブの練習時間は2時間で、結構休憩時間をとっています。何しろ皆さん高齢ですから。

⑥基本的に月曜日の午前9時半から2時間です。

わたしが入っているクラブでは、約8割が女性で、正確には分かりませんが平均年齢は70歳くらいでしょぅか。わたしは今67歳ですから、若手に部類に入ります。

皆さん、和気あいあいと運動することに喜びを感じているようです。

特に大会や交流試合のようなものはないので、うまい人と多少慣れていない人とのギクシャク感がないところもこのスポーツの良い所です。

聞いたところによれば、少し前までは県内に複数のクラブがあったようです。

しかし、徐々にクラブが減少し、いくつかのクラブが残ったそうですが、クラブ間の交流や交流試合のようなものはないそうです。

2025.5.17「雨が降る土曜日は特にすることもなし、それでも・・・・」の巻

雨が降ると外に出ることもできず、外での作業をすることもできず・・・・

さて、皆さんは週末の雨の土曜日をどのように過ごされていますか?

今は午後4時前の時刻。外は今も降り続く雨。さて、朝から今までの自分の過ごし方を書いてみます。

①7時頃に起床。普段よりも1時間以上遅かったですね。雨が降っていたこともあり、早く起きてもなあなんて布団の中で思っていました。

②朝食の支度。これはパンと果物、ゆで卵、コーヒーと簡単なもので済ます

③お風呂掃除

④40年ほどの我が家の改築・改装など、家にまつわる書類の整理

⑤お昼ご飯。冷凍ピザと冷凍たこやきを温めて食す

⑥ブログを書く

⑦過去14年間の日記帳の整理

⑧再びブログを書く といった状況で今を迎えています。

この後は大相撲を見てひいき力士を応援します。とはいえ。今の相撲はたいへん面白いので、どの取り組みも目が離せません。

その後は。夕食で、娘が帰省してくるので息子たち家族も入れての麻雀大会で夜中まで過ごすことになりそうです。

なんだかんだと言っても、あっという間に時間は何気に過ぎていくものですね。これを充実した一日といったものなのでしょうか・・・・・・

2025.5.16 「ムカデ騒動のその後 虫駆除スプレーの効果」の巻

娘のムカデ騒動の後、娘は早速、防虫スプレーを買っていろいろな場所に吹きかけて予防対策をしたと聞きました。

我が家ではムカデに刺されたことこそありませんでしたが、何度か家の中にムカデが出現したことはありましたし、草取りをしていてムカデに遭遇したことも何度もありました。

娘の対策を聞いて、わたしも早速防虫スプレーを買ってきました。

一昨日、近くのホームセンターで防虫スプレーを購入し、昨日1階2階の窓、網戸、窓のサッシに防虫スプレーを吹きかけて置きました。

すると今朝のことです。新聞を取りに外に出てみたら、郵便ポストの上や下、窓のサッシの下などにカメムシが数匹転がっていました。

始めは(何だろう?)と思いましたが、すぐに防虫スプレーの効果なのかもしれないと思いました。

それが確かかどうかははっきりしませんが、それ以外に思い当たりません。

わたしが購入した防虫スプレーには効き目が4か月と書かれていました。

いよいよ梅雨入りがそこまで迫っています。

じめじめした梅雨を何とか虫に悩まないくらしがくることを望んでいます。

2025.5.13「久しぶりに小梅をつけました!」の巻

我が家の小梅の木、今年は豊作でたくさんの小梅がなりました。

例年、気づいたとこにはアブラムシが小梅や枝全体にいっぱいついていて、梅干づくりを断念していました。

そこで今年は花が終わった直後に消毒をしました。その関係か、アブラムシのつき方が例年よりもずっと少なくすみました。

ということで、13日に妻と小梅を収穫し、ヘタをとり、塩をふって、梅酢が上がってくるまでしばらく待つ段階まで作業を進めることができました。

あとは義姉のところから大梅をいただいて、こちらも梅干づくりを進めることになります。

昔は亡くなった母がしていた作業ですが、今では私と妻の作業となっています。はたして、この作業は息子たちに伝えられていくのでしょうか? 難しいかなあ。

2025.5.12「娘、ムカデにかまれて大騒動!」の巻

昨日のお昼ごろ、隣の県に住む娘からライン電話が入りました。「ムカデにさされた!」

娘に様子を聞くと、

①休みだから洗濯をしようとして洗濯物を洗濯機に入れようとしたら、突然痛みが走った。

②洗濯物から手を抜くとなんとムカデにかみつかれていた。ムカデは15cmくらいあった

③ムカデを振り払うと洗濯機の下に隠れた④刺されたところが2カ所あって、ムカデの牙?のあとだと思う。

⑤腕が赤くはれていてじんじんする感じがする。

娘から連絡を受けた時は、ちょうど私たち夫婦と妻の母(96歳)とで出掛けていて車の中でした。

わたしたち夫婦はムカデに刺された経験はなかったので、96歳のお母さんにムカデに刺された時の対処方法を早速聞きました。

すると、「すぐに刺されたところから毒を抜くようにして、水に流さなくちゃいけないよ。」というので、さっさくそのことを娘に伝えました。

娘はその後、20分程度、さされたところをつねるようにして毒だし?をしていたそうです。

そのあと、洗濯機の下から這い出してきたムカデを退治して、薬局に行きムカデ等の虫退治スプレーや薬を購入しました。

夕方になって少し発熱(37.5度)と気だるさがあったようでした。それ以外は気分が悪くなったり頭痛がしたりはしなかったようでした。

翌朝は熱もなく、腫れや多少の痛みはあったようでしたが、無事出勤しました。

ムカデはおそろしい!気を付けようもないのですが・・・

ところで、一番驚いたことが96歳の義母のムカデ対応知識を的確に素早く私たちに教えてくれたことでした。義母はまだまだ達者なんだとつくづく思いました。

多少足腰は弱くなってきていて、歩く時には手をもったり、転ばないよう腰に手を当てたりといった配慮はしていますが・・・・それにしてもいざという時の対応はさすがでした。

2025.5.11「我が家の孫への誕生祝プレゼントは・・・」の巻

皆さんのお宅では、孫への誕生日のお祝いにどんなプレゼントをしていますか?

孫といえばたいへんに小さいので、何をプレゼントしたらよいかと迷われているお宅も多いことでしょう。

我が家も御多分に漏れることなく、一人目の孫が1~2歳ころには何らかのプレゼントをしていたように記憶しています。

しかし、3歳ぐらいの時からA4サイズの写真用光沢紙に1年間の思い出の画像を散りばめて印刷したものを額に入れてプレゼントするようになりました。もちろん、じいさんとばあさんの一言も書き込んで・・・・

普通プレゼントというと、孫から欲しいものを聞き出して買ってあげたり、じいさんやばあさんの思いを託したプレゼントにしたりと、いろいろ考えられます。

とはいうものの、後々残るものではないように思えて、何か別のものはないかと考えた挙句、行きついたのが1年間の思い出の画像というわけです。

額の中に一枚一枚重ねていくので、後でよい記念のアルバムみたいなものになるのではないかと思います。何と言っても費用がかからないことが最大の利点です。

物をプレゼントされたり、買い与えられたりということは日常茶飯事なので、こうしたプレゼントも後々残るものとしてはよいアイデアだと自画自賛しています。

3人の孫の誕生日プレゼントは全部これです。

ただ問題が1点あります。さすがに中学生になったらこのプレゼントはどうなんだろうと思っています。この画像の額プレゼントは小学校を卒業と同時に何か別のものにするか、中学入学、中学卒業、高校入学などの節目にお祝い金をあげるか、今のところはどちらかにしようかなと迷っています。

2025.5.10 「掃除機のいらない吸引機付き圧縮袋を購入!」の巻

押し入れの整理整頓、皆さんはどうしていますか?

終活という名目の下、数年前から押し入れの中の使っていないふとんや敷くものなどの処分に勤めてきました。といってもまだまだ押し入れの中は、目いっぱいの状態です。

布団などの圧縮袋について言うと、我が家でも20年以上前から使っていました。

しかし、それは圧縮袋に掃除機の吸引部分を差し込んで圧縮するものでした。

当初はうまく活用できていました。しかし、こちらが年齢を重ねると同時に圧縮袋自体も劣化して、空気が漏れやすく・入りやすくなり、だんだん使わなくなっていました。

圧縮袋の劣化だけでなく、年齢と共に圧縮の手間が面倒になってきたのでした。

それでも、押し入れの中をもう少し整理整頓したいという欲望は持ち続けていました。

そんな時、圧縮袋専用の吸引機付きの商品がテレビ等で見かけるようになりました。そこで、思い切ってこの商品を注文することにしたのです。

その商品は「ファミリー・ライフのファミラ掃除機のいらない布団圧縮袋 吸引機 圧縮袋27点セット」です。数日で配送されると思いますが、品物の到着が楽しみでなりません。

実際に使ってみた感想はいずれまた・・・・・。

2025.5.9 「剪定の季節 樹木の高さはどの程度に?」の巻

春本番を迎えています。我が家の樹木たちも枝を伸ばし、青々とした葉を茂らせています。「萌黄色」とはよく言ったものです。

この季節、若葉を茂らせている新緑を見るにつけ、この言葉を思い出します。本当に日本語って素晴らしい言語だなと思います。

さて、みなさんは樹木の剪定時、その高さはどの程度と考えているでしょうか。

数年前、一緒に勤めていた友達がこんなことを言っていました。「この年になると高い木の剪定は気をつけないといけないよ。脚立なんかのてっぺんに乗っての剪定なんか危険極まりない。ぼくは自分の高さになるくらいにいつも剪定するようにしているよ。」

この言葉を聞いて(なるほど。)と感心しました。こんな話をして以来もう5年程経つでしょうか。

とはいうものの、今でも3段の脚立のてっぺんに乗って剪定しています。特に脚立の4つの足の安定感には気を付けていますが…

しかし、たまに危ないなと時間したこともありました。今日もオオデマリ、カリン、さくらんぼなどの樹木の剪定を行いました。自分の身長よりもちょっと高い所で剪定していて、脚立のてっぺんにも立ちました。

それでも、てっぺんに立ちながらも(もうそろそろ3段脚立のてっぺんに乗るのも潮時かな)なんて思っている自分もそこにいるんです。

落ちてからでは遅いので、樹木の高さは、そろそろ本当に自分の身長の高さ程度に留めて置く時が来ているように思います。

2025/5/8 「ツバキ一輪 これは何だ?」の巻

ゴールデンウィークが開けて、久しぶりに市の体育館で行っているバウンドテニスクラブに参加しました。

バウンドテニスというのは、簡単に言うと室内ミニテニスと言ったらいいでしょうか。片面横3m×縦5mで、真ん中のネットは50cmの高さです。ラケットは公式ラケットのミニサイズ版。ボールは軟式庭球ボールを二回りほど小さくした感じです。

今日はバウンドテニスの紹介ではありません。

いつもは自家用車で体育館まで行くのですが、天気も良かったので自転車で行くことにしました。途中の上り坂は手押しでえっちらほっちらと自転車を押しながら歩きました。

その時です。画像のようなツバキの花一輪を見かけました。それが不思議なことに笹竹の先っぽに一輪だけ乗っかっている感じなんです。

(あれっ、葉の間に落ちたツバキの下から、偶然笹竹が伸びたの?)なんて不思議に思って写真を撮りました。

しかし、しかし、後々、翌々と考えるとまわりにはツバキなんて落ちてなかったし、ツバキの木もありませんでした。

ということは、誰かの気のきいたいたずら心からのプレゼント?だったのかもしれません。

いずれにしても、私にとってはこころが和む一瞬でした。自家用車だったら通り過ぎた景色だったと思うと、ゆっくりと自転車を使ってみることもいいことだと気づきました。

急いで生きていく年齢でもないし、ゆったりと生きる楽しさを大切にしないと気づくひとときでした。

2025/5/7 「やっぱり読書っていいものだ! 垣根涼介さんの『人生教習所』をよんで」の巻

垣根涼介さんの「人生教習所」を読んで、こんな感想をもちました。「読書はいいものだ!」

ここ最近は、ストーリーの展開の面白さを味わうことだけを本に読書に求めていたように、少し反省しました。

「人生教習所」との出会いは街の図書館でした。何かおもしろそうな本はないかと書架の間を歩いていて何気に目が止まったのがこの本でした。(人生を教習するってどういうこと?)と思ったことがきっかけでした。

本のストーリーは・・・・。

元ヤクザの、引きこもり東大生の浅川太郎、元ヤクザの柏木真一、対人恐怖症で女性フリーライターの森川由香なども面々が、自らの人生の再起を賭けて、小笠原で行われる自己啓発セミナーに参加します。

独特な島の環境やそこに暮らす人々とのふれあい、独特な日々のセミナー聴講などを通してたった10日間の間に、少しずつでも確かに変容しだしていくのでした。

たいへん個性的な三人ですが、わたしはもう一人、竹崎貞徳という人物の生き方や考え方に強い興味を持ちました。まあ年齢が近いという理由が大きかったのかもしれませんが・・・・・

「読書はいいものだ」という感想をもったのは、本を読むことで、きっと(前を向いて生きなきゃなあ。前を向いていきることってやっぱり大切なんだなあ。)と思えたからだと思います。

そして、まだまだ気持ち的に年老いてはいけないと思えたからだと思います。あと一つ、「善い本はいくらでもある」ということです。最近は図書館で本を借りることが増えました。まだまだ出会うべき本があると思って、図書館に通おうと思います。

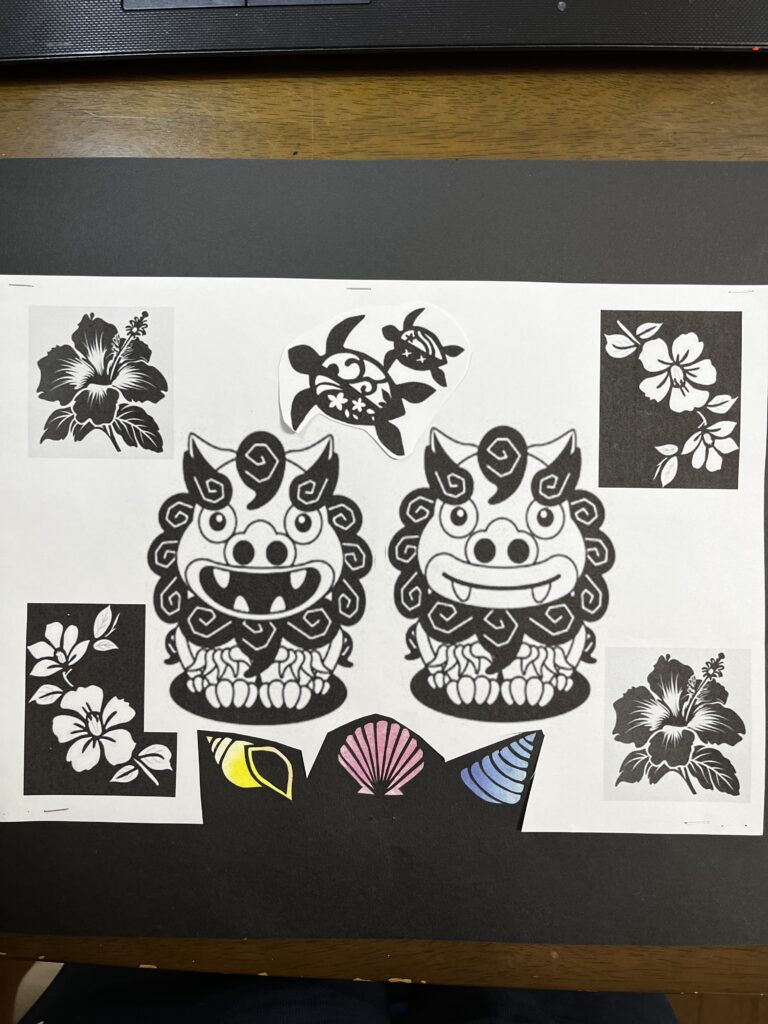

2025/5/1 「色付け切り絵『石垣島を思う』完成!」の巻

3月下旬。3泊4日の日程で石垣島に行ってきました。

天候にも恵まれ、島内ドライブ、シュノケーリング、竹富島観光など、目いっぱい楽しんできました。

そうした楽しかった日々を思い出しながら、久しぶりに色付け切り絵づくりに励みました。

わたしは特にシーサーへの興味関心がたかいので、2体のシーサーを中心にして、南国の花やウミガメ、貝などをモチーフにしました。特に切り絵の下絵はなかなか見つからないので、白黒イラストを探して下絵にしました。

色付け切り絵は手間がかかります。裏から見ると上の右画像のような状態なんです。最終的には右上と左下の花を省くことにしました。その代わりに「石垣島」と「竹富島」という文字を入れることにしました。

色付け切り絵をするためには、普段から面白い色紙を探しておくことが必要です。

わたしは100均や文房具店などに行った際には、色紙コーナーを必ず覗くようにしています。

特にぼかしの入った色紙を見つけた場合は、購入するよう心がけています。

今回の作品完成には約1か月を要しました。もちろん切ったり切らなかったり、切ったとしても30分もやらないこともありました。

切り絵も地道に少しずつ進めることが長続きさせることにつながるのかなと思うようになりました。

2025/5/2 「我が家の手作りこいのぼり」の巻

みなさんのご家庭では、どんな鯉のぼりをあげているでしょうか。

我が家では長男夫婦が同一敷地内に居を構えていますが、そんなに土地が広いわけではないので、孫の長男誕生の際に小さな団地サイズ?の鯉のぼりセットを購入して、ささやかに上げていました。

そんな状況が数年続いたわけですが、昨年、嫁さんが手作り鯉のぼりをあげたいと思いつきました。

具体的には2mくらいの真っ白い無地の布でつくられた鯉のぼりをネットで購入し、みんなで手書きするというアイデアでした。

早速購入後、みんなでマジック、アクリル絵の具などを使い、思い思いの絵がらをそれぞれが描いていきました。

このことに味を占め、今年ももう一匹の手描き鯉のぼりを購入し手づくりしました。今回はやや手抜きの感もあり、あまり塗り込まずに白い鯉のぼりが出来上がりました。

大き目のカラフルな鯉のぼりが昨年に手づくりしたものです。

白くて似顔絵が描かれた鯉のぼりが今年のものです。

上げる場所の関係もあり、雨が降ろうが上げっ放しの状態です。雨に濡れた鯉のぼりはかわいそうなのですが・・・・

2025/3/25 「アレルギー咳喘息」 の巻

(ちょっとのどが痛いかな?)と感じ始めてから2~3日でのどの痛みが増して声が枯れ始めました。と同時に咳が出るようになりました。

くしゃみではなく、何となくのどがつまるようで咳を何度もしたくなる症状。

多くの人が経験しているのではないでしょうか。若いころから「咳が止まらない」「大勢の人の中で咳が出始めて、その場から離れたことがある」という経験をされたことのある方は多いと思います。

実は、2年ほど前、咳がなかなか治まらない症状が続いたときに、妻に薦められて耳鼻咽喉科に行きました。

そこでは「呼気中一酸化窒素」の量を測ってくれました。

お医者さんの説明では、咳が継続するような「喘息」の症状が続くときには、「好酸球」というアレルギー反応を起こす細胞が主な原因だというのです。

そして、「呼気中一酸化窒素の検査」によって、気管支で好酸球がどれくらい活動しているかを知ることができるそうです。

「数値が22以下なら好酸球は安定している」「数値が22~36 ならやや活動している」「数値が37以上な明らかに活動している」と判断できるそうです。

2年前はこの数値が64で、「アレルギー性咳喘息」と診断されました。私の場合、一年に1回くらいこの症状がでるのですが、昨年は数値が68、そして今回は「84」でした。

さて、治療方法ですが、プレドニゾロン錠という錠剤を一日に一度、朝食後に7錠のむことを4日間続けます。

さらにレルベア100エリプタ30吸入用(吸入です)を一日一度、30日間継続して行います。これで咳が治まれば大丈夫です。

過去の2回は、この治療で治りました。

今回で3回目のアレルギー性咳喘息なのですが、今のところ一年に一度だけ症状が出るのに留まってくれています。

一年を通して吸引の薬を使用しなければならないような状況にならないように願うばかりです。

2025/3/12 「今年の花粉・鼻炎はきつい!」の巻

わたしが住んでいる地方は、全国的に見てもスギ花粉の飛来量が大変に多い地方と言われています。今年も例年通りにスギ花粉による鼻炎が発症しました。例年以上に目のかゆみがきついように感じています。

わたしが初めてアレルギー性鼻炎を発症したのは20代後半でした。それから40年近い年月が過ぎました。

仕事をしている最中、頭がボッーとする感覚、発熱したような気だるさ、鼻づまりなどの症状があり、耳鼻科に通院しました。

だからといって大きく改善されることはなく、当時の点鼻薬は随分と効いた覚えがありますが、あまりに効き目に2年目以降は使用することをやめてしまいました。以来、病院に行くことはほとんどない年が続きました。

2年前にもひどい症状だったので耳鼻科に通い錠剤をいただきました。今はその時の錠剤が残っていたので、服用しています。

それでも毎日服用することはなく、3月に入って5回ほど、朝だけ1錠服用しました。薬の効果は大きく、今年は例年より薬に頼ることが多くなっています。といっても家に引きこもっていることはできないので、通常通りの生活をする日々です。

アレルギー性鼻炎を発症しないスギの木の開発が、数年前に始まったというニュースを聞いたときは心躍る気持ちになりました。しかし、なかなか実用にまでは未だ至っていないようです。いろいろな治療方法も開発されてきてはいるようです。しかし、絶対というものがない以上、上手に鼻炎とつきあっていかなければいけないと、まああきらめの境地です。

わたしは杉だけでなく、いろいろなものにも鼻炎を発症します。我が家で育てているミモザ、ラグラスなどにも反応しますし、秋ごろには原因は分かりませんが鼻炎を発症します。

今月下旬に家族旅行で石垣島に行きます。島での4日間は鼻炎が治まるだろうことを期待しています。

2025/3/11 「桐のまな板を購入!」の巻

桐のまな板を購入しました。近くの街の軽トラ市で2000円の所、1500円で購入しました。

我が家ではプラスチック製のまな板を30年以上使ってきました。

手入れのカンタンさや軽さなどがたいへん便利という利点がありました。

しかし、ずっと心のどこかに木製まな板へのあこがれがありました。

音が特にいいんだと記憶しています。わたしが小さいころは母親の包丁使いのおとが朝から響いていた記憶があります。おいしい響きなんですね。

ところが手入れの手間がかかるというデメリットが大きいようで、我が家の木製まな板には黒カビがついていたような記憶が確かにあります。

それでも、軽トラ市で切りのまな板を手にした時の手触りの良さと軽さにびっくりしてしまい、思い切って購入することにしたのでした。

☆使用後はしっかり乾燥させる

☆中性洗剤は使用できるが除菌漂白剤はタブー

これらの2点を気を付ける必要があるそうです。

もう1つの気がかりは、包丁で傷んだまな板を削る段取りに不安があり、このことを店主に相談すると「1年くらいしようしたら店にもってきたら300円でカンナかけしてあげるよ」といってくれました。

幸い我が家からものすごく遠い所というわけではないので、このアフターフォローも気に入ったというわけでした。

わたしも週の半分くらいは台所で料理するようになっているので、まな板を使うことがたいへん楽しみです。

2025/3/3 「我が家にも麻雀(マージャン)ブーム到来!」 の巻

今、第三次といわれる麻雀ブームがひそかに起こっていることを知っていますか?

特に女性や子供たちに健康マージャンとして流行っているようです。

我が家でも妻がテレビのワイドショーで扱っていたのを見て、子どものコミュニケーション力や頭の回転によい影響を与えると聞き、一気に麻雀牌と台を購入する運びとなりました。

わたしは学生の頃から慣れ親しんでいましたが、ここ30年以上、牌をさわっていませんでした。

でも、家族や孫たちとのコミュニケーションの場になるならと、購入に大賛成しました。

そして、購入したのが昨年の10月、それ以来、休みの日に時間をみつけては、わたし、妻、娘、息子夫婦、5年生の孫で取り組み始めました。

たまにわたしの膝の上で1年生の孫も参加しています。

始めはポン・チーありの上がりマージャンをしばらく続けていましたが、昨年の12月に入ったあたりから、役を作っての麻雀へと移行しました。

妻、5年生の孫はまだ役を覚えきれていませんが、少しずつ上がりマージャンからの脱却を図っています。

今は、2か月ごとに全部の点数を集計して順位を競っています。

もちろん賭けマージャンなんかではありませんから、リーチがかかっても恐れなしでいらない牌を切っていくことが多いのですが、最近では、当たりたくないという気持ちが高まってきていて、いろいろと考えながら牌を切るようになってきました。

初めてたったの3ケ月で、妻や娘、息子はあっという間にわたしとそん色ないようになりました。

もともとわたしはたいしたことないんですが・・・・・たまに孫たちにもロンされてしまうこともあります。

2025/2/23 脳トレ「脳に効く 早口ことば」の巻

約1か月前に妻が購入した早口ことばの本が脳トレ博士・東北大教授の川島隆太さんと早口ことば芸人・作家の大谷健太が書かれた「脳に効く 早口ことば」でした。

以来、我が家ではちょっとした早口ことばブームが起き、未だに続いています。

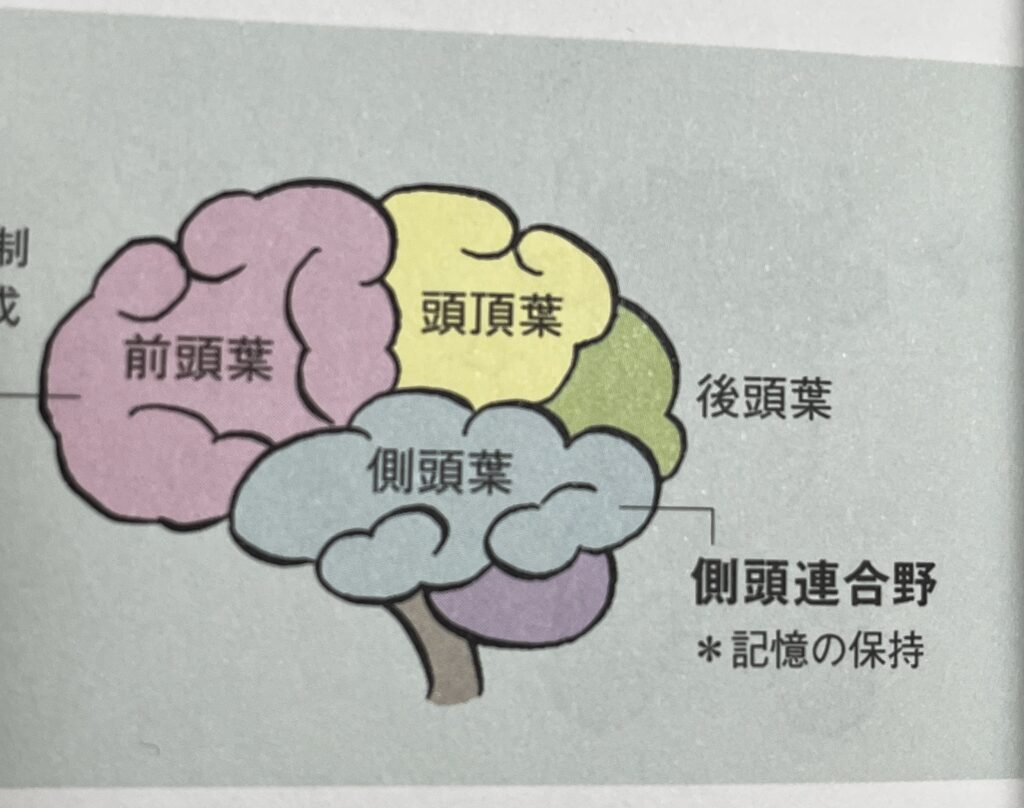

早口ことばを速く読むと

☆脳の前頭前野(思考や感情の制御や記憶の生成に係る)や側頭連合野(記憶の保持に係る)が強く活性化される

と本には書かれていました。

川島隆太先生といえば脳トレに関してはもう201年以上前からかなり有名で、DSのソフトでも一世を風靡したことがあるように記憶しています。

ただ、本を購入しなくてもインターネットで早口ことばと検索すれば、いろいろな早口ことばをみることができます。

早口ことばとして作られた言葉なので、発音のしにくさが優先され、意味が????なのは仕方のないことでしょうね。

1度言葉を見ながら言ってみて、2度目3度目は暗記して言ってみるのがよいようです。

中には暗記など到底無理な長い早口ことばもあって、これには大苦戦すること間違いなしですよ。

いずれ我が家ブームも下火になるでしょうが、習慣化できればいいなと思っています。

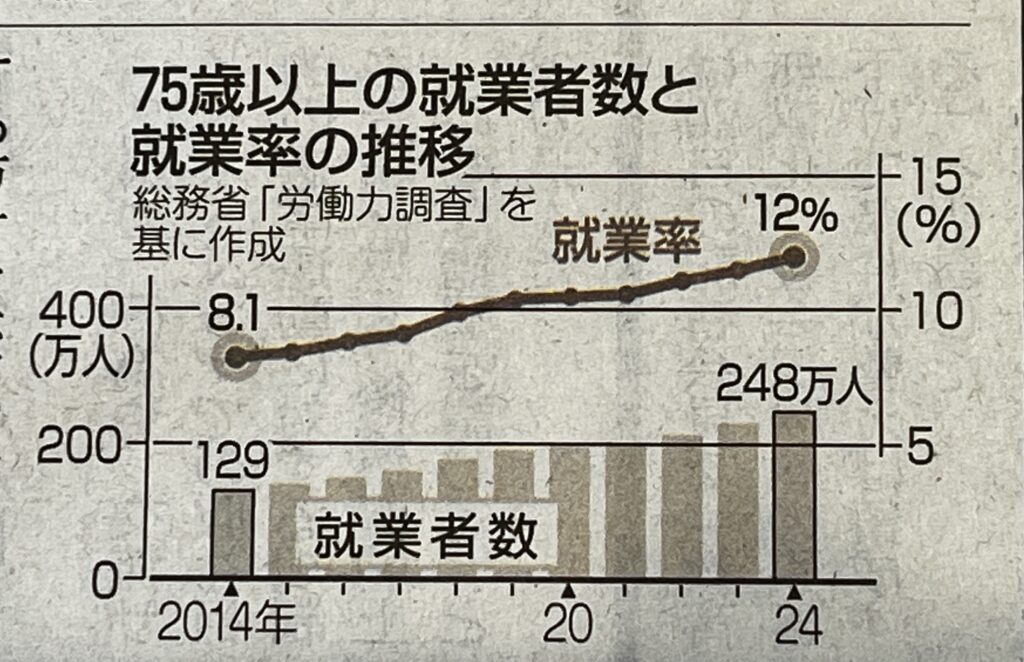

2025/2/21 「生涯、現役で働く時代がきている!」 の巻

今朝の朝刊の1面に、「働く75歳以上 10年で倍増」という小見出しが載っていました。

「248万人、12%」の数字からどんなことを感じるかは人それぞれだと思います。

75歳以上の全人数からすればたったの12%と思う方もいるでしょう。

自分の年齢と重ねてまだまだ現役で働こうと思う方もいることでしょう。

ちなみに65歳くらいの人の就業率を調べてみました。

2021年のデータですが、65歳から69歳の就業率は50.3%で10年連続して上昇しているということでした。

今は2025年ですからこの数値はもう少し上昇しているだろうと予想されます。

わたしは今年で68歳になりますが、この3月で今の任期付きの仕事を辞める予定です。

4月からはボランティア的なことをしようかと考えているところです。

物価上昇が続き、医療費なども高くなっていくことも危惧され、年金だけでの生活にもちょっぴり不安感じるなど、不安材料ばかりです。

しかし、確実に「生涯を現役で働きたい」「働けるうちは働こう」と考える時代がすでにきていることを感じざるを得ませんでした。

「少しでも収入を得たい」「収入は二の次でも働くことで生きる実感を得たい」「家にいてもなあ・・・・」「フルで働くことは無理でも、週に1.2日くらいなら・・・」など、様々な気持ちが自分の中でも錯綜しています。

働くこと、少しでも社会との関りを持ち続けること、自分の趣味を生かすことなどをうまく取り混ぜながら高齢化時代を生きていきたいなあと思います。

2025/2/20 最近の「我が家ブーム」は「早口言葉」 の巻

「生麦 生米 生卵」早口言葉は、多くの人がそして老若男女を問わず、遊んだ経験がある遊び?ではないでしょうか。

ここ数年、年齢を重ねるうちに『活舌が悪くなった!』と感じていませんか。

我が家の妻は、数年前から活舌対策をしています。もちろんわたしにも半強制的に・・・・

「ぱ・た・か・ら体操」「あ・い・う・べ体操」って聞いたことはありませんか?

「ぱ・た・か・ら体操」は、一つ一つを早口でそれぞれ5回ずつ言いった後に、「ぱたから」と続けていうことを5回繰り返すのです。口はしっかり開けて一音ずつはっきりと発音することが基本です。

「あ・い・う・べ体操」は、「あいうべ」と一音ずつはっきりと続けて言うことを5回繰り返します。最も大切なことは「べ」を言う際は下ベロを出してやや伸ばすようにいう事です。

ちなみにこの体操、インフルエンザなどのウイルス対策にもなるということを聞いたことがあるのですが、これは何とも私にはわかりません。これを朝の歯磨き後、洗面所でやるのです。

しかし、いつしか我が家ブームも過ぎ去り、忘れたころにやる程度になっていました。

ところが最近、妻が「脳に効く 早口ことば」という本をメルカリで購入したのです。

それから我が家には、孫たちをも巻き込んでの早口言葉ブームが一気に広がりました。

その様子は次回に書きたいと思います。

2025/2/18 「メガネの汚れが気にならなくなった」の巻

メガネをかけていても、メガネの汚れが気にならなくなりました。

これも高齢化した証の一つなのかもしれませんね。

ほんの数年前までは、レンズの汚れに何となく気づいて、よくきれいに拭いていました。

もともと近眼と乱視は20代のころからありました。今は中近両様のレンズを使っています。

昨年2回ほど眼科へ行って定期的な診察をしてもらいましたが特に問題はありませんでした

。レンズの汚れが気にならなくなったからといってどうということはありません。

かなしむこともありません。

だんだん老化的な現象を自然に受け止められるようになってきたんですね。

2025/2/12 「散歩で気分転換」の巻

皆さんは散歩やウオーキングをしていますか?

最近はほとんど散歩に出ることが減ってしまいました。

この一年余り、バウンドテニスというスポーツにどっぷりとはまっていて、運動はそれで充分かなと思い込んでいました。

バウンドテニスというスポーツは意外と激しいスポーツで、筋肉痛や時には足がつったりすることもよくあるんです。

週に多い時で5回ありますから、それで運動は充分かなと思ってしまいました。

しかし最近、散歩やウオーキングは違った意味で必要なのかなと思い直したのです。

☆運動の時とは異なる筋肉が鍛えられる

☆気分転換ができる ☆季節や街の変化に気付ける

☆妻と一緒なら会話も増える

散歩の旅にコースを変えるのが良いそうです。今回は妻とつつじがたくさん植えられている公園を通りました。

右は短く刈られたつつじです。思い切った刈り込みをすることで樹勢を甦らそうとの試みです。また花盛りな公園になることを期待しています。

左はサルスベリの木です。すごく高くて5m以上はあると思います。

梅の花もたくさん咲いていました。こんなに寒い日々が続いていたのに梅の生命力に感心してしまいました。

寒い日々が続いていて、家の中に引きこもりがちなわたしでしたが、反省、反省です。

こうした何気ない景色や街の景色にちょっとした変化をたくさん見つけることができました。

2025/2/8 粘土で「シーサー」を作る の巻1

我が家には30年程前体のシーサーがあります。沖縄へ旅行に出かけた友人からいただいたものです。

我が家の守り神と思っているわけではありませんが、ずっと床の間に鎮座していました。

シーサーはわたしの生活にとってたいへん身近というものではありません。

それでも、日々の生活の中で何気に目にするシーサーです。また、沖縄には2度行ったことがあり、町のいたるところにシーサーが鎮座している光景が目に焼き付いています。つまり、わたしにとってシーサーは意外と身近な存在でもあったのでした。

そんなある日、YouTubeの粘土細工を見るうちに、「ひなたぼっこの粘土を使ったシーサーつくり」のページにたどり着いたのです。

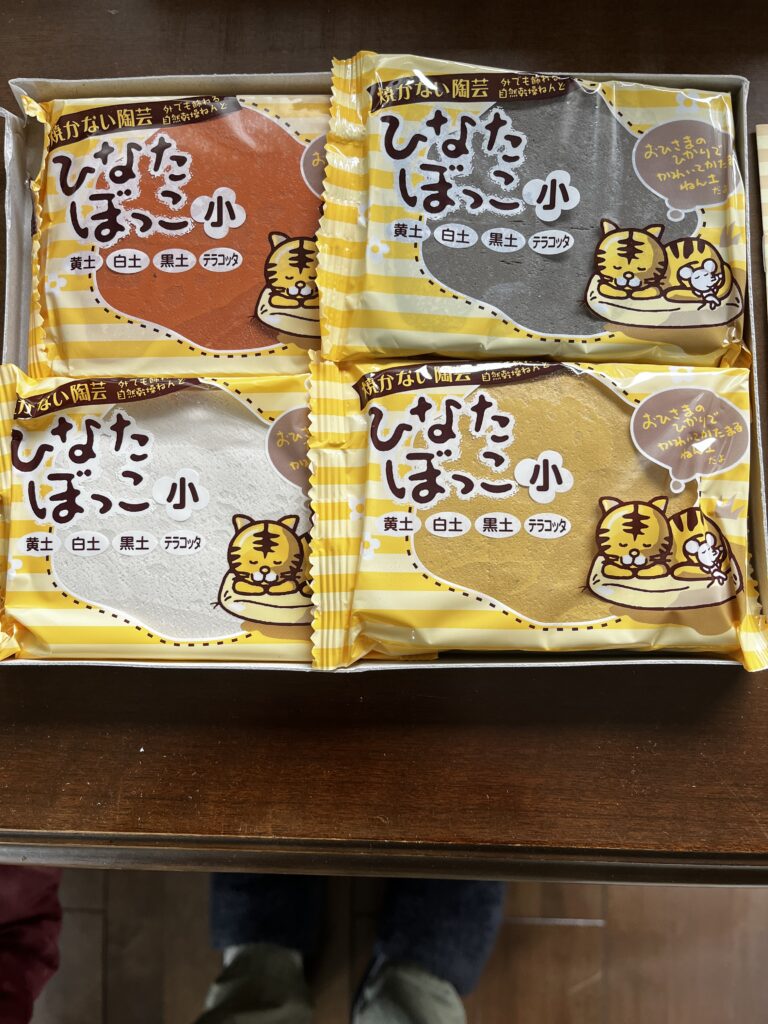

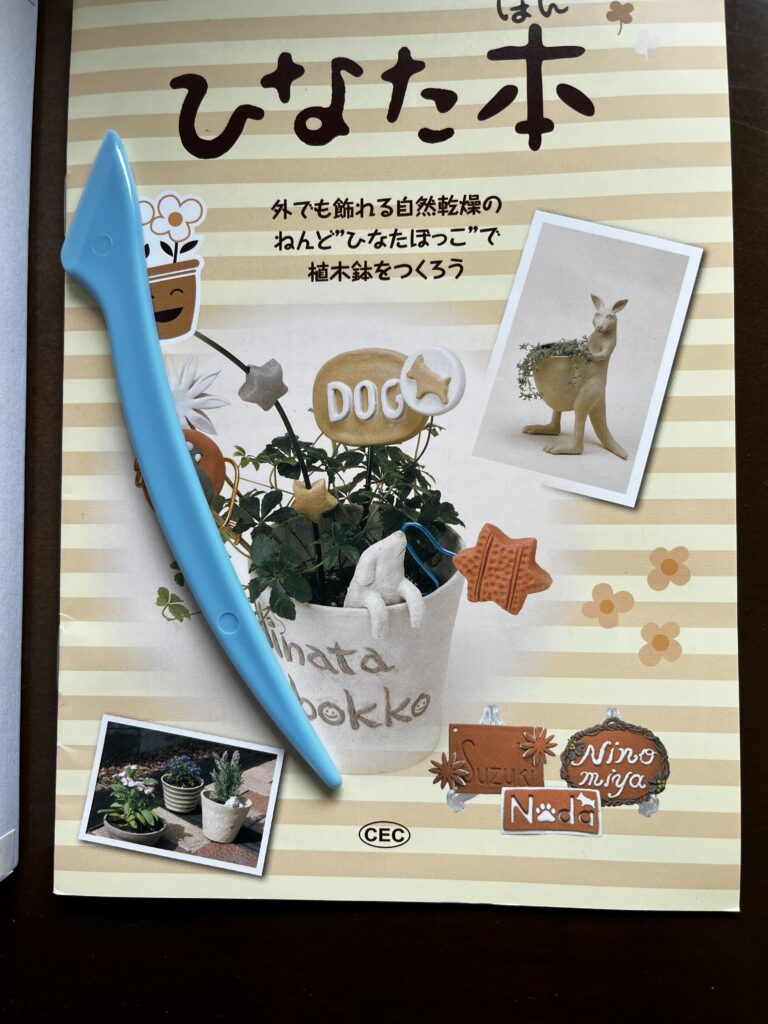

そこで見た可愛らしい粘土のシーサーを(作ってみたい!)(これなら自分にも簡単に作れそうだ!)と思い至り、さっさくひなたぼっこの粘土を購入するに至りました。

上の画像の内容で、ネットで1000円ちょっとで購入しました。

4種類の粘土のそれぞれの袋の大きさは約10cm×約15cmくらいの大きさです。

作品作りの参考となるミニ本やヘラが同封されていました。

さっそく2体ほど、YouTubeの動画を参考につくってみました。

素直な感想は、見るとやるとでは大違い!

やはり作ってみると簡単じゃない!

難しい!

世の中そんなに甘くない! それが素直な感想です。

でも、それなりに愛嬌のある作品にはなったんですが・・・・まだ粘土も余っているし、もう少しシーサー作りに励んでみようと思います。

2/6 「我が家の豆まき」の巻

今年の節分は2月2日でした。

何年かに一度は2月2日になるということですが、前回の記憶がまったくありません。

本当に人の記憶というものは当てになりませんね。

今年は恵方巻を我が家で作ることにしました。息子たち家族5人と私たち初老夫婦の7人で行いました。

小5、小1、年少の3人の孫たちも恵方巻を作りました。

自分の好きな食材を入れて、マイ恵方巻を巻きました。買ってくることは簡単ですが、自分で作る方がおいしい上に記憶に残ることでしょう。

お腹を満たしたところで「豆まき」と「おかしまき」を行います。毎年のようにわたしが鬼のお面をかぶり、リビングの窓ガラスの向こう側に現れると「鬼は外!」の豆まきが始まります。

3人の孫たちは、思いっきり豆をぶつけてきます。

何かうらみでもあるかのように。

昨年は一番下の男の子の孫が、鬼を見て泣いていましたが、今年は思いっきり豆を投げつけてきました。

1年の成長はすごいなあと感心しきりでした。

豆まきがひと段落すると「お菓子まき」です。

しばらく前までは私が投げていました。ここ数年来、息子がまくようになりました。代替わりということですね。

わたしも妻も、孫たちに混ざり、ビニル袋を広げて一生懸命拾います。

お菓子は、当分の間、孫や私たち夫婦のおやつになります。

息子たち家族と同一敷地内同居もよいものだと感じることのできる年中行事の一つです。

2/3 「サラリーマン川柳100選、私のお気に入りの句」の巻

第一生命保険が、今回の応募総数5万2255句の中から全国優秀100句が決定したというニュースが発表されました。

今回は、物価高、AIなどの最新技術、米不足、新紙幣発行などを詠んだ作品が入選作品に輝いたそうです。

皆さんは、どの川柳がこころに残りましたか?ベスト10発表は、2025年5月下旬に発表するそうです。100句の中からわたしが共感できた7句を紹介します。

『下がらない 米の値段と 血糖値』

物価高が続く昨今、この川柳はぐっと心に入ってきました。

全国の多くの方が共感できる世相が描かれていると思います。

わたしもスーパーへ買い物に行く機会が増え、ちょっとした買い物でも2,000円を下回ることも少なく、物価高への不安は尽きません。

お米はやはり主食なので、政府の対策を期待しています。

『妻描く 老後プランに オレ不在』

夫婦の関係性について、自分の所はどうなの? 大丈夫? とつい考えさせられた川柳でした。

夫というのは妻の存在はあって、いて当たり前みたいなところがあるように思います。

ちょっとした落とし穴なのかもしれません。

わたし自身のおぼろげな老後生活プランにも、しっかりと妻の存在がありますから、本当に大丈夫なのかと我が身を考えた川柳でもありました。

『落とせない 昔は財布 今スマホ』

この気持ち、よーくわかります。

まだわたしは財布もスマホも、だいたい常時携帯していますが・・・・・

それでもスマホに入っている情報量を考えると、落としたら大変だという思いは、年々強くなってきています。

「落とす」という行為でスマホ自体が破損でもしたらたいへんという別の思いもありますが・・・・

『ワイキキの オーシャンビューで カップ麺』

わたしもハワイのワイキキへ行ったことはありますが、カップ麺を食べる日が来るとは夢にも思いませんでした。

この川柳を読んで、わたしと同じ思いを抱いた人は全国にどれだけいることでしょう。

円が強くなる日はいつになったらくるのでしょうか。

『ジム入会 毎日通うよ お風呂だけ』

この川柳の作者と同じ経験をしたことがあります。体力・筋力つくりのためにジムに入会したものの、元来好きだった風呂とサウナだけで満足した日々のことが鮮やかに蘇りました。

わかるなあ~。

『出社する 理由は家に 居場所なし』

『怖いのは 怒鳴る妻より 黙る妻』

これら2つの川柳は、退職後のわたしにとって大変共感できた川柳でした。

いつしか妻の顔色を伺うようになった夫の心境がよく表れていると思います。

2/2 「今日もお弁当のおかず作り!」の巻

お弁当のおかず作りのレシピがなかなか増えないのが悩みです。

今日は「海藻・人参・お揚げ・鶏肉・冷凍インゲンの煮物」「グラタン」です。

煮物は、味はともかくとしても簡単に作れるようになりました。

最近はやや薄めの味付けにしています。みりん、だしつゆ、さとう、料理酒で味付けしています。グラタンは、玉ねぎ・ジャガイモ・ペンネ・チーズで作ります。

ホワイトソースの作り方は、娘に教わりました。

玉ねぎとジャガイモをよく炒め、牛乳を入れて煮詰めたら、少しずつ薄力粉を入れてトロミをつけます。

そこにゆでたペンネを入れます。

あとはチーズをのせてオーブンで焼くだけです。

今ではわたしの得意料理です。妻と隣に住んでいるお嫁さんの分を作っています。

1/31 「友人からのlineラインにあせる!」の巻

数年前から高校時代の友人数人とのグルーブラインをしています。

高校を卒業して50年近くが経っているので、互いに近況を伝え合い、互いの元気な日々の様子をほほえましく思い、多少の刺激を受けながらライン交換してきました。

最近、グルーブライン仲間の一人のラインの内容に、心がどことなくざわめくようになりました。

その彼はいろいろな資格を取得し、自分の第二の人生に生かすべく、着実に実行しているのです。

最近も建築物環境衛生管理技術者の国家試験を受験し、合格したそうです。

資格の内容やその資格をどう生かすのかはよく分からないのですが、彼の実行力に頭が下がる思いです。

彼のそのような情報をラインで読むたびに、どうしても今の自分と比較してしまうのです。

比較すること自体に何の意味も精細性もないこと、比較からは何も生まれないことはよくわかっているのですが、心のざわめきは如何ともしがたいことなのです。

いくつになっても、歳をどんなに重ねたとしても、よその芝生を見て憧れてしまうことはあるんですね。

それだけ自分はまだまだ若い若いということなのかもしれません。

1/26 「今、大相撲が面白い!」の巻

このところ、大相撲のテレビ観戦がたいへん面白くてなりません。

わたしは静岡県出身の熱海富士関や翠富士関、霧島関を応援しています。

でも宇良関、王鵬関、尊富士関など、注目すべき力士が大変多くて、目が離せない取り組みが次から次へと展開されます。

今日はいよいよ千秋楽。果たして誰が優勝するのかわくわくするような楽しみに心が震えています。

(ただ今、午後3時半)あと2時間もすれば優勝者が決定していることでしょう。

どうして最近の大相撲が面白いのか。

☆決定的なのが横綱の白鳳が引退したことにより、絶対的な存在がいなくなり、実力伯仲の状況になった。

☆横綱白鳳のように一人抜きんでた存在がいなくなり、その場所の調子次第で優勝のチャンスが多くの力士にめぐってきている。そのため、毎場所活躍する力士が変わっている。

☆上位力士の力が均衡してきていること、若手力士の台頭なども大きな要因。

さて、千秋楽も終わり、大関豊登龍が三つ巴の闘いを制して2度目の優勝をしました。

王鵬を倒した際には、思わず雄叫び? 気合の声? が発せられたような気がしました。

涙も溢れ出たように思います。とても好感の持てる瞬間でした。

ぜひ新横綱誕生の瞬間を待ちたいと思います。

次に横綱を手繰り寄せるのはどの力士でしょうか。

次に大関にたどり着くのはどの力士でしょうか。

もっともっと新たな若手は出てくるのでしょうか。

次の春場所が待ち遠しいのはわたしだけではないでしょう。

1/23 「過湿空気清浄機のフィルター交換」の巻

我が家で愛用している「過湿空気清浄機」は、シャープの2017年製の機種で1台はリビングに、1台は寝室に置かれています。

冷房を使用する時期と梅雨の時期以外は必需品です。

これまでに一度だけフィルター交換をしました。フィルターは上の左写真のように3種類あり、交換時期(目安)が2年のものと5年のものがあり、過湿用の水タンクに入れる水色のフィルターが5年です。

前回は純正のものを購入しましたが、今回は純正ではないものを購入しました。純正とそうでないものとでは値段が倍くらい違います。

今回は純正ではないもの1セット約3000円で購入しました。

見た目は前に購入した純正のものと何も変わらない気がしましたが・・・・・

フィルター交換をする前と後とで、何も空気の清浄具合は変わらないような気がしますが、気持ちの上では綺麗な空気が吸えて気持ちいい気がしています。

1/22 「土日にはお弁当のおかずづくり」の巻

土日にお弁当のおかず作りをするようになったのは、いつからだろう。

ちょうど一年くらい前からだったように思います。わたしが定年退職して7年。

退職と同時に朝のご飯の支度、お弁当作り、火・水曜日の夕食作りがわたしの分担になりました。

一年程前、他県で暮らしている娘から、経費節約のための自炊アイデアの一つに、おかずを作りだめして冷凍保存しているという話を聞いたことがきっかけになって、わたしも冷凍おかず作りを始めた次第です。

といってもレパートリーがすくなく、スパゲッティ、煮物などが中心になっています。

冷凍に適しているものとそうでないものが食材にはあることにも気づきました。

3種類程度を各5つくらい作り置きしておくと、お弁当作りの時間をぐっと短縮できるので超便利です。

1/18 「息子がインフルエンザ感染、その嫁がコロナ感染!」の巻

静かに幕を開けた2025年でしたが、そう思っていたのもつかの間、正月も開けた8日の日に、息子がインフルエンザAと診断されました。

息子たち5人家族は、我が家の敷地内に家を構えています。

インフルエンザが猛威を振るっていますから、インフルエンザ感染した者が近くにいても不思議はありません。その息子が回復したかと安心していたら、今度は嫁さんが発熱しました。

当然、(息子のインフルが嫁にもうつったのだろう)と思っていたら、なんとなんとコロナとの検査結果が出たのです。息子も検査結果をしたうえでのインフルエンザでしたから、ちょっとびっくりしました。

息子が治り掛けの時に、どこかでコロナウイルスをもらったとも考えられるのですが・・・・・今のところ孫や私たちへの感染はないのですが・・・・息子たち家族は、インフルエンザ、コロナ、手足口病、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症・・・・去年一年間で、多くのウイルスと戦う日々を過ごしてきました。

今年もこうした日々が息子一家に待ち受けているのかと思うと、本当に嫌になってしまいます。

息子たち家族の誰かが感染したり発熱したりすれば、私たち夫婦の暮らしぶりにもちょっとした影響が及んできます。

そんなことも覚悟しながら元気に過ごしていきたいと思う一年の始まりです。

そういえば、わたしの花粉との戦いがもう始まったようです。花粉の影響かもう鼻水が出るようになりました。

1/17 「ロウバイ(蝋梅)の花開花!」の巻

ロウバイの花とは・・・

ロウバイはロウ細工のようなとても可憐な可愛らしい黄色い花を咲かせる植物です。中国原産だそうです。地域によって異なりますが新春を迎えるころ、香り高い花を咲かせます。中国では、ウメ、スイセン、ツバキと合わせて「雪中の四花」として親しまれているそうです。

我が家では、毎年、正月の玄関先を飾る花として、ロウバイをいけ続けてきました。

今年は年末になっても蕾がふくらまず、開花を今か今かと待ち望んでいました。そのロウバイがようやく昨日開花したのです。

ロウバイの花は透き通るような色が、見る者の目を和ませてくれます。赤とか黄色とかというように○○色と断言できず、それこそ人によって色の表現が違ってくる花です。

日本人の和やかさを大切にする心にぴったり寄り添ってくれる花だと思っています。

ロウバイの苗木を職場の先輩からいただいたのは、仕事に就いたばかりの頃だったように記憶しています。

その記憶が確かなならば樹齢30年にはなるのですが・・・・植えた場所が悪かったのか、可愛がり方が足りなかったのか、育て方が乱暴だったのか、剪定の仕方が悪かったのか・・・・あまり大きいとは言えず、元気な状態だともいえない様子です。

それでも枯らさずに何とか元気な状態が取り戻せるよう可愛がってあげなければと思っています。

1/13 「年賀状じまい」の巻

昨年、年賀状じまいをしました。2025年の3日間に合計20枚程度の年賀状が届きました。

わたしは今年68歳になります。これまで毎年、妻のものと合わせると200枚程度の年賀状を出してきました。

しかし、郵便料金の値上げのニュースを聞き、ちょうど年賀状じまいをするタイミングだと思い、妻と話し合った上で年賀状じまいをするに至りました。1枚22円の値上がりは、年金暮らしが本格的に始まっている我が家にとっては大きな痛手と考えました。

1月1日、例年通り、郵便配達員さんのバイクが午前10時頃にやってきました。数枚は届くだろうと思っていましたので郵便受けをのぞいてみると、20枚に満たない年賀状が入っていました。(やっぱり何枚かは届いたな。)と思うと同時にどことなく寂しい気分も感じたのでした。その寂しい思いは、年賀状を1枚1枚読んでいくうちに、徐々に膨れていきました。

『寂しい思い』の正体は何なのかなと考えてみました。

簡潔に言うならば「人とかかわる機会が減った」という実感を手元に届いた年賀状の薄さに感じ取ったからかもしれません。人と人とのつながりとか、年賀状に添えられていた近況や言葉の温かさに改めて思い至ったからかもしれません。

年々、友達とのつながりの輪が狭くなってきていることを感じています。

相手からの連絡を待つのではなく、大切な供とはこちらからアプローチしていくことも大切なことだとも感じています。

年賀状をもう一度再開させることはないのですが、大切な友や人との関係性を保つ努力は継続させていくことが大切だと感じました。これから何度か迎える正月は、こうした思いを年々感じ、考える機会になるのだと思いました。

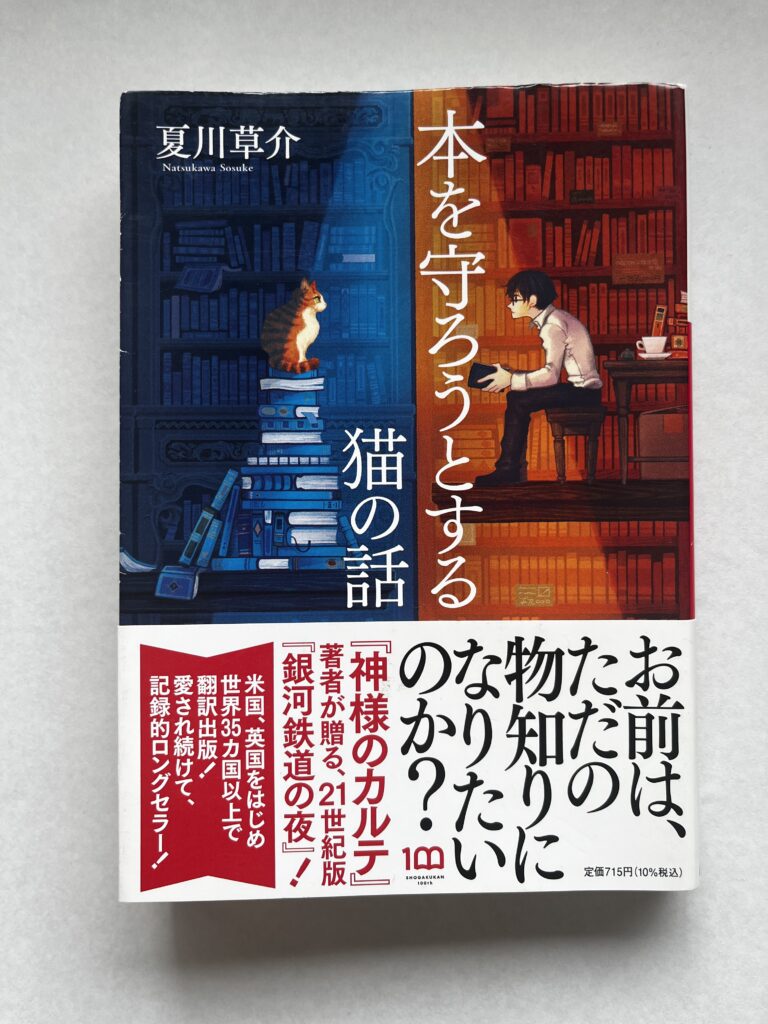

1/12 夏川草介さんの「本を守ろうとする猫の話」の巻

今年読んだ最初の本が、夏川草介さんの「本を守ろうとする猫の話」でした。この本を読んで、今年は「名作」と呼ばれるような本を読んでみようと思いました。今回は、このことについて書きたいと思います。

今年の正月も例年のようにおせち料理を食べ、箱根駅伝や高校サッカー選手権を見て、昨年末から我が家で流行っていた「人狼ゲーム」と「麻雀」に明け暮れ、初詣に行くこともせずのんべんだらりんと過ごしました。3月末まで任期付きの仕事があるとはいえ、月にせいぜい6日程度働くだけなので、本当に暇を持て余す日々が続いていました。そんなとき、暇つぶしに読んだ本が夏川草介さんの「本を守ろうとする猫の話」でした。

夏川草介さんは、わたしが大好きな作者の一人です。「神様のカルテ」シリーズを読んだ方も大勢いることでしょう。「スピノザの診察室」もよかったし、「始まりの木」も心に残る物語でした。そのつながりの中で「本を守ろうとする猫の話」にたどり着きました。この本は昨年の11月にメルカリで購入した本でした。

本のあとがきには作者自身の言葉が書かれていました。

引用・・・「かかる時代に何が必要か、と自己に問い掛けたとき、私の胸の内に灯ったかすかな光が『本』であった。激しい変化と際限のない多様性に満たされた時代の中で、しかし時を越えて受け継がれてきた名作といわれる作品たちがある。・・・・・それは本の中に、どれほど時代が変化しても、変わっていないもの、変わってはいけないものがかかれているからである。人間の本性にかかわる大切な事柄が記されているのである」

もともと読書は好きなわたしでした。しかし、意外と読みやすいもの、ベストセラー的な本や作者のものなどに傾倒しがちでした。この本を読んで、これまでに読んでこなかった名作と呼ばれる本を読み返したり、難解な本にもチャレンジしようと思った次第です。

あとがきに書かれていた文章で、心に残った個所がもう一つありました。

引用・・・・「プラトンは名著『クリトン』の中でソクラテスの台詞としてこんな言葉を残している。『一番大切なことは、単に生きることではなく、善く生きることである』

わたしも「善く生きる」ために、今年は名作にチャレンジしたいと思った次第です。でもとりあえずは夏目漱石さんの「吾輩はねこである」にしよう。